他们贴近我的身体:Nine Inch Nails与Robin Finck的圣徒传 (2020)

‘Closer’音乐录影带截图, 1994

导演: Mark Romanek

‘Closer’音乐录影带截图, 1994

导演: Mark Romanek

‘Closure’截图

(Nothing/Interscope: 1997年11月25日). 导演: Jonathan Rach

‘Closure’截图

(Nothing/Interscope: 1997年11月25日). 导演: Jonathan Rach

‘Closure’截图

(Nothing/Interscope: 1997年11月25日). 导演: Jonathan Rach

‘Closure’截图

(Nothing/Interscope: 1997年11月25日). 导演: Jonathan Rach

‘March of the Pigs’录影带拍摄现场, 1994

摄影: Joseph Cultice

‘March of the Pigs’录影带拍摄现场, 1994

摄影: Joseph Cultice

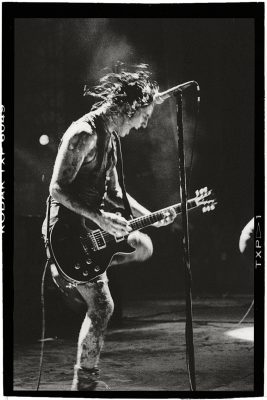

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice. 刊登于《Revolver Magazine》。

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice. 刊登于《Revolver Magazine》。

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice. 刊登于《Revolver Magazine》。

Nine Inch Nails在Woodstock音乐节, 1994

摄影: Joseph Cultice. 刊登于《Revolver Magazine》。

条纹袜子, 2018

‘Ernie Ball: String Theory featuring Robin Finck of Nine Inch Nails’截图

1 / 8

条纹袜子, 2018

‘Ernie Ball: String Theory featuring Robin Finck of Nine Inch Nails’截图

1 / 8

贡献者:

Johanna Hedva

2020年3月

分享

‘他们贴近我的身体’:Nine Inch Nails及其神秘人物Robin Finck的圣徒传

‘我们在这个世界上除了说“我”的力量之外,一无所有。这是我们必须献给上帝的。’ — Simone Weil

‘上帝打破这扇门 你在这里找不到答案 不是你来寻找的那些。’ — Nine Inch Nails

光敏性警告:本文中的许多超链接都指向包含频闪灯的实时视频。

1994年,Nine Inch Nails发行了专辑_The Downward Spiral_,那年我10岁。在接下来的六年里,我听这张唱片的次数比其他任何一张都多,那段日子里,我对自己的一切认知都在瓦解,变得无法捉摸。它活在我的血液记忆中,是我生命中最具塑造力的部分的配乐。每当我想起那段时光,我的记忆都会与那些歌曲产生共鸣,我无法想象没有它们我会是什么样子,我会成为什么样的人。从那以后,二十五年过去了,我经常会经历几个星期甚至几个月只听Nine Inch Nails的时期,这让我找到了自己的定位,让我回归自我。当你爱一支乐队超过半辈子,当他们的歌曲活在你身上,它们会回响在你如何回忆过去,并加强你在当下如何理解自己。

NIN是我第一个让我和成年人闹矛盾的乐队——为此,他们在我的心中占据了一个特殊的位置,没有任何其他乐队可以触及。1996年圣诞节假期,我12岁,我去信奉天主教的祖父母家住,带去了_Broken_ EP。_Broken_是用纸板“digipak”包装的,所以我的祖母可以像打开书一样打开它,而不是费劲地打开塑料盒。歌词印在里面,尽管我也一直在大声唱它们。我认为奶奶最反感我最喜欢的歌词——‘Gotta listen to your big-time, hard-line, bad-luck, fist fuck’——但这张唱片里有足够多的冒犯性情感,促使她召集我的家人进行干预。他们问我怎么能听这种暴力、愤怒、亵渎的音乐。我的回答,‘因为我喜欢它’,似乎仍然是对这种问题的最佳回应。

‘ Closer ’的MV也让我惹上了麻烦。它很少在MTV上播放,而且由于那时还没有YouTube来满足歌迷的渴望,我一直怀着紧张的希望,希望能幸运地赶上它的午夜播出,甚至能够用VHS录下来。一天晚上我确实很幸运,但我是在一个通宵的生日聚会上,和一群穿着睡衣短裤咯咯笑的女孩在一起。我们13岁,也许14岁。电视在背景里播放着。那电子节拍响了起来——dum, fft! dum, fft! ——通过管道里的空气,使钉在Cherner椅子上的生猪心跳动起来。我尖叫起来,调大了音量,坐在离屏幕六英寸的地方。我跟着唱,知道每一个字。‘I wanna fuck you like an animal / I wanna feel you from the inside / I wanna fuck you like an animal / My whole existence is flawed / You get me closer to God.’ 当Trent Reznor,他那鹰钩鼻的轮廓在剪影中,舔着那个奇怪的、复古的麦克风,它看起来既像阳具又像乳房时,我拍手叫好。当他在第二段副歌中被捆绑和蒙上眼睛的镜头出现时,我记得自己飘飘然地叹了口气,好像我在看一支男孩乐队。没有人加入我。他们都退缩了。我现在可以想象这个场景,他们如何看待我,一个孤独而年轻的人,独自唱歌,倾身靠近屏幕上那个奇异的世界,那里有旋转的鸡蛋、被钉在十字架上的猴子、嘴里塞满苹果的猪和裂开的鹦鹉螺,那个世界召唤出了我内心深处强大而根本的东西,并告诉我,虽然我感觉自己是脱离世界的,但我并不是真正与世隔绝。即使我迄今为止生活过的世界,这个普通、平淡、青少年式的客厅,对我来说一直是荒凉和孤单的,那个MV的世界承诺,在某个地方,有人看到了和我一样的景象,充满了虚无主义和变态,但也充满了扭曲的美,一种在所有狗屎中的优雅。生日女孩的父母打电话给我父母,表达了担忧,并禁止我再去她家。

我存钱买了_The Self Destruct Tour_的VHS巡演纪录片,叫做Closure,它于1997年发行,那时我13岁。这是我拥有的第一盒VHS录像带,它所包含的内容,它所揭示的关于这个乐队的一切,感觉就像我发现了诺斯替福音。粗糙的图像充满了棕色的光和阴影,他们演奏的音乐,在一个挂满了裹尸布和松散的录音带卷轴的舞台上,是残酷和绝望的。乐队摧毁他们的乐器、彼此和他们自己。键盘被踩踏,直到琴键看起来像是从脊柱上断裂的肋骨。多名乐队成员受伤:Trent扔了一个麦克风支架,打在鼓手的头上,那家伙眼睛里流着血,却仍然继续演奏。人群不仅仅是冲撞,而是将自己撕裂,互相殴打,在人群中冲浪,并用爪子抓向舞台。他们抓住Trent,保镖将他们击退。Trent不屑地回击,‘Whoever threw that, fuck you.’ 这看起来像是你能想象到的最令人兴奋的现场表演。我会坐在教室里梦想着它,而老师在滔滔不绝地讲着二次方程。我会想知道身处那群人中是什么感觉,那个房间里充满了愤怒和汗水,还有那些歌曲,那音乐,是我听过的最具爆炸性的噪音。大约在这个时候,我开始在乐队里演奏,我亲身体验了把你的放大器开到最大,然后尖叫直到你的喉咙破裂是多么的美妙。它在我心中灌输了一种信念,我至今仍然持有:任何精神疾病都可以通过在一个黑暗的小房间里以最大的音量播放音乐来治愈。

_Closure_中的幕后镜头甚至比音乐会的录像更臭名昭著。它们显示乐队通过将沙发猛烈地撞击墙壁来摧毁化妆间,摇摇晃晃地宿醉着,穿着你几乎可以从屏幕上闻到恶臭的衣服。他们在中西部的加油站里傻笑,他们把橙子塞进衬衫里看起来像乳房,并且在恶作剧电话中对一个性工作者发出狂笑,他们要求她‘告诉我你想操我的九英寸钉子’。我记得有很多屁股和生殖器展示,其中大部分是男性的。Jim Rose's Circus,一个BDSM畸形秀,是开场表演之一,我们看到其中一个表演者在后台试图举起一个挂在他的软弱的阴茎上的扶手椅。Marilyn Manson,另一个开场表演者,年轻、精干、顽皮,他坐在两个脱衣舞女旁边,脸上带着酒醉的喜悦,嘴唇上涂满了口红。Melvins的Buzz Osborne被一群醉醺醺的乐队成员说服,将一盏灯扔向一个滴着啤酒的EXIT标志(这活在Tumblr的gif集中,标题为“Buzz,et. al.,versus EXIT sign”)。NIN开始巡演时在小剧院演出,两年后结束时在竞技场演出。Lou Reed在演出结束后到后台说,‘这太聪明了,它真的太他妈的聪明了。’还有与David Bowie一起演唱的‘Hurt’的精彩版本,以及臭名昭著的、满是泥浆的Woodstock '94演出。这是他们穿着黑色皮革和玉米淀粉覆盖的乳胶的巡演,Trent穿着带吊袜带的短裤,浑身滴着汗水和鲜血。他在舞台上横冲直撞,对着他的麦克风支架手淫,并通过用麦克风线缠绕在他乐队成员的脚上,或者有时只是直接扑倒他们来绊倒他们。

一些最令人兴奋的场景——不仅在_Closure中,而且在他们20世纪90年代巡演的大部分现场视频中——显示了Trent特别喜欢攻击主音吉他手Robin Finck。Trent摸索他,跳到他身上,把他扭到地上,把他推下舞台进入汹涌的人群,如果不是扑倒,就是用手臂搂住Robin的头,弯曲他的脖子并抚摸他的额头,或者从后面推着他,这是一种色情的威胁。在YouTube上,有几个歌迷制作的合集,标题如“Trent Reznor vs. Robin Finck (Part 1)”,给出了一种感觉。在Closure的“奖励材料”中也有一个片段,一个几乎裸体的Marilyn Manson出现在舞台上,把Trent推到地上,同时亲吻他。与“Closer”MV一起,这些场景构建了一个性与愤怒融合的世界,以一种当时没有其他乐队能做到的方式概括了青春期萌动的激情。粗犷、忧郁的Pearl Jam无法接近那种身处欲望猛兽的腹中是温暖而潮湿但又令人窒息的感觉。比起他的曲目中的任何其他东西,Trent不得不在采访中解释这些沸腾的、肉欲的爆发。(‘我不会在吃饭的时候四处扔麦克风支架,’他在接受MuchMusic的采访时指出。)在1995年,我11岁,我记得在杂志Details上读过一篇特别耸人听闻的文章,它在我之后的几年里在我的幻想中绽放。采访者问Trent与性相关的五个词。Trent回答说,‘Taste, sweat, lick, come, bite, ’然后被问到他是否喜欢受虐狂,以及他是否将性和痛苦联系在一起。他说yes。正如我在接下来的几年里会体验到的——在壁橱和汽车里尴尬地亲热,牙齿碰撞,因过长的指甲而畏缩,更不用说面对年轻欲望的平庸残酷——不仅性和痛苦是联系在一起的,而且它们感觉就像是同一件事。受虐狂不是一种选择或癖好。那是性一直以来的感觉。你所能做的就是屈服。对于像我这样,出生时被指定为女性的人来说,这一点尤其突出。在成长过程中,我被成年人告知,而且也被电影和电视中对色情爱情的许多描述告知,如果一个男孩叫你的名字、侮辱你、忽视你,甚至(或_尤其)当他打你时,那是因为他喜欢你。被渴望就是受苦。而_渴望_就是变得像怪物一样。

Nine Inch Nails的歌词,如此简单和脆弱,在他们的焦虑、他们的需求、他们的失败中,为这个粗糙的新世界提供了清晰的表达和深刻的见解。跟着唱出来是很令人尴尬的——如此直白和肮脏!如此 老套!——但这正是它们有意义的原因。它们解释了那些让你感到尴尬的东西,赋予它形状、原因和表达,并验证它是真实的。在1995年的同一次采访中,Trent说,‘Every day I’m saying the most personal thing I could ever say… But one of the prices is that there’s an open raw nerve that I’m letting everybody look at. There’s a hole in the back of my pants with a bare asshole showing, and you can see right in there. And sometimes I wish I hadn’t.’ 在这里,他可能是在描述在高中里有一天必须忍受,你暗恋着一个不知道你存在的人,而你刚刚鼓起勇气打招呼。NIN是一个完美的乐队,特别是对于一个goth,对于一个性别混乱和渴望的暴力的青春期。在音乐的严酷、愤怒的品质之上,你可以对着巨大的声音尖叫、抽搐和挥舞,但仍然在谈论你感觉自己多么渺小。我记得很多天,我在学校的走廊里拖着脚步,咀嚼着自己的舌头,我的身体充满了渴望,而我唯一的慰藉是在放学后回到家,在我的Walkman上把NIN的音量调到最大。那是一种基本而卓越的体验,我之后再也没有经历过。作为一个成年人,我听很多hardcore、metal和noise——这些乐队创作愤怒的、令人沮丧的音乐,关于愤怒和沮丧——但我不断回到NIN,正是因为那些关于渴望的赤裸裸的歌词。让我们面对现实:你不能跟着Merzbow唱歌。

除了满足在性与愤怒的漩涡中诞生的那些未驯服的需求之外,我如此毫不掩饰地成为NIN的粉丝,并且已经这么长时间的原因之一是,他们从未在我这些年来经历的过程中羞辱我,就像我在20世纪90年代成长过程中喜欢的几乎所有其他主流乐队一样。我可以宣称我对他们的爱,而不必忍受那些乐队现在因以各种可悲的方式出卖自己而应得的蔑视。事实上,最近感觉好像这些年来所有的邪教般的忠诚都正在以一种大众的方式得到验证,因为NIN在2010年代后期重新出现,成为不妥协的艺术愿景的独特堡垒,最后的屹立者。Billboard最近宣布我们正处于一场“Reznorssance”之中。在凭借The Social Network赢得奥斯卡最佳配乐奖,并继续为Waves、_Watchmen和新的Pixar电影Soul配乐之后,一个梗在网络上流传,声称‘From now on all good movies will be scored by NIN.’ 乐队以“The” Nine Inch Nails的身份出现在新的Twin Peaks中,他们看起来和听起来都他妈的太棒了。Miley Cyrus在Black Mirror_上演唱了一个扭曲版本的‘Head Like a Hole’,将其变成了一个所谓的女性赋权资本主义噩梦,Reznor对此表示庆祝,发布了一件带有搞笑而诡异的歌词的T恤:‘Head like a hole! I’m on a roll! Riding so high! Achieving my goals!’ 在这集结尾,Miley演唱了真正的歌词,这些歌词在2019年和1989年一样清晰而明确。乐队的受欢迎程度从主流成功中消退的许多年现在被视为他们正直的证据。NIN一直把政治摆在首位,不仅在这样做变得很酷很时髦之前,而且在一个这样做可能会损害一个人事业的时代。在互联网带来的唱片业危机期间——这场危机让许多艺术家变成了抱怨他们银行账户的混蛋——Reznor发行了一张新唱片,不是作为付费下载,而是免费下载,他说,‘This one is on me.’ 当NIN因此赢得Webby奖时,Trent的整个演讲是,‘Wait. We didn’t charge anything.’ 上周,在COVID-19危机期间,他们免费发布了两张新专辑,并发表声明说,‘It made us feel better to make these and it feels good to share them. Music has always had a way of making us feel a little less alone in the world… and hopefully it does for you, too. Remember, everyone is in this thing together and this too shall pass.’ 在2016年美国大选之后,Trent宣布,如果你投票给Trump,他不希望你在NIN的演唱会上出现,并且在NIN的2017-18世界巡演期间,在国外演出时,他一直为自己的国家道歉。‘Please, forgive us,’ 他说。就在同一年,Smashing Pumpkins上演了一场“重聚巡演”,Billy Corgan每晚都自言自语,说他不在乎你投票给谁,最重要的是你在这里——或者换句话说,你喜欢他的乐队。

除了政治之外,NIN作为一个孩子为我所做的事情的某些基本要素仍然是我作为成年人身份的核心。我珍贵的_Closure_ VHS录像带及其描绘的乐队代表了我想要的一切,并且仍然想要世界成为的样子:混乱、狂热、无法控制。它有能力(也许不是字面上的,尽管这样想很令人兴奋)炸毁我周围的墙壁,那些让我待在那些平淡的普通房间里的墙壁,由那些坚持要我遵守除了控制之外没有任何意义的规则的死气沉沉的成年人统治。作为一个成年人观看_Closure_让我对它的幼稚感到好笑,那些男孩是多么的青春期,偷偷嘲笑他们露出的阴茎和他们喧闹的脾气。但如果我不承认有些怀旧之情,那我就是在撒谎。

成年使我对叛逆的实际政治影响变得清醒。我知道对着警车竖中指实际上并不能_做_任何事情来消除压迫,但它确实他妈的_感觉_很好。对着老师、父母、老板大喊“Fuck you!”总是让我感到兴奋。向银行的大门吐口水,把一支香烟碾在政客标志的脸上。在一个周末去我的高中校园,然后向给我D-的化学老师的办公室门撒尿,是多么的解放!当我看到年轻的goth和punks坐在药店外的成堆的人堆里,抽着他们的丁香烟,用圆珠笔在他们脆弱的皮肤上写着歌词时,我总是会微笑并点头,并想凑过去告诉他们,尽可能地保持对所有那些刻薄的浪漫,因为它的浪漫是帮助最大的。

NIN是我所体验过的音乐中最纯粹的愤怒表达,我最爱他们的是他们如何使它变得女性化,使它变得古怪。不仅仅是他们在打破自己的时候涂着口红。而是歌词的极度赤裸与他们表演的内在体现相结合。虽然他们的表演提出身体是希望超越的东西,但他们只是揭示并阐明了这个希望是虚假的。事实上,这种超越是不可能的:身体不是你可以逃脱的东西,你总是要把它拖在身后。然而,与其说这种感觉是一种惩罚,不如说一场现场NIN演出证明了这种体现仍然可以感到令人陶醉、具有创造力,甚至是神秘的。

这是因为NIN是最能证实愤怒可以成为一种神秘主义的乐队。有不同种类的神秘主义,但所有的神秘主义都主要根据狂喜来定义,狂喜来自希腊语_ekstasis_,_ek_的意思是“out”,_stasis_的意思是“stand”。狂喜是站在自己之外,一种需要完全自我转变的体验,这种转变也会改变它可以站在哪里(以及通过什么)。我们通常将狂喜理解为与快乐结合在一起,通过将您从痛苦和沮丧的限制性、尘世的身体中以甜蜜的解脱中弹射出来,从而提供逃避。但是,狂喜也可以根据愤怒来理解,扎根于您自己皮肤的界限之内,并且因为您的皮肤的界限而存在。从这个地方,并且始终与它绑定,内爆而非爆炸,愤怒会使那些绑定发生突变。想想因愤怒而窒息:您的身体如何因它而闪烁,您如何被改变。想想复仇女神,即复仇和正义的古老女神(我们从中获得了这个词;罗马人发明了它来翻译希腊名字Erinyes),它们是由它们的转变来规定的:当发生不公正的事情时,它们会变成眼睛里射出鲜血的人形鸟。他们折磨肇事者,对他尖叫,直到他被绳之以法,然后他们再次变形,这次变成了哀悼的老妇人,披着斗篷,因不得不彻底改变形态而感到绝望。至关重要的是,愤怒的向心坍塌,其核心和边界在身体本身之内,既可以理解为女性的,也可以理解为从属的,因为历史上受压迫者——妇女、奴隶、残疾人——一直与身体等同,可以简化为身体,也可以被身体简化。对这种束缚的愤怒既是解放,也是限制。与复仇女神一样,愤怒产生的是宣泄,一种彻底的改变,但被改变的东西不是外部世界本身,而是那些受该世界的背叛影响最大的人的身体。

永远不能要求愤怒超过其最纯粹状态的样子——对快乐也可以这样说。两者都是原始的、基本的材料,是生命的原始物质。根据您的世界观,要么其中之一,要么两者都需要首先点燃任何东西。显然,我认为愤怒是原始成分。要开始任何事情,我们需要一个火花、一个火焰、一声巨响、一拳穿透墙壁。虽然快乐会向外延伸(站在自己之外),但愤怒会扩展内部。它钻入您存在的最深处,挖掘出一个充满需求和渴望的暴力、原始的地方。愤怒的定义可能是对您没有得到所需或想要的东西的近乎无法忍受的清算。这必然必须在您温柔、受伤的髓质中进行,这意味着愤怒提供的转变,虽然它揭示了您自己内心深处无限的空间,但在您自己皮肤的边缘停止。NIN的愤怒,尤其是在舞台上,很快达到了这个极限。它产生了一场狂风暴雨,将乐队成员们抛向自己和人群,在狂喜和破裂中将音乐向前猛冲。但是,如果这场暴风雨是他们表演所包含的全部内容,那么这个乐队就不会像他们现在这样具有强大的净化力。如果他们只从愤怒开始和结束,那么在NIN演出中所传递的超越能力将停留在身体的物质周界之内,从而限制了生活在那里的孤独感,那个地方,那个事物,到头来,一个人拥有的只有它。但这并没有就此停止——因为NIN的巡演吉他手是他们舞台上一个真正的狂喜神秘主义者:Robin Finck。

Robin Finck。他是我成为NIN粉丝的最大原因,但他也是更多,是我追随了25年的人,他向我展示了通往我从未想过存在的地方的道路,更不用说想象有一天我会去那里了。说他是我的最喜欢的吉他手还不够,或者说他是我想成为的第一个摇滚明星之一。他向我揭示的东西感觉不像是一种崇拜,而更像是一种与另一个世界的交流。首先是他的外表,这与我以前见过的任何东西都不同,不完全是男人,也不是女人,它揭示了通往一个超越性别和它强加于身体的制度的世界的道路——使他的那种狂喜成为_外在的_。作为一个处于青春期边缘的梦幻般的酷儿孩子,这样的指南改变了生活,拯救了生命。但是,后来,远不止这些:那是他演奏乐器的方式,它以拒绝遵守他所存在的环境而闻名,以及他演奏时的表演,其基本特征是拥有无底洞般存在感的人,并且也完全离开了这个世界。我认为他是最奇怪的吉他手,不是因为他的演奏风格最奇怪,而是因为他为他所演奏的舞台类型做出的选择。他所做的事情——或者也许更准确地说,他拒绝做的事情——产生了一种彻底否定存在的状态。这种否定偏离了摇滚的世界,摇滚几乎在本体论上是关于提升表演者的存在感的。Robin从不做你认为他会做的事情,你期望他会做的事情。Robin也是我认为最奇怪的名人:他与NIN一起在世界上最大的舞台上演出过,并且作为Slash在枪炮玫瑰乐队中的替代者演出了十年,但他的职业生涯证明了他拒绝成为名人。他在二十五年里只接受过少数采访——第一个只关注他的镜头采访才刚刚在2018年出现——当他确实说话时,他非常谦虚。当被要求在关于NIN的专题报道中介绍自己时,他说,‘I’m Robin Finck, one of the guitarists in Nine Inch Nails.’ 这是来自Nine Inch Nails_的_吉他手。(当Robin没有与他们一起演奏时,Nine Inch Nails还有其他的吉他手,但是,无论他们有多好,我认为他们与Robin Finck相比都是闯入者。)我从一个演唱会结束后在场外等候他几个小时的歌迷那里听说,当他出现时,他向她介绍了自己。‘Hi, I’m Robin,’ 他说。‘Yes,’ 她说。‘I know very well who you are.’ 花了很多年,这一切才合成为有意义的东西,直到我30多岁中期,在观察了他二十多年之后,我才明白他一直是我的榜样,不是在如何成为一名音乐家、一名表演者、一名艺术家,甚至是一个人的方面。相反,Robin Finck向我展示了如何成为一个神秘主义者。

尽管它依赖于狂喜,但我无法解释神秘主义到底_是什么_——没有人可以,这就是重点。神秘主义是一种状态,一种体验,语言无法企及,而这种不可言喻性正是定义它的东西。另一种说法是:如果你能用文字定义它,那就不是神秘主义。“神秘主义”和“神秘”这两个词的词根_myst_,来自一个拉丁词,意思是“秘密仪式、崇拜或秘密事物”,它起源于一个希腊词,意思是“关闭,闭合”,就像闭上嘴唇保密一样,或者闭上眼睛以免看到。它的秘密,不可知性是定义它的唯一方法。这意味着神秘主义者最终是不可知的。我们能接近他们的最近的方式是某种阅读和写作,这种阅读和写作不能是诠释的,不能以定义为导向。对神秘主义的解释只会失败,因此对这种失败的界定,对不可知性的解释,必须是重点。

在我写这篇文章一年后,我才明白我实际上是在写一本_圣徒传_:一本关于圣徒生活的故事。“Hagio”是一个希腊词,意思是神圣的,神圣的,奉献给神的。在整个中世纪时期和中世纪时期,圣徒传是西方文明的主要文学类型,因为它是由基督教教会创作的。几个世纪以来,唯一有文化的人是牧师,所以他们为彼此写下他们认为值得写的故事,以及他们想要阅读的故事。在我能够清楚地说明我为什么遵循这个谱系之前,我解释了我为什么写这篇文章,我说我只是一个非常,非常大的粉丝。但是狂热,它可能是_我们_当前时代的主要文学类型之一,与圣徒传的不同之处在于,对于后者,您的主题可能已经死了。事实上,对于圣徒传来说,如果你的主题_已经_死了,那就更好了,因为它需要理想化,一定程度的浪漫和幻想。它要求作者和读者都将时间投入到不再活着的东西上,提出通过圣徒传,这个主题可以继续存在,获得永恒的生命。它还坚持认为,由于文本的主题已经死了,因此要记录一个不能再为自己辩解的人。艾米·好莱坞在_Sensible Ecstasy_中写道,圣徒传作者的任务不仅是解释生活,而且是解释无法解释的东西的身体。对于女性圣徒来说尤其如此,并且具有重要的政治后果:为了写下她们的生活,有文化的男性牧师试图澄清他们发现无法理解的行为。这样做的结果是,许多中世纪的女性圣徒都被她们的圣徒传作者说成是做了奇怪的事情来表达她们的神秘主义:有些人可以飞,有些人哭泣直到她们在圣经上洪水泛滥村庄,据说锡耶纳的圣卡特琳娜在她们结婚时戴着基督的包皮作为她的结婚戒指。这个清单还在继续。如果一个人不能希望了解不可知的东西,那么圣徒传可能是一种对这个问题的妥协。人们以不同的方式应对不可知性和不可知的东西。有时我认为神秘主义只是为了这种应对而生活、因为这种应对和在这种应对中生活。

至关重要的是,圣徒传是一种孤独的类型,无论是阅读还是写作,但对于作者来说,它必然是深不可测的孤独。写一本圣徒传就是要承受对自己的渺小的认识,一个小东西伸向广阔的,不可知的天堂。我的圣徒传开始于一封给朋友的电子邮件:我邀请他们参加一个NIN的演出,他们说他们当然很乐意加入,但他们从未沉迷于NIN,我喜欢他们什么?我开始敲击一些回答,好像我是一个牧师,弯腰驼背地坐在我的卷轴上,用蜡烛写作,想说,让我告诉你是什么赋予了我的生活目标。在我的电子邮件膨胀到超过2,000字之后,我想,也许我应该把它转移到一个Word文档中,然后认真地把它当作一篇写作。这感觉很奇怪。我以前从未被迫从热情的地方写作。这很难证明是合理的,我太习惯于需要批判——或者愤怒!——作为我的理由。最终,我向我的经纪人提交了一个7,000字的版本,她有点困惑(整整一年,我一直在拒绝有偿的工作,以便写这个没有人要求的东西),她告诉我我可能需要为了发表而减少几千字。我接受了她的所有其他编辑,但不包括关于长度的那个。相反,我增加了8,000个字。不是我迷恋Robin Finck:而是我痴迷于_写作_关于Robin Finck,这似乎是一项不可能完成的任务。随着我的文章的字数仍然在攀升,我明白我的一部分正在放弃一些我根本无法解释的东西,尽管一篇文章,从语源学上来说,是对某种解释的尝试,但我意识到当我接近定义时,我同时也在接近悖论,当我走向可感知性的海岸时,我也变得沉浸在不可沟通的事物中。然后,这就是我意识到我正在写关于神秘主义的方式。

对我来说,神秘主义在实践中的感觉与一个悖论有关:你可以感觉到你身体的边缘,因为它们正在被一个比你更大的东西摧毁和融入其中。为了遇到任何东西,你首先需要一个身体来体验它。这个谜团出现在同时存在和消灭的地方:要感觉到某种东西被摧毁,你首先必须感觉到它的完整性。否则你将如何感觉到你的边缘被烧掉?它们是否必须以某种方式保持为边缘?但如何呢?这是一种非常难以理解的感觉,但它仍然发生在你的皮肤内,或者非常,非常靠近它。它打开了一个陌生的世界,但那个世界似乎仍然位于你的身体中。它扰乱了对狂喜的理解,认为狂喜是将你强行拉到自己之外的东西——在某种程度上,它会问,神秘主义产生的转变是发生在你身上,还是发生在世界上,还是两者都发生了?或者,发生了既不是两者中的任何一个又不是——的东西。

也许音乐比任何其他艺术更能产生这种同时发生的感觉,它既非常接近你,又在你之内,同时又感觉比你自己大得多的东西,你无法看到或触摸,但你可以听到和感觉到,它压倒了你并吞噬了你。至少这是我体验过神秘主义的地方,当我演奏自己的音乐和成为其他人的观众时。有很多我喜欢的音乐家似乎比Robin Finck以更明显的方式像神秘主义者,但这正是因为他看起来不像一个——那个悖论——才为我宣扬了它。从圣徒传的角度来看,Robin Finck并没有死,但是——凭借他不可知性,凭借他使我困惑的方式——他可能已经死了。

像大多数主唱和主音吉他手一样,Trent Reznor是上帝,但是Robin Finck是一个恶魔。Reznor非常恶魔,但是Finck有一种蛇一样的能量,美杜莎的头发,而且感觉有可能,在他生命的某个时刻,他与魔鬼达成了协议,以获得超人般的能力来擅长一种无言的、地下的语言。在舞台上,他移动得好像没有人看着他,好像他正在与一种神谕的力量进行商议,这种力量既感觉内在和亲密,又感觉极度外在。我不能对任何其他像Robin这样级别的主音吉他手这样说。他绝对可以被归类为摇滚吉他之神——这个类别的同义反复是其炫耀的浮华——但是因为他拒绝表演随之而来的舞蹈,所以一些重要的事情被揭示出来,关于他如何将自己定位在这些摇滚明星舞台上,他从它们那里拿走什么,他给予什么。尽管他拒绝成为焦点,或者也许正因为如此,他是我见过的最吸引人的表演者之一,这说明了一些事情,因为他正在与Trent Reznor分享舞台。我的一个对NIN一无所知的朋友,大约在演出进行到一半的时候抓住我大喊,‘I can not stop watching the guitar player!’ 那一刻,Robin的头部和肩膀弯曲着,仿佛在枷锁中一样,他颤抖着,几乎一动不动,就像一个Butoh表演者。当他表演时,我主要感觉我_不应该_看着他,我在侵犯他的隐私,目睹一个恰好在舞台上当着20,000人的面发生的秘密行为。

他最像汽车经销商门前的那些充气的,跳舞的管状身体,它们的四肢展开和伸长,保持着一种看起来像是呼吸的节奏。他以催眠的方式痉挛,仿佛处于恍惚状态,抬起他的手臂向上并远离。他经常摔倒。他非常[笨拙](https://www.youtube.com/watch?v