最古老文字系统之谜:直到1856年才被破解的 Cuneiform

在19世纪50年代,cuneiform(楔形文字)还只是一系列刻在泥板上令人费解的划痕,等待着揭示美索不达米亚古老文明的秘密。

:focal(2700x2391:2701x2392)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/49/d4/49d4cd58-5332-4784-9f63-60895717fca3/mar2025_a12_mespoptamia.jpg)

:focal(2700x2391:2701x2392)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/49/d4/49d4cd58-5332-4784-9f63-60895717fca3/mar2025_a12_mespoptamia.jpg)

大英博物馆收藏的这件有着3000年历史的泥土文物,记录了亚述国王Tiglath-Pileser I的军事胜利。

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/accounts/headshot/Screen_Shot_2021-09-15_at_12.44.05_PM.png)

1856年夏末的一天,一封信件送到了伦敦梅费尔区一栋三层楼房前。信使将一个用蜡密封的信封交给了Edwin Norris,他是英国和爱尔兰皇家亚洲学会的秘书,也是欧洲领先的研究机构之一。

邮递员并不知道,这封信将有助于改写文明起源的故事,并点燃一场国际声誉的竞赛。 关键在于:那些在一个世纪内取得智力突破的人将获得永生。 三个人——受到无限的好奇心、对风险的热爱以及渴望和野心的独特驱使——对使这场竞赛成为可能负有最大责任。

其中一位是Austen Henry Layard,他是一位英国殖民地公务员的儿子。22岁时,他逃离了叔叔律师事务所的文书工作的苦差事,开始在奥斯曼帝国的偏僻小路上进行冒险的生活。强盗抢劫了他三次,有一次让他半裸着赤脚在沙漠中游荡。他加入了波斯的叛乱山区部落,并在巴尔干半岛为君士坦丁堡的英国大使从事间谍活动。最后,他到达了美索不达米亚的土堆,在那里他把自己变成了那个时代最著名的考古学家之一。

Henry Creswicke Rawlinson,生活在一个功成名就的哥哥的阴影下,早早地决定在流亡中开创自己的身份。作为东印度公司的一名23岁的军官,他发现自己身在波斯。在那里,他展示了对语言的天赋,一种为了寻找数千年前的铭文而攀登高峰的技能,以及一种强烈的渴望,他向他的姐姐坦言,做一些事情来吸引世界的注意力。在他30岁出头的时候,他破译了古代波斯帝国的文字。这项成就为Rawlinson带来了他的第一次成名的滋味,而且还有更多已死的语言等待着被理解。

最后是Edward Hincks,他是爱尔兰偏远角落的一位乡村牧师。聪明但受到令人麻痹的焦虑和经济崩溃的阴影的折磨,Hincks渴望同行认可他的语言天赋。他蜷缩在牧师住宅的桌子旁,翻译了用埃及象形文字和古希伯来语写成的晦涩文本。最终,他将目光投向了所有奖品中最诱人的奖品。

到1856年,这三个人的道路已经汇聚成一个有时友好,经常易燃的 pas de trois。现在,在Layard从一个谨慎的距离观看的情况下,Hincks和Rawlinson即将成为一场挑战赛的主要竞争者,以彻底确定世界上最古老的文字系统是否可以被破译。无论这听起来多么深奥,这个问题都是大西洋两岸首都激烈公开辩论的主题。对于19世纪中叶的英国人来说,证明这种难以捉摸的文字可以被理解意味着揭开一个遥远、消失但又令人难以忘怀的熟悉世界的面纱,这个世界孕育了人类的现代思维。

直到19世纪40年代,很少有欧洲人了解公元前2000年左右开始在底格里斯河和幼发拉底河沿岸兴起的伟大文明。亚述及其附庸国(以及有时是竞争对手)巴比伦统治了近东及其以外的地区。古典作家将亚述描述为第一个真正的帝国,它在公元前700年左右达到顶峰;希罗多德写道,巴比伦“在辉煌程度上超过了已知世界的任何城市”。但在公元前7世纪末,一个敌人联盟摧毁了亚述,巴比伦被忽视、洗劫并在500年后灭绝。“今天,古代最伟大的世界城市是一堆沙漠土,”一位神学家写道。到19世纪中期,这些社会几乎完全被遗忘了。在大英博物馆,世界上最重要的文物收藏地——许多文物是在未经发现它们的国家允许的情况下被查获的——亚述和巴比伦的文物,包括刻在泥砖和石头上的文字,填满了一个三平方英尺的柜子。

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/ea/78/ea784262-30fc-4f7e-b212-aab178f1e300/mar2025_a06_mespoptamia.jpg) 在底部,是Austen Henry Layard 1854 年出版的 The Nineveh Court in the Crystal Palace 中古代外观的插图。上面,是实际的外观,于 1859 年在伦敦展出。左图是皇家亚洲学会秘书 Edwin Norris 的半身像,他参与了破译 cuneiform 的工作。

在底部,是Austen Henry Layard 1854 年出版的 The Nineveh Court in the Crystal Palace 中古代外观的插图。上面,是实际的外观,于 1859 年在伦敦展出。左图是皇家亚洲学会秘书 Edwin Norris 的半身像,他参与了破译 cuneiform 的工作。

但庞贝和赫库兰尼姆的挖掘工作激发了一门新的科学:通过从地球中挖掘物体来调查古代。Layard是其最成功的实践者之一。从19世纪40年代中期开始,他忍受了致命的流行病、令人窒息的炎热、虫害蔓延的营地和奥斯曼当局的敌意,在现在的伊拉克北部进行了一系列发现:2500年前的亚述宫殿,镶嵌着精美雪花石膏浅浮雕,并由石神和怪物守卫。这些饰带生动地描绘了尸体覆盖的战场,挥舞着攻城槌的士兵打破城市城墙,由种马牵引的战车中的弓箭手,衣衫褴褛的俘虏,进贡的附庸,由太监侍候的国王,以及灌木丛中的皇家猎狮活动。无法辨认的铭文在雕刻周围盘旋。Layard和他的门徒,一位名叫Hormuzd Rassam的来自摩苏尔的基督教阿拉伯人,还在尼尼微的亚述国王Sennacherib的皇家图书馆中发掘了数千块铭刻的泥板。Layard、Rassam和其他研究人员猜测,这些泥板中充满了关于亚述帝国的[天文学、医学、宗教、政治、法律和日常生活]的信息。

这种失落文明的重新发现抓住了公众的想象力。1854年,成千上万的人涌向伦敦南部的Crystal Palace,凝视着“尼尼微宫”,这是对皇家宫殿的异想天开的重塑,拥有莲花花园、彩色浅浮雕和位于多立克柱顶上的蓝色牛头柱顶。报纸记录了巨大的带翼狮子和其他石像到达英国,这些石像证明了亚述的艺术掌握和丰富的神话。今天,带走无价的文化物品违反了每一项考古学标准——国际法在很大程度上禁止它——但在当时,这些规则和规范并不存在,人们很高兴看到这些文物。“Layard从亚述平原送回家的纪念碑……激发了比我在博物馆中看到的任何其他东西都更生动的兴趣,”一位来自密西西比州 Natchez Courier 的美国游客写道。“它们在那里,从几个世纪的遗忘中出土,最后的幸存者,尼尼微、她的国王、她的人民和她的荣耀的唯一历史纪念碑!”

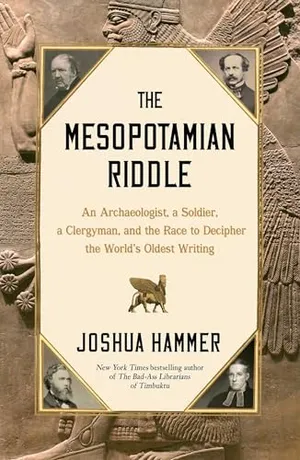

《美索不达米亚之谜:一位考古学家、一位士兵、一位牧师和破译世界上最古老文字的竞赛》

一部由三位自由奔放的维多利亚时代人物主演的欢闹冒险,他们花了二十年的时间来破译cuneiform,世界上最古老的文字——来自《纽约时报》畅销书《廷巴克图的狠角色图书管理员》的作者。

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/1c/d4/1cd4fca2-1b8d-4cc9-987c-7efdb1b6953d/3.jpg) 英国人Austen Henry Layard(左)和他的阿拉伯门徒Hormuzd Rassam(右)发掘了一些关于亚述语言和文明的最重要的线索。Layard的发现包括封面上的棱镜。Rassam的发现包括保存着《Epic of Gilgamesh(吉尔伽美什史诗)》文本的泥板。

英国人Austen Henry Layard(左)和他的阿拉伯门徒Hormuzd Rassam(右)发掘了一些关于亚述语言和文明的最重要的线索。Layard的发现包括封面上的棱镜。Rassam的发现包括保存着《Epic of Gilgamesh(吉尔伽美什史诗)》文本的泥板。

现在订阅 Smithsonian 杂志只需 19.99 美元

本文选自 Smithsonian magazine 2025年3月刊。

此外,博物馆参观者和读者第一次可以检查消失的文明的大量文字系统样本,这种文字比埃及象形文字早几个世纪。 亚述和巴比伦的抄写员巧妙地使用了生长在中东湿地的芦苇的粗茎 Arundo donax,并将这些茎秆劈开以创建一个梯形尖端。 然后他们将符号压入潮湿的粘土中,并在窑中烧制铭刻的泥板,使它们几乎坚不可摧。 随着时间的推移,抄写员还将字符刻在铜和石头上。

Cuneiform——这个词来源于拉丁语 cuneus,或楔形,指的是字符的独特形状——缺乏象形文字的艺术性。 当代科学作家Edward Dolnick说过,这些符号看起来就像“一群患有强迫症的鸟类在潮湿的粘土上行走一样”。 但这种文字系统已经接管了古代世界。 它既使用语音字符,又使用logograms(语标)或旨在表示整个单词的象形符号,并且可以用于书写不同的语言。 从美索不达米亚开始,cuneiform在公元前2000年左右向东传播到波斯平原的Elam王国。 几个世纪后,乌拉尔图王国——位于黑海东南部,以圣经中的Ararat山(据说Noah的方舟在洪水过后停靠的地方)为主——采用了该系统用于自己的语言,安纳托利亚的Hittite帝国(今天的土耳其)也是如此,该帝国在公元前14世纪中叶达到了顶峰。 一种简化的形式在Ugarit(地中海沿岸一个繁荣的城邦,位于今天的叙利亚)扎根。 最后,它被波斯语的Achaemenid帝国所采用,该帝国在公元前6世纪到公元前4世纪,在Cyrus、Darius和Xerxes国王的统治下,统治着中亚以及非洲和欧洲的部分地区。

这种基于楔形的文字持续了大约2500年。 但纸莎草逐渐取代了粘土,新的文字使cuneiform过时,并且使用它的15种语言已经消失。(最后一块可追溯的cuneiform泥板,发现于20世纪初在美索不达米亚南部,是一本天文年历,预测了星星、行星和其他天体的出现,大约在公元75年刻成。)到公元2世纪,对字符的语音值和含义的了解已经消失。

欧洲旅行者在17世纪初首次遇到cuneiform。 在18世纪60年代,一位名叫Carsten Niebuhr的年轻德国人在古代波斯城市Persepolis检查了数百个cuneiform铭文,推断出这些铭文是用三种语言写成的,尽管他无法解释任何一种语言的内容。 所有三个铭文都使用了楔形文字,但字符不同。 一种语言,很快就会被认为是古波斯语,仅使用了42个语音字符和象形文字。 另一种,后来被认为是Elamite语,大约有130个符号。 第三种,也是最复杂的,有大约700个符号,将被称为Akkadian语,以公元前2300年至2100年左右在美索不达米亚南部蓬勃发展的一个城邦命名,并被亚述人和巴比伦人使用。 Niebuhr坚信每组三种语言的文本都表达了相同的内容,但他没有进一步研究。 他认为自己是一位地理学家、科学家和艺术家,而不是一位破译员。

在19世纪20年代,英国人Thomas Young和他的竞争对手,法国人Jean-François Champollion,通过使用三语Rosetta Stone上的希腊文本作为破译埃及象形文字的起点,解决了象形文字之谜。 现在,学者们可以阅读古代埃及人的爱情诗和葬礼文本,研究法老的军事行动,并了解尼罗河沿岸的居民如何治疗牙痛、进行手术和测量时间。 但是,即使是最熟练的语文学家也能看出,cuneiform提出了比象形文字更大的挑战。 埃及的语标通常看起来像它们要代表的物体:一只鹰、一只鸭子、一只甲虫、一座金字塔。 或者,它们通过一个至少以一种模糊的方式与它们的含义相关的插图来传达一个想法。 例如,一个摇摇晃晃的对角线墙代表“坠落”。 一种类似琵琶的乐器旨在象征“快乐”或“愉悦”。 Akkadian语是一种完全抽象的文字,没有提供任何关于符号含义的线索。

现在在19世纪50年代,在Layard发现之后,公众强烈要求语言学家也解开cuneiform的奥秘。 宗教信徒对巴比伦的皇家年鉴以及尼尼微和尼姆鲁德亚述首都的皇家年鉴可能证实旧约中的故事感到兴奋。 例如,希伯来先知描述了亚述如何在公元前721年将十个以色列部落从撒玛利亚驱逐出境,以及20年后围攻耶路撒冷。 然而,这些叙述没有得到其他幸存记录的证实,而且在无神论者、不可知论者和其他后启蒙运动的怀疑论者对圣经表示怀疑的时候,这些文字可能会证明上帝话语的真实性。

而且,cuneiform暗示了甚至可以回溯到更早的时间。 在美索不达米亚南部幼发拉底河沿岸的新挖掘工作中,发现了一些用cuneiform书写的泥板,这些泥板似乎比尼尼微的发现早了近2000年,起源于公元前2500年左右。 这些字符很熟悉,但语言似乎不同。 如果这种更为古老的文字被破译,它将提供对文明摇篮的见解,这个摇篮后来被称为苏美尔。 在这片平坦肥沃的区域,人类建立了第一个永久社区,发展了农业,划出了物体的图片,这些图片变成了文字,并逐渐将自己组织成复杂的等级社会,这些社会在今天仍然可以识别。 真的有可能阅读从那个遥远时代保存下来的记录吗?

到19世纪50年代,Rawlinson和Hincks在经过多年的语言死胡同之后,都声称在理解“箭头文字”方面取得了巨大进展。 Hincks于1846年通过在Niebuhr在Persepolis发现的平行铭文中搜索古代波斯国王的名字,从而在破译Akkadian cuneiform方面迈出了第一步。 他认为这些名字在古波斯语和Akkadian语中的发音大致相同。 Hincks、Rawlinson和其他语言学家分别破译了古波斯语,因此他将古波斯语与Akkadian符号对齐,就像Thomas Young将古希腊字母与象形文字匹配一样。 Hincks通过这种方式获得了100多个Akkadian字符的近似语音值。 同年,Hincks还注意到,古波斯语中“国王”一词的七个字符的语音拼写在用Akkadian语书写时变成了一个字符。 他认为,这给了他他的第一个Akkadian logogram——尽管他花了几年时间才弄清楚如何发音这个词。 早在Rawlinson之前,Hincks就意识到Akkadian文字,就像象形文字一样,既包含语音符号,也包含语标。 Hincks在认识到Akkadian是一种闪米特语,并且与希伯来语密切相关方面也远远领先于Rawlinson,而希伯来语是Hincks流利的另一种语言。

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/13/00/13006a73-db75-431c-9790-fa61a4bf43cc/4.jpg) 左侧是破译棱镜上文字的人,从上到下分别是 Henry Creswicke Rawlinson、William Henry Fox Talbot、Edward Hincks 和 Julius Oppert。 其中一些文本描述了亚述统治者 Tiglath-Pileser I 进口到他王国的异国动物。

左侧是破译棱镜上文字的人,从上到下分别是 Henry Creswicke Rawlinson、William Henry Fox Talbot、Edward Hincks 和 Julius Oppert。 其中一些文本描述了亚述统治者 Tiglath-Pileser I 进口到他王国的异国动物。

到19世纪50年代初,Rawlinson在很大程度上赶上了Hincks。 学者、文学期刊和公众都对这两位男士所谓的见解感到惊叹。 但即使破译者之间的竞争变得越来越激烈,他们也达成了一致:巴比伦和亚述的文字令人困惑地复杂。 它最显着的特征是所谓的复调:他们认为,许多字符可以用六种、七种甚至八种不同的方式阅读。 怀疑论者指责Hincks和Rawlinson为了掩盖他们的困惑而制造恶作剧:一位评论家指出,如果这种说法是真的,那么Hincks声称意味着“Nebuchadnezzar”的八个字符的名字,这位巴比伦国王在公元前586年左右俘虏了耶路撒冷,可以用不少于393,216种方式阅读。 鉴于这种混乱,人们普遍担心这种文字永远不会被破解。

但在1854年,出现了一个独特的机会。 Layard的门徒Rassam在被认为是亚述最古老的首都Ashur的一座寺庙下发现了一件文物,位于摩苏尔以南40英里的半沙漠地区。 这根八角形的柱子被称为“棱镜”,刻有800行微小的cuneiform字符。 据信它的年代可以追溯到公元前1100年——当时希腊人与特洛伊人之间的战争正在激烈进行,先知Samuel带领以色列人战胜了非利士人。 这个圆柱被送到了大英博物馆。(它仍然在展出在那里。)与博物馆关系密切的Rawlinson正在进行官方翻译,该机构计划在完成后立即发布。

当他继续工作时,一位对智力难题充满热情的富有发明家突然出现在现场。 William Henry Fox Talbot在二十年前发明了一种将生活中的图像固定在经过化学处理的感光纸上的方法而声名鹊起。 这一突破为他赢得了“摄影之父”的绰号,他和法国人Louis-Jacques-Mandé Daguerre分享了这个绰号。 Talbot最近将自己奉献于一种新的热情:亚述-巴比伦破译。

Talbot向伦敦皇家亚洲学会发出了一封信——这封信将改变一切——提议发送他自己的翻译,并让一个评审小组将他的工作与Rawlinson的工作进行比较。 他写道,如果这些版本的结果是相同的——甚至是接近的——“这必须表明他们有真理作为他们的基础”。 在与Rawlinson和大英博物馆进行谈判后,Talbot于1857年1月收到了这些铭文的石印副本,并开始工作。

3月21日,该学会的20多名成员聚集在New Burlington Street5号参加他们的定期周六聚会,穿过宽敞的室内,检查他们的大衣和帽子,然后前往一楼的画廊。 房间里坐着另一个人,一位客人:一位名叫Julius Oppert的31岁古典学者和冒险家。 Oppert出生于汉堡,是富有的犹太银行家Samuel Oppenheimer的后裔。 由于机构反犹太主义,他被德国大学拒绝了一个职位后,Oppert加入了一个为期三年的法国考古探险队,前往巴比伦和美索不达米亚北部。 现在,他的星光正在冉冉升起,他问他是否也可以进行翻译。 他争辩说,“通过提供同一文件的三个独立版本”,破译者之间的协议可能会更具说服力。

但是Hincks呢? 这位神职人员与Rawlinson的关系很紧张,这种关系以指责窃取荣誉、公开争吵以及大英博物馆私下冷落Hincks而告终,这使Hincks失去了部分生计。 该学会的秘书Edwin Norris决心给予Hincks应有的尊重,他建议该学会将文本的石印副本发送给这位隐居的牧师,他在贝尔法斯特南部的Killyleagh的牧师住宅。

Norris为所有提交的文件提出了两个月的截止日期。 到那时,一个由六名成员组成的评审小组,其中包括英格兰最著名的历史学家和语言学家,将比较这四份翻译。 Norris确定了皇家亚洲学会在5月20日星期三举行会议,届时四个密封的包裹将在证人面前打开,并且“文学调查”可以进行。

对于Rawlinson、Talbot、Oppert和Hincks来说,这不仅仅是一场普通的冲刺。 为了说服公众他们的翻译不是恶作剧,他们都必须在他们的解释中是正确的。 每个人仍然希望成为 最 正确的,但他们知道他们的竞争对手不会远远落后。 风险是巨大的:他们可以将自己的名字在语言考古学领域中永垂不朽,解锁世界第一个伟大文明的秘密。 或者,他们可能会在同龄人、他们的政府和全球公众面前羞辱自己。

游戏开始了。

现在,受人尊敬的语言学家将尝试独立地音译和翻译的3000年前的神秘棱镜大约相当于一个保龄球瓶的高度。 Rawlinson在19世纪50年代中期担任英国驻巴格达大使时,比其他任何人都抢先一步,他声称其800行Akkadian语cuneiform文字包含了Tiglath-Pileser I的年鉴,他在公元前1100年左右将亚述帝国扩展到了叙利亚和地中海。 他还坚持认为,他们记录了国王的军事行动、建筑项目、寺庙奉献、狩猎探险以及来自帝国遥远角落的附庸国支付的贡品。 所有这些都用压在16英寸高的烧制粘土柱上的微小字符描述,这些字符由胶水和粉笔固定在一起。 现在,挑战赛中的其他三位参与者要么支持他的最初声明,要么表明它们纯粹是胡说八道。

在接下来的三周里,Norris组建了他的评审小组。 没有人认为自己是闪米特语的专家,但这并不重要。 他们的工作是比较四位参与者的英语翻译,记录相似之处和差异,并确认“提交的版本是独立制作的,翻译员的印章在他们面前被打破”。

Norris写道,他对破译者有信心,并期望这四个版本会非常相似。 然而,Oppert和Hincks的翻译是否良好几乎——对于英国建制的这个角落来说——似乎并不重要。 Oppert的参与源于他在3月份恰好是该学会的客人,当时宣布了Talbot的挑战。 至于Hincks,他是一个在最后一刻被引入的外人。 事实上,圆柱的石印副本最终莫名其妙地在4月26日才到达Hincks在Killyleagh的牧师住宅,此前大英博物馆已经准备了一个多月。 到那时,这位牧师只有18天的时间向学会提交他的翻译。“我将尽可能多地翻译,”他写信给Talbot,“但允许的时间太短了,以至于我可能只能完成铭文的一半以上。”

Hincks卷入了与Rawlinson的激烈竞争,他几乎可以肯定这位外交官——一个骄傲、有领地意识,有时甚至无情的人物——通过延迟将铭文发送到爱尔兰来破坏他。 这位牧师已经指责Rawlinson试图窃取他学术见解的荣誉。 这种模式可以追溯到1849年,当时Hincks首次在Akkadian语中识别出“复合语标”——两个语标字符的并列以创建一个全新的单词。(例如,“儿子”加上“女人”变成“女儿”。)Hincks还在Layard在1852年带到Killyleagh的一批铭文中发现了“音节表”——为有抱负的抄写员制作的泥板,其中列出了带有语音值的语标。 但Rawlinson坚持认为,_他_在Hincks之前就发现了复合语标——并且他还发现了音节表,同时仔细研究了尼尼微Sennacherib图书馆中的泥板。

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/5a/43/5a4357ca-24a4-4018-a06b-28dc7a6b59a2/mar2025_a11_mespoptamia.jpg) Layard从2500年前的尼尼微医学百科全书中挖掘出的一个碎片,这是世界上已知最古老的标准化医疗汇编。 该泥板在公元前612年尼尼微被掠夺时破碎。

Layard从2500年前的尼尼微医学百科全书中挖掘出的一个碎片,这是世界上已知最古老的标准化医疗汇编。 该泥板在公元前612年尼尼微被掠夺时破碎。

然后是1853年和1854年的那个时期,Hincks在大英博物馆度过了几个富有成果的月份,似乎越来越接近于摆脱爱尔兰农村牧师生活的默默无闻。 Hincks藏身于博物馆深处的房间里,在博物馆的奖品上连续工作几个小时,在笔记本上写满了大量的翻译和注释。 但是当他为期一年的雇佣协议于1854年6月6日结束时,受托人发布了一个令人沮丧的消息:他们没有续签他的合同。 Hincks想知道,Rawlinson是否在他的罢免中扮演了角色?

还有他的两个黑色螺旋笔记本,在他匆忙离开时,他把它们留在了他的工作室里。 他告诉Layard,它们包含“大量信息,我认为(我感到自豪——事实上我毫不怀疑)非常有价值”,Layard已经成为了他的知己。 他担心它们会落入Rawlinson的手中。 他写信给Layard说:“我毫不怀疑,他将被允许自由访问博物馆所拥有的一切。 因此,我感到沮丧。”

1857年5月20日星期三,法官们聚集在New Burlington Street的皇家亚洲学会的联排别墅里。 各位贵宾涌入一楼的舞厅,舞厅里摆满了会员在亚洲旅行期间收集的纪念品。 印度标枪、也门匕首和武士刀挂在墙上。 一个大橱柜里装着中国护身符,旨在避开恶魔并带来好运。 还有吸鸦片的工具包、梵文卷轴、一条13英尺长的蟒蛇的皮和来自南海的巨型椰子。 一个由摩苏尔首席天文学家在公元1275年制作的黄道带黄铜地球仪展示了48个星座。 一具埃及木乃伊曾经展出过,一位医生为会员解剖