诺贝尔之争:一场关于科学竞争的警示录 (The Nobel Duel)

The Nobel Duel

一个关于科学研究竞争压力,以及它们如何改变历史进程的警示故事。

Metacelsus 2025年3月30日

我们已经开始运送第一本以自然语言和 DNA 编写和销售的商业书籍的订单。 在我们的公告文章或点击此处订购。

你愿意为诺贝尔奖付出什么?

一个多世纪以来,诺贝尔奖一直是科学界的最高荣誉。该奖项每年只授予少数在物理、化学和“生理学或医学”领域取得成就的研究人员。1 诺贝尔奖获得者享有极高的声望,不仅在各自的领域内,而且在更广泛的公共领域内都拥有影响力。几乎每位科学家在其职业生涯的某个时刻,都梦想着赢得诺贝尔奖,即使只是作为一个过于自信的本科生。但对某些人来说,这个奖项不仅仅是一个梦想:它是一种痴迷。

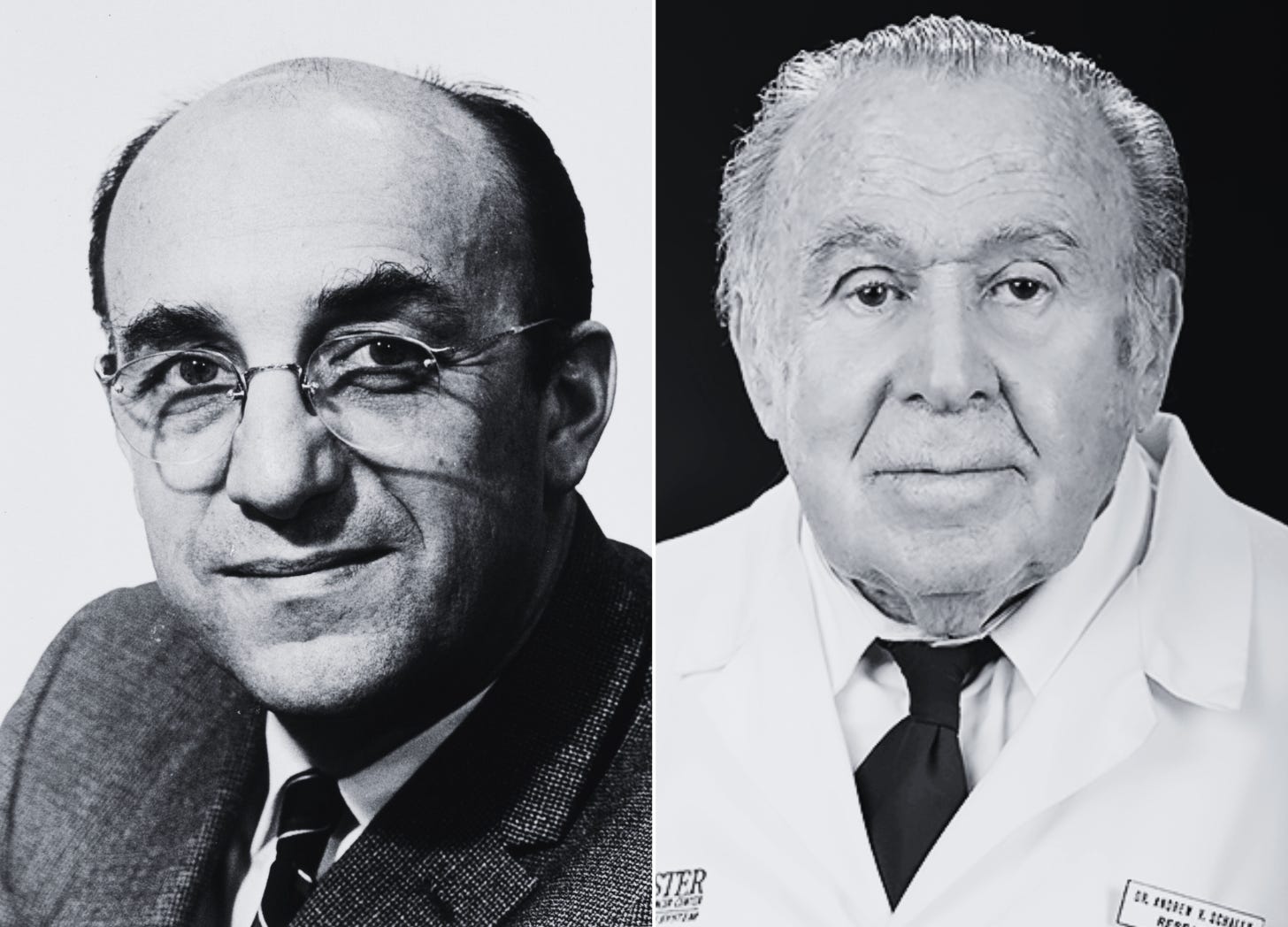

Nicholas Wade 于 1981 年出版的 The Nobel Duel 讲述了内分泌学家 Andrew Schally 和 Roger Guillemin 如何发现由下丘脑产生的肽类激素,从而各自获得 1977 年诺贝尔生理学或医学奖 的 1/4 份额。2

但除此之外,Wade 的书还详细描述了一场极其激烈的竞争,这场竞争不仅受到所涉人物个性的影响,还受到他们工作体系的激励机制的影响。《诺贝尔之争》在四十年后,仍然是一个有价值的警示故事,讲述了塑造科学发现的竞争压力。

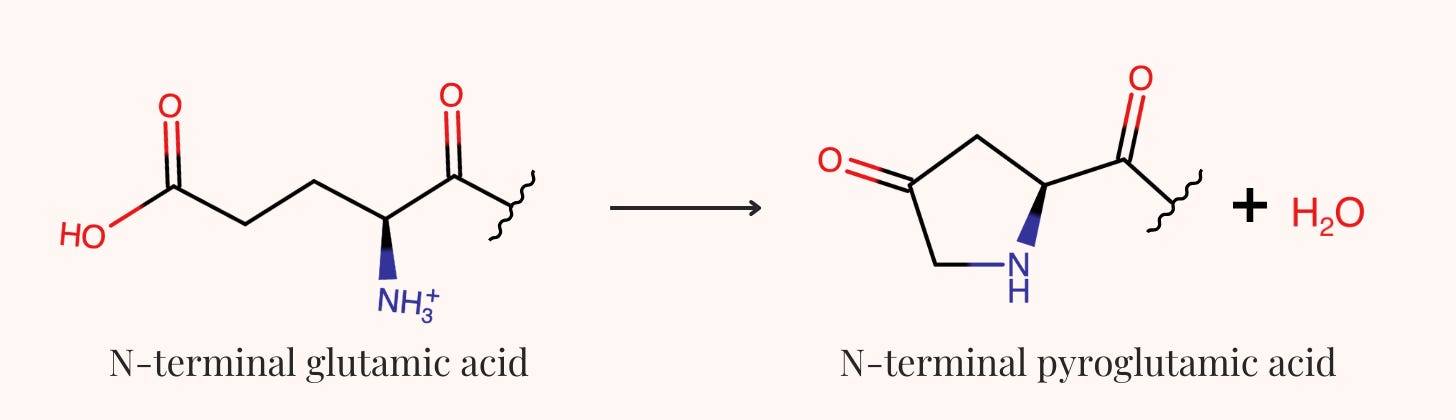

假想的激素

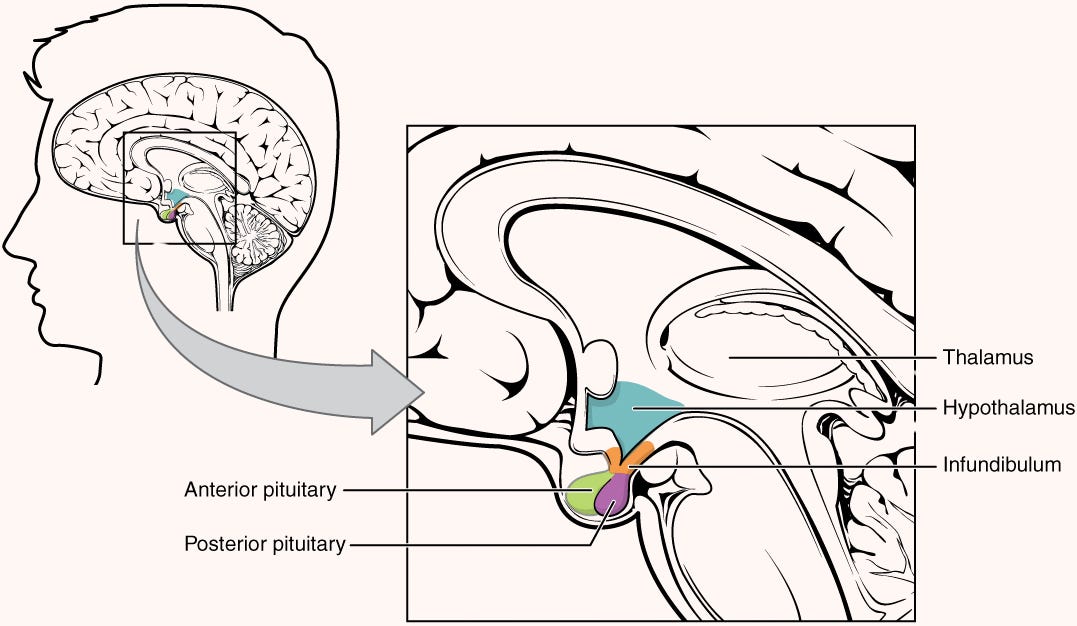

在深入了解 Schally 和 Guillemin 之前,了解一下下丘脑,即他们科学斗争的主题,是很有帮助的。下丘脑是一小块大脑组织,大约有榛子那么大,位于鼻子后方约七厘米处。3

尽管下丘脑体积很小,但它作为激素信号传导的调节中心发挥着重要作用。例如,它控制着垂体,垂体是位于其正下方的一个小组织结。下丘脑响应来自大脑的神经信号,并刺激垂体释放作用于身体其他部位的激素。这条通路控制着各种关键过程,包括生长、代谢、生殖和应激反应。下丘脑在生殖生物学中也发挥着不可或缺的作用,控制着从性激素的产生到排卵和月经周期的所有过程。

下丘脑位于大脑深处,紧邻垂体。图片来源: OpenStax

下丘脑位于大脑深处,紧邻垂体。图片来源: OpenStax

在兔子中,排卵是由性交触发的,下丘脑将神经信号(女性性高潮)转化为激素信号(垂体释放黄体生成素),导致卵巢释放卵子。这是在 20 世纪 30 年代的一系列开创性实验中发现的4,但其机制在几十年内仍不清楚。那么,下丘脑究竟是如何在大脑和垂体之间进行沟通的呢?

一个显而易见的假设是,下丘脑通过神经信号控制垂体。然而,尽管下丘脑紧邻垂体,但解剖学家无法识别出任何可能负责的神经。5 在 20 世纪 40 年代和 50 年代,英国生理学家 Geoffrey Harris 进行了一系列实验来检验一个替代假设:即,可能是一种小分子,而不是物理神经连接,负责这一过程。

Harris 在大鼠身上工作,他小心地切断了连接下丘脑和垂体的一组微小血管,并表明大鼠停止了繁殖。Harris 提出,下丘脑通过这些血管发送自己的激素,从而触发垂体释放自己的激素。但在能够直接识别出这些激素之前,许多科学家对这个想法持怀疑态度。为了解释所有不同垂体前叶激素的调节,Harris 不得不假设不仅仅是一种下丘脑激素,而是_一整套_激素。毕竟,奥卡姆剃刀原理指出“如无必要,勿增实体”。即使对 Harris 来说,这个假设也是对未知的飞跃。

压力和冲突

即使在早年生活中,Roger Guillemin 和 Andrew Schally 对压力也并不陌生。具有讽刺意味的是,正是压力本身引发了他们为发现下丘脑激素而进行的激烈竞赛。

Guillemin 出生于 1924 年,在法国第戎镇长大。纳粹的占领中断了他的医学研究,但在战后,他在蒙特利尔找到了一份工作,在那里他在 Hans Selye 教授的指导下完成了博士学位,研究由垂体和肾上腺介导的应激反应。

不幸的是,Guillemin 与他的导师发生了冲突。正如 Selye 的另一位学生 Claude Fortier 所说,这两个人有时“在我们对研究的智力方法上完全且彻底地不一致”。6 尽管 Guillemin 在 Selye 的实验室完成了博士学位,但他渴望在其他地方寻找工作。 1953 年,他获得了贝勒医学院的助理教授职位,并开始建立自己的实验室。

当贝勒学院的一位同事 Charles Pomerat 教授向 Guillemin 抱怨说,垂体细胞 在体外 培养时不会产生激素时,Guillemin 看到一个检验 Harris 假设的机会。在 Pomerat 的一位学生 Barry Rosenberg 的帮助下,Guillemin 重复了这个实验。和以前一样,这些细胞在培养中没有产生激素。但 Guillemin 将实验向前推进了一步,将一块来自下丘脑的组织添加到装有垂体细胞的培养皿中。如果 Harris 的假设是正确的,那么下丘脑激素将导致垂体细胞恢复自身的激素产生。

特别是,Guillemin 注意到 ACTH,一种介导肾上腺对应激反应的垂体激素,仅在存在下丘脑组织的情况下才会产生。由于细胞培养物中的下丘脑和垂体细胞之间没有形成神经,因此这种相互作用必须是激素性的。Guillemin 立即 发表了他的研究,但令他沮丧的是,他很快发现他并不是唯一一个做出这一开创性观察的人。《诺贝尔之争》这样描述它:“这种经历就像在珠穆朗玛峰顶上插了一面旗帜,结果当雾散去时,却看到另一面旗帜被其他人竖立起来。”

另一个人就是 Andrzej (Andrew) Schally。Schally 于 1926 年出生在波兰维尔诺7,是波兰军队将军 Kazimierz Schally 的儿子。当德国和俄罗斯在 1939 年入侵并占领波兰时,许多波兰士兵逃往罗马尼亚,Schally 的家人也在其中。Andrew Schally 在纳粹和苏联的占领中幸存下来,然后在战后移居英国,在那里他学习了化学。他的老主管回忆说,那时他已经表现出对科学研究的“一种狂热的坚持”。 1952 年,Schally 搬到蒙特利尔的麦吉尔大学,在那里他最终获得了博士学位。Schally 与他的导师 Murray Saffran 教授一起表明,在体外 培养的大鼠垂体组织样本只有 在一种物质存在的情况下 才会产生 ACTH,Saffran 将其命名为“促皮质素释放因子 (CRF)”,该物质存在于下丘脑中。8

Schally 的研究于 1955 年 10 月发表在 Endocrinology 杂志上。Guillemin 的论文发表在同一杂志的下一期。现在,突然之间,两位科学家都意识到了对方的工作;他们的比赛正式开始了。

重要的是,两位科学家都将 CRF 视为“他们的发现”,并且都旨在将其作为杰出学术生涯的中心焦点。虽然两人都表明下丘脑激素的存在,但没有人知道该激素究竟是什么。下一步是分离、纯化激素并确定其结构。然而,凭借 1955 年可用的分子生物学工具,要实现这一壮举说起来容易做起来难。

因此,一场 26 年的马拉松开始了。

Roger Guillemin(左)和 Andrew Schally(右)。

Roger Guillemin(左)和 Andrew Schally(右)。

大脑,大脑,大脑

确定 CRF 的结构存在三个主要挑战:激素的浓度极低,下丘脑很小,并且当时的分析技术不是很灵敏。Guillemin 和 Schally 没有开发新的分析方法,而是对 CRF 发起了直接的、蛮力式的攻击。

起初,两位科学家合作,利用 1955 年生物化学家可用的“最先进”技术开始了他们的研究。但如果将这些方法描述为“老派”将是非常宽容的。两人首先使用化学方法,例如 盐析,试图从纯化的下丘脑中纯化 CRF。这类似于 Edwin Cohn 在二战期间成功地将血液分馏成白蛋白和其他蛋白质(这个故事之前在 Asimov Press 中[讲过](https://www.asimov.press/p/https:/www.asimov.press/p/cohn))。然而,白蛋白是血浆中最丰富的蛋白质,而 CRF 仅以微量存在于下丘脑中。

作为一名本科生,我在一个生物化学实验室的课程中,略微体验了这些研究人员所面临的困难,因为我努力使用盐析和 Sephadex 离子交换色谱法从牛心中纯化乳酸脱氢酶。9 在搅拌机中研磨牛心并不是一种愉快的经历,即使那样,我也只能分离出不到一毫克的乳酸脱氢酶——心脏中最丰富的蛋白质之一。如今,通过细菌中的重组表达来生产蛋白质要容易得多,但这项技术直到 20 世纪 70 年代才可用。因此,Schally 和 Guillemin 不得不研磨_数百万个动物下丘脑_ ,这些下丘脑是从_数百吨大脑_ 中解剖出来的,然后小心地将它们分离成它们的组成分子。必须对每个馏分进行激素活性测定,起初,测量此值的唯一方法是将其注射到动物体内并等待数天以监测反应。10

从 1957 年到 1962 年,Schally 在休斯顿 Guillemin 的实验室进行了他的研究。由于 Guillemin 专攻生理学,而 Schally 专攻生物化学,他们形成了一对互补的搭档。然而,他们对 CRF 结构的搜索没有取得什么成果,他们之间的不满情绪开始滋生。Guillemin 是实验室负责人,这意味着他能够追求更有成效的研究途径,甚至在法国建立第二个实验室,并将他的时间分配在巴黎和休斯顿之间。相比之下,Schally 每天在 CRF 项目上工作长达 18 个小时,繁琐地分离馏分,但没有取得多大成功。正如 Schally 所看到的那样,“[Guillemin] 希望我在事情出错时承担责任,并在事情进展顺利时为自己邀功……我可以成为他平等的伙伴,但他想让我成为他的奴隶。”

转折点发生在 1961 年底由美国国立卫生研究院 (NIH) 内分泌研究部门组织的一次会议上,该部门是 Schally 和 Guillemin 的主要资助者。负责总结报告的内分泌学家 Roy Greep 显然对实际分离和表征 CRF 方面缺乏进展感到不满,他写道:“据我所知,除了尼斯湖水怪和喜马拉雅山的雪人之外,还从未有如此多的令人印象深刻的间接证据表明假想物体的存在。”

将 CRF 比作尼斯湖水怪触动了神经。已经过去了将近五年时间,虽然 Schally 和 Guillemin 取得了一点进展,但他们仍然没有实现确定激素结构的主要目标。在私人信件中,Schally 指责 Guillemin 向他提供的材料不足,而 Guillemin 则回应说 Schally 糟糕的生化工作是罪魁祸首。不久之后,Schally 开始寻找其他职位,最终在路易斯安那州新奥尔良的杜兰大学获得了一份工作。到 1962 年底,Guillemin 和 Schally 已经公开决裂,Schally 开始建立自己的实验室。

为了与 Guillemin 竞争,Schally 需要很多大脑——不仅仅是比喻意义上的。每个实验都需要数万个下丘脑来分离微量的激素。Guillemin 偏爱绵羊下丘脑11,并在他实验室的工作过程中从法国的屠宰场购买了超过 200 万个。Schally 转而选择使用猪下丘脑,原因有两个:首先,通过使用猪而不是绵羊,如果 Guillemin 在发现某种激素方面击败了他,Schally 的工作就不会完全白费,因为不同物种的激素不一定相同。更重要的是,Schally 通过与每天屠宰一万头猪的肉类包装公司 Oscar Mayer 建立联系,从而建立了充足的猪脑来源。最终,Schally 对下丘脑激素的研究将消耗超过 100 万个猪下丘脑,这些下丘脑由 Oscar Mayer 免费提供。

TRF 的麻烦

随着 Guillemin 和 Schally 现在领导着独立的实验室,一场恶性竞争开始了。一开始,两人都专注于 CRF,因为它是唯一一种已知有良好测量方法的下丘脑激素。然而,五年未能确定 CRF 的结构已经说服两人寻找一个更容易的目标。在 Schally 离开他的实验室后不久,Guillemin 通过开发一种 促甲状腺激素释放因子 (TRF) 的精确测定法,取得了重要进展,TRF 是一种诱导垂体释放促甲状腺激素 (TSH) 的激素。12 新的测定法开启了 TRF 作为分离目标的可能性,从而开始了表征其结构以及 CRF 的竞赛。

尽管 Guillemin 在这场比赛中抢占了先机,但他未能保持他早期的领先优势。解决 TRF 的结构基本上是一个生化问题,而且由于 Guillemin 本身不是生物化学家,他依靠其他人来进行实验。然而,尽管他们提供了帮助,Guillemin 却看不起与他合作的生物化学家,未能适当地承认他们的工作。这种“无法在平等的基础上与他人合作”不仅赶走了 Andrew Schally,还赶走了一批生物化学家——首先是 Marian Jutisz(他完成了 TRF 的大部分初步工作),后来是 Wylie Vale 和 Roger Burgus,Guillemin 的两位明星门生。Guillemin 还与法兰西学院的管理人员发生了冲突,这导致他将所有工作搬回休斯顿。与此同时,在新奥尔良,Schally 忙于研磨猪下丘脑。他的目标很简单:制备足够数量的纯 TRF 以进行结构测定。但在实践中,这非常复杂。

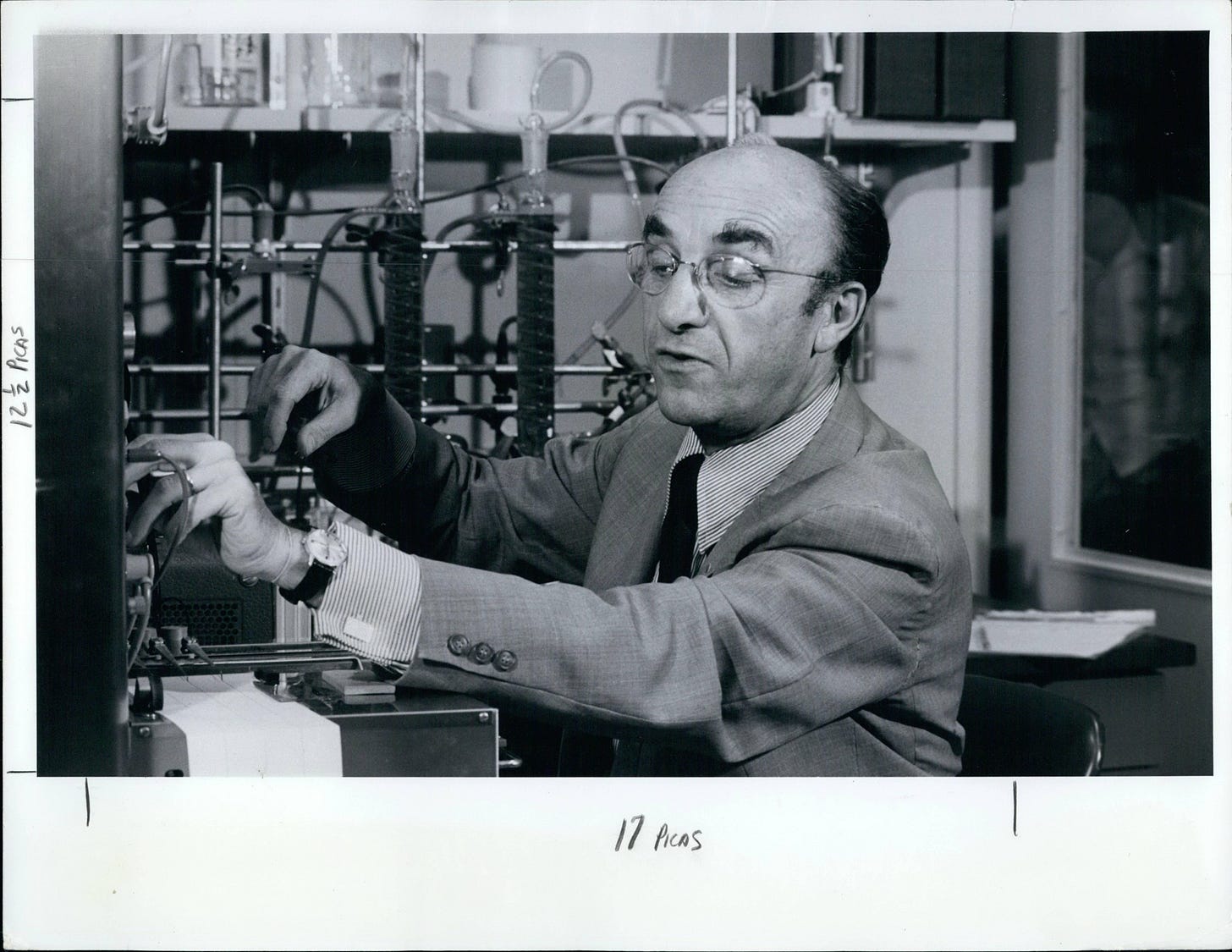

Roger Guillemin 在索尔克生物研究所的实验室中。

Roger Guillemin 在索尔克生物研究所的实验室中。

经过四年的艰苦工作,Schally 和 Guillemin 都几乎成功了,但令人惊讶的是,两人都犯了同样的错误,由于实验存在缺陷,错误地得出 TRF 不是肽的结论。

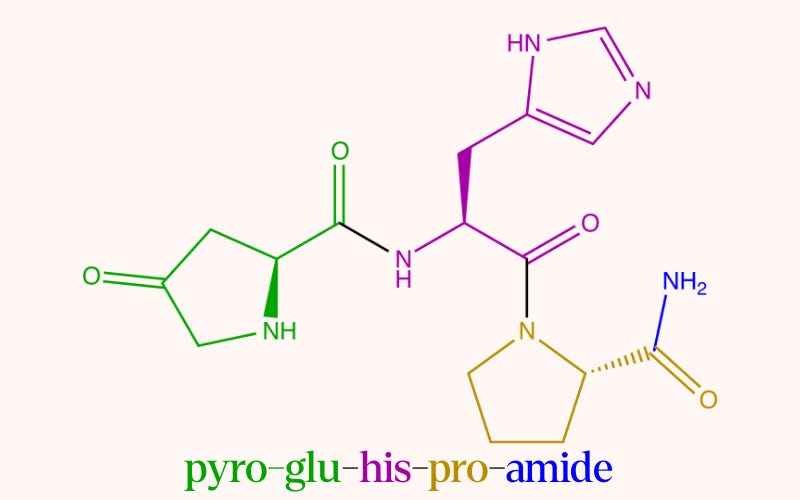

例如,Guillemin 的实验室从 50 万只绵羊身上提取了 TRF 分子,但发现它仅包含 8% 的质量氨基酸。Guillemin 没有意识到自己的错误,而是将这一结果宣扬为一项突破。Schally 更接近目标,但仍然错过了目标。他在他的下丘脑中发现了三种氨基酸——组氨酸、谷氨酸和脯氨酸——但无法确定它们连接的顺序,更糟糕的是,错误地得出结论,它们仅占 TRF 分子的 30%。由于剩余的 70% 未知,Schally 只能猜测分子的身份。13 (现在已知 TRF 是一种肽,这意味着它完全由氨基酸组成。)

在此期间,两个实验室不仅忙于科学研究,而且还忙于破坏对方。他们会在会议上轻视对方,在评论文章中淡化对方的贡献,拒绝分享材料,并发送被动的攻击性信件。在 Guillemin 据称贬低 Schally 的一次会议之后,Schally 写道:“你那些有些贬损和贬低的言论……让我感到惊讶,就像珍珠港事件让美国海军感到惊讶一样。”

Guillemin 回复了一篇经过精心计算的反驳:“我没有什么可评论的,只想说我既不是你的良心,也不是你的精神科医生。”

总的来说,Guillemin 似乎采取了一种微妙地激怒 Schally 的策略,Schally 的愤怒反应使他看起来像是侵略者。Guillemin 会在公开攻击和私下和解之间交替。他在写给 Schally 的信中声称“我从未对你的实验室、你的合作者小组或你本人产生过任何不好的感觉”。但几个月后,他又重新发起攻击,在一篇评论文章中嘲笑 Schally。正如 Guillemin 实验室的一位初级科学家所观察到的那样,“两人都无法忍受对方的内脏。每次从一个实验室向另一个实验室发送一封信时,通常都会有一些简洁的回复。但 Schally 通常最终看起来像是重量级人物,因为他不如 Guillemin 聪明。”

除了他们竞赛中赢者通吃的性质之外,冲突的另一个主要驱动因素是 Guillemin 将 Schally 视为他的下属。14 正如 Nicholas Wade 所写,Guillemin“永远无法让自己接受 Schally 不是一个孩子,而是一位能力大致相当(如果不同)的科学同事。”在 Schally 离开 Guillemin 的实验室并开始独立工作后,Schally 作为一名独立研究人员取得成功的可能性对 Guillemin 的心理构成了一种威胁。与此同时,Schally 厌倦了 Guillemin 试图贬低他。他不能接受与 Guillemin 处于平等地位以外的任何事情,并且决心证明自己比他的前任主管更优秀,即使这需要不绅士的策略。15

在他们自己的实验室中,Schally 和 Guillemin 都夸大了日益激烈的竞争,试图激励他们的下属:如果另一个实验室抢先一步,那将意味着他们职业生涯的灾难。16 然而,在极少数情况下,他们面临共同的威胁,例如第三位研究人员质疑他们之前在 CRF 方面的工作时,两个实验室确实采取了行动来互相辩护。尽管如此,总体态度还是不断升级的敌意。

到 1968 年,TRF 的结构仍然没有解决,更广泛的内分泌学界正在失去耐心。正如 Nicholas Wade 总结的那样:

Guillemin 和 Schally 一无所获。嘈杂的声明和相互辱骂永远无法取代真正的进展。事实上,缺乏进展,怀疑论者认为,尖锐地提出了释放因子是否真正存在的问题。

当 Schally 和 Guillemin 交换敌对信件并在评论文章中轻视对方时,资助这两个实验室的 NIH 越来越接近撤回其支持。根据当时是 NIH 内分泌研究部门成员的 Murray Saffran 的说法,“他们之所以得到支持,是因为他们追逐的是对方,而不是真正的问题。”1969 年 1 月,内分泌研究部门在亚利桑那州图森市举行了一次会议,预计两个实验室都会展示他们的研究成果。如果发现他们的进展不令人满意,肯定意味着 Guillemin 和 Schally 的科学事业的终结。

图森的对决

内分泌研究部门并不知道,Guillemin 的学生 Roger Burgus 实际上 在破译 TRF 的结构方面取得了进展。在三年时间里,Burgus 使用新开发的分析方法(包括核磁共振和质谱),积累了足够的数据,得出 TRF 实际上 是一种肽,并且组氨酸、谷氨酸和脯氨酸至少占其中的 80%。最后,研究回到了正轨。

但在会议上,Guillemin 面临一个难题。他应该宣布他实验室的进展,还是等到他的实验室完全解决了这个难题后再公布?发布公告将有助于向 NIH 证明他的资金是值得的。但它也会向 Schally 发出警告,并使 Guillemin 面临被抢先一步的风险。

Guillemin 决定发布公告,这在挽救了他的科学事业的同时,也引发了一场确定 TRF 结构的激烈冲刺。在 Burgus 的研究成果的基础上,Guillemin 命令瑞士化学公司 Hoffmann-La Roche 合成所有六种可能的含有组氨酸、谷氨酸和脯氨酸的三肽,以及这些肽的 N 端连接乙酰基的版本。1969 年初,Burgus 测试了这些候选物质的 TRF 活性,看看它们是否可以刺激垂体释放促甲状腺激素。令人兴奋的是,他发现他的乙酰基-谷氨酸-组氨酸-脯氨酸样品表现得像一种较弱形式的 TRF。Guillemin 迅速在法国杂志 Comptes Rendus 上发表了这一结果,并且还提交给了 Science ——由于一位法语审稿人注意到它已经在其他地方发表过,因此该手稿被拒绝了!

与此同时,Schally 也越来越接近,他发现 TRF 中的氨基酸序列是谷氨酸-组氨酸-脯氨酸,并且该肽缺乏游离的 N 端氨基和 C 端羧基,这意味着这些位点存在化学修饰。那时,这些修饰的性质仍然未知,但 Schally 猜测 N 端连接了脂肪酸17,而 C 端连接了酰胺基团。Schally 指示他的合作者 Franz Enzmann 将这些化学修饰添加到谷氨酸-组氨酸-脯氨酸肽中。Schally 很高兴地发现,三种不同的修饰版谷氨酸-组氨酸-脯氨酸都具有类似 TRF 的活性。

值得注意的是,这两个研究小组都被同一种意想不到的副反应拯救了。在用于合成修饰肽的条件下,存在于 N 端的谷氨酸会自发环化形成 焦谷氨酸。到 1969 年 6 月,两个实验室都意识到他们样品中的 TRF 活性是由于副产品,焦谷氨酸-组氨酸-脯氨酸-酰胺。但这种化合物实际上与 TRF 相同吗?

在这里,Schally 和 Guillemin 得出了不同的结论。Guillemin 模棱两可地说,虽然焦谷氨酸-组氨酸-脯氨酸-酰胺的行为与 TRF 非常相似,但 TRF 的实际结构仍然是“一个悬而未决的问题”。相比之下,Schally 的合作