80年代我们也曾通过电视下载软件

80年代我们也曾通过电视下载软件

和我一起探索在模拟电视信号中编码软件的两种迷人技术。

Simon

2025年4月4日 — 阅读需6分钟

在上一篇新闻稿中,我写了关于80年代通过无线电广播下载软件的事情。这在 Hacker News 上引发了一些热烈的讨论,也引发了对80年代其他软件怪事的讨论。一个明显的相似之处是通过电视广播下载软件,这也是今天我们要回顾的 8k 内存之旅的主题。

和我一起再次回到80年代。你可能还记得,当时8位计算机热潮席卷了英国。许多电视节目都利用了这种热潮。最著名的是 BBC 的节目:《The Computer Programme》、《Micro Live》等等。但商业频道(总共两个)也参与其中。ITV 有个名为《Database》的严肃节目,而新兴的 Channel 4 则有个更时髦的节目《Four Computer Buffs》。你可以从下面的照片中看到他们有多时髦。

"Funky"

"Funky"

💡 有趣的事实:四位专家之一是已故的 Guy Kewney,他是2006年 BBC "Wrong Guy"事件 中原定的受访者。

这些节目比你今天看到的更“动手”。他们教你如何编写代码,以及如何构建你自己的电子配件。因此,他们也想为观众提供软件下载也就不足为奇了。理论上,他们可以像无线电同行那样广播音频信号,但这在电视上可能更令人讨厌。因此,开发了两种专门为电视开发的技术。它们都依赖于当时电视广播方式的怪癖,所以让我们先来看看它是如何运作的。

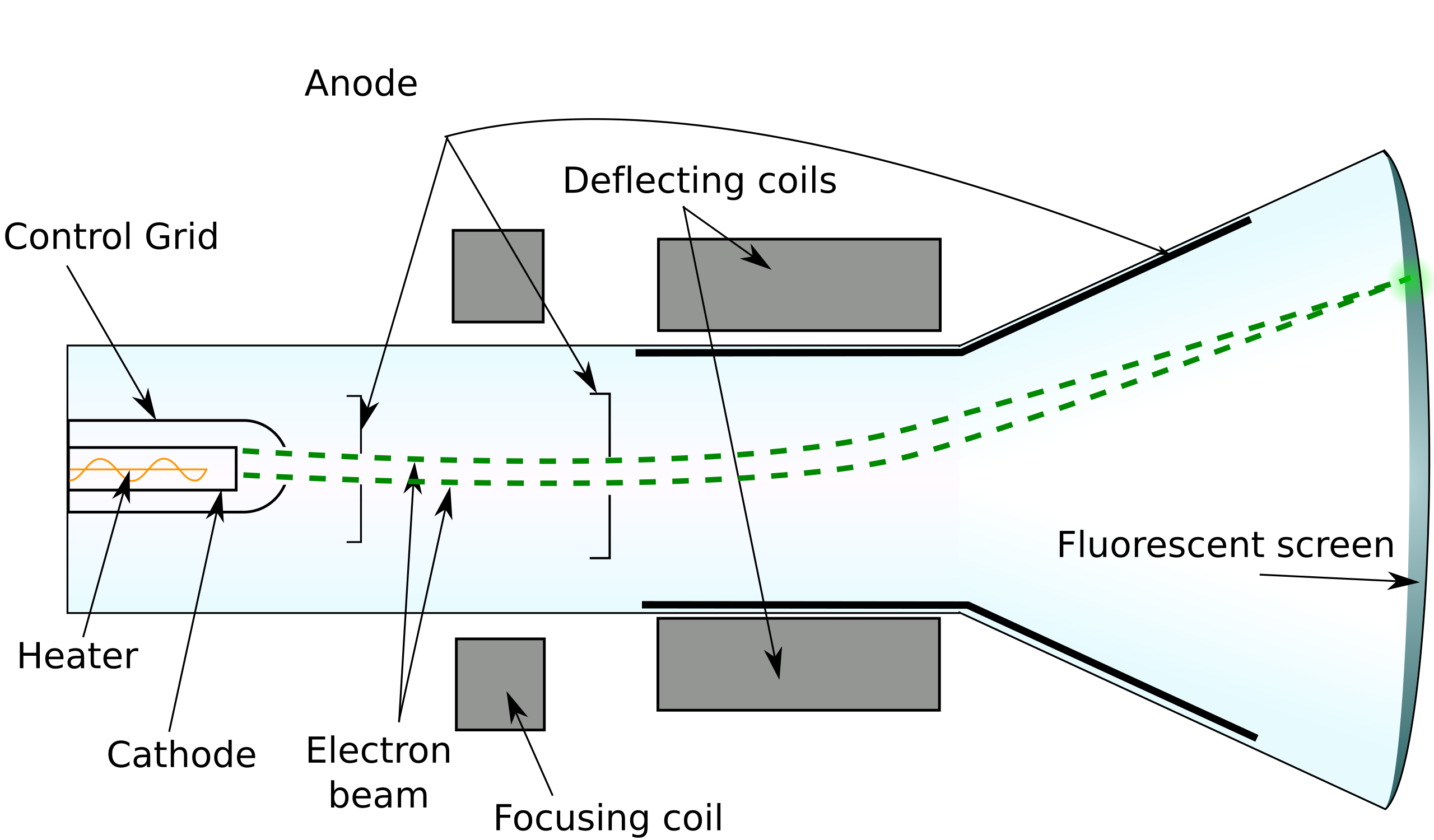

当时的电视机比现在的要笨重得多,这是因为它们有一个巨大的玻璃管,形状有点像化学实验室的烧杯。屏幕内部有一层荧光涂层,当它被从管的另一端发射出的电子束击中时会发光。

Credit: Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube

Credit: Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube

电子束从屏幕的左上角开始,以锯齿形的方式逐行向下扫描。在任何给定的时刻,只有一个点被照亮,但荧光涂层会在之后持续发光一段时间。这种持续的光芒、电子束的高速以及人眼无法足够快地感知图像的事实结合在一起,在屏幕上产生了一个可见的图像,尽管它实际上只是一个来回移动的点。

一旦扫描光束到达屏幕的右下角,它就会飞回左上角以进行下一帧。在光束重新定位时会有一个短暂的延迟,在此期间无法在屏幕上显示任何内容。我们的第一种软件广播技术就利用了这种延迟。Teletext 使用帧之间的电视信号的空白部分来广播数据。它可以这样做而不会干扰电视节目,因为它发生在电子束重置自身且未投射到屏幕上时。

任何在80年代、90年代或21世纪初长大的人都会记得 Teletext。你按下遥控器上的一个按钮,电视画面就会被一个文本屏幕所取代,你可以从中阅读新闻、查看体育比分、玩简单的问答游戏等等。它也实现了为听力障碍人士提供字幕(隐藏字幕)。

不知何故,有人想到利用 Teletext 数据流来传输家用计算机的软件。 BBC Micro 是下载的常见目标,因为它本身支持 Teletext 模式,并且具有用于从电视传输接收和解码数据的必要外部硬件。与常规的 Teletext 一样,没有办法请求特定的数据,因此你只能等待所有页面和软件下载逐个广播,直到你收到所需的数据。

对专用(且昂贵)硬件的需求是竞争系统试图克服的问题。这些系统使用了一个基于光电二极管的相对便宜的电路。本质上,你会将小二极管(就像一个反向的LED,它接收而不是发射光)粘在电视屏幕上,覆盖一个黑白交替的方块,电路会将这些光转换变成计算机代码的1和0。

这是《Four Computer Buffs》中的一位演示如何构建和使用简单的光电二极管电视软件接收器:https://www.youtube.com/watch?v=xxo1Gs46ti0

使用此系统可实现的数据速率非常低,因为你仅限于每帧电视(技术上是每半帧)一个数据位,这使你在英国的 PAL 电视系统上获得每秒 50 位。

还记得我上面写的逐行扫描电视屏幕的电子束吗?嗯,有几位聪明人想出了一种方法来利用它传输更多的数据。John 和 Richard Billingsley 发明了 Visicode:一个可以通过让光电二极管足够快地检测到光变化来传输每帧电视(半帧)一个完整字节的系统,以便可以在每行上编码不同的值。他们没有一个闪烁的方块,而是有八个窄条闪烁。光电二极管不需要区分条纹,因为一次只有一条线被光束照亮。

你可以在 1985 年播出的《Database》节目的右上角看到 Visicode 条纹(正在接受采访的留着胡子的 Amstrad 执行官不是别人,正是 Lord Alan Sugar,英国版的 Donald Trump,至少就 The Apprentice 而言)。

我找到了 John Billingsley 并与他取得了联系,他现在是澳大利亚南昆士兰大学的机电一体化名誉教授。他很高兴被提醒他在 1985 年所做的工作,并指出:

Visicode 是现在完全没用的发明的典范!我认为节目《Micro Live》打算使用该斑点以每帧一位的速度发送数据。但是扫描阴极射线点每半帧会访问光电池的位置八次甚至九次,因此每次都可以发送和接收一个完整的字节。当然,现在随着平板电视的出现,不再有飞行点可以检测了!

虽然 Professor Billingsley 是正确的,Visicode 和 Telesoftware 都已经被多次取代,但它们仍然是巧妙的工程技术如何将新功能融入现有系统的有趣例子。旧的模拟电视广播的一些缺点变成了有用的功能,而无需投入大量的处理能力和风险资本来解决问题。

Teletext 广播方式的一个很酷的副作用是,有时可以从家庭视频录像中恢复它,并由 enthusiasts 在线archived。理论上,Visicode 也是可以的,但需要有人有一个视频录像和一个老式电视来尝试一下。可悲的是,到目前为止,我还没有在网上找到任何东西让我觉得会是这种情况。

有关 Visicode 的更多信息,请参见 Internet Archive 提供的《Personal Computer World》 7 月 和 8 月 1985 年版。

注册 Newslttrs

计算机,Geekiness,偶尔的废话

订阅 邮件已发送!请查看您的收件箱以完成注册。 没有垃圾邮件。随时取消订阅。

阅读更多