Henry James:在美国找不到归属感

Henry James:在美国找不到归属感

在世纪之交,这位侨居海外的小说家几十年后首次访问美国。离开时,他感觉比以往任何时候都更加疏远自己的祖国。

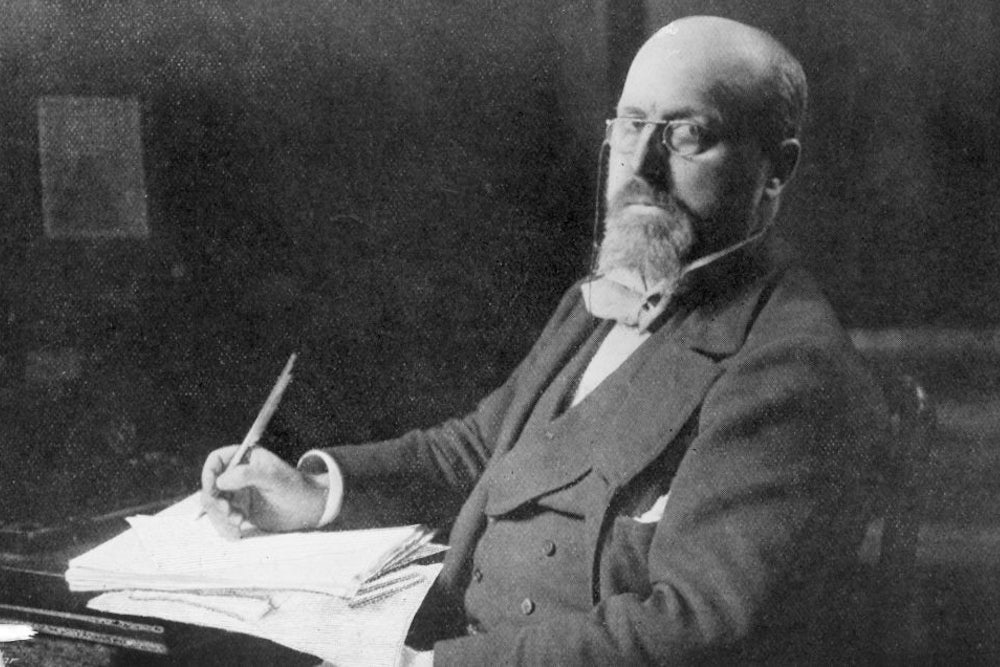

Hulton Archive/Getty Images

Henry James 在他的书房里

Hulton Archive/Getty Images

Henry James 在他的书房里

与 Thomas Wolfe 的观点相反,你实际上_可以_再次回家——但一旦你看到它发生了多大的变化,你可能想尽快离开。当 Henry James 在国外度过了他成年生活的大部分时间后,于 1904 年返回美国进行了为期 10 个月的旅行时,他沮丧地发现他曾经珍视的许多旧建筑和空间已经被摧毁了——例如他在波士顿和曼哈顿华盛顿广场的童年故居,或者 Copley Square “昏暗的演讲厅”,他的父亲(一位倾向于神智学的 Swedenborg 爱好者)曾经在那里演讲,与 Ralph Waldo Emerson 和废奴主义者 Wendell Phillips 等人一起。更糟糕的是:取而代之的是坚不可摧的纪念碑和摩天大楼,这些建筑物对 James 夜晚的漫步闲逛来说是不可攻克的;它们不再回响着他对青春消逝的记忆,而只是证明了美国的“钱权”。

美国已经变成了一个主要由陌生的新建筑和外国声音组成的国家。虽然 James 曾希望以崭新的视角重新发现他的祖国(就像年轻时他第一次发现自己对意大利、法国和伦敦的热爱一样),但他很快发现自己就像 Albert Brooks 一个世纪后那样“迷失在美国”。他在 1907 年出版的晚期、令人印象深刻且通常复杂难懂的旅行回忆录 The American Scene, 中写道:

它活力的标志恰恰在于它不相信自己:即使花费数百万美元,它也无法说服你它相信自己。它的使命似乎恰恰是,用它的黄金尽可能厚地镀上临时的东西,然后,带着一种新的耸肩,一种对它新发现的无法说服人的能力的精彩的犬儒主义的耸肩,放弃它的实际工作,无论多么过分,都只是作为最微不足道的权宜之计。这个受损的迷人之处的困难恰恰在于这种持续的无法说服人;永远无法说服,我的意思是,她对任何形式都是认真的,对任何事情都是认真的,除了那种永恒的、充满激情的金钱目的,它玩弄所有形式,它嘲笑和吞噬它们,尽管它可能会堆积它们的成本,以便暂时休息一下,筋疲力尽,沉浸在它们终结的幻觉中。

Henry James Comes Home: Rediscovering America in the Gilded Age

By Peter Brooks

Buy on Bookshop

New York Review Books, 248 pp., $18.95

Henry James Comes Home: Rediscovering America in the Gilded Age

By Peter Brooks

Buy on Bookshop

New York Review Books, 248 pp., $18.95

这种复杂的段落贯穿于 The American Scene,读者常常要花与 James 解开它一样多的时间来解开它。基本上,James 认为二十世纪初的美国喜欢“镀金”事物,只是为了让观察者相信它们值得镀金;但一旦这种幻觉消失或磨损,美国就会迅速转向兜售下一个幻觉。

James 所到之处,都看到金钱驱使人们远离他所喜爱的文化乐趣和美丽(剧院、图书馆和美术馆)。很难想到有哪位美国作家比他对资本主义肮脏的现实更厌恶,或者有哪位作家如此努力地通过做他所喜爱的更光明、更清洁的事情——创作书籍、故事、戏剧和散文——来赚钱。

Henry James Comes Home 是 Jamesian 学者 Peter Brooks 早期的、结构相似的书籍 Henry James Goes to Paris (2007) 的一个迟到的伴侣作品,该书描述了 James 年轻时与 Turgenev、Zola、Sand 和 Flaubert 的交往——在此期间,他学习或保存了那些“现代”小说技巧,这些技巧使法国小说家在十九世纪后半叶脱颖而出。在此过程中,Brooks 考察了这些技巧是如何被应用到 James 最伟大的小说中,例如 The Ambassadors 和 The Wings of the Dove。在这些作品中,Brooks 写道,“James 似乎回到了 1870 年代中期在巴黎学到的教训——Flaubert 的教训,以及更普遍的,他在发明现代主义的城市里学到的东西。这就像 James 在 1875-76 年拒绝的东西自那以后一直潜伏在他的体内,只是在 fin de si è cle 才开花结果。”

Brooks 的两部 James “迷你传记”都只涵盖了这位作家漫长而多产的生命中的几年,旨在揭示一位可能成为美国第一位真正“国际”作家的“国际”品质。Brooks 的第一本评论书 _The Novel of Worldliness:__Crebillon, Marivaux, Laclos, Stendhal _(1969) 研究了文学如何从一个跨越国家和大陆的文化世界发展而来并影响了它;它具有重要意义地出现于一个时期,当时许多所谓的“新批评家”(以及后来的 Brooks 在耶鲁大学的“解构主义”同事,如 De Man、Miller 和 Derrida)通常专注于个体故事、小说和诗歌的微观、非政治甚至非历史特征。与他的同时代人的潮流相反,Brooks 更喜欢阅读个体作者的终生,以及从未约束过他们的国界。对于 Brooks 来说,成为一个比自己国家更大的世界的一部分是我们最好的小说家的本质。

几十年来,无论是 Brooks 逆流而上,还是那些潮流迟迟才赶上他,他仍然是为数不多的能够用清晰、简洁甚至优美的句子和段落写作的文学评论家之一。他的书虽然充满了批判性的视角和观点,但并不会让读者感到厌倦。而且他通常和他所写的艺术家一样令人愉快。

众所周知,美国人不善于旅行,但 James 喜欢外国习俗和语言的不和谐,而且他的美国角色比彼此更快地接受了欧洲人的局限性。然而,在他最后一次穿越美国的漫长旅程中,从曼哈顿到旧金山,从缅因州到佐治亚州,让 James 失望的不是美国人,而是他们为自己创造的环境。事实上,最富有的美国人似乎与艺术和社会都隔绝了。在给 Edith Wharton 的一封信中,他将 Biltmore House(他在那里与 Vanderbilts 住了几天)描述为

一个巨大而精心制作的……纪念碑,纪念所有在那里不可能实现的社会可能性。实际上,这就像一个华丽的恶作剧——但毕竟是以你自己的名义,如果你必须孤独地生活在这些漫长的,大理石大厅中,并坐在交替的哥特式和帕拉迪奥式大教堂中,仿佛——现在只有温度在四处徘徊——带着那些拒绝的人的“遗憾”,在风中叹息……我觉得在像我这样谈论它时,我没有公正地评价这座房子作为一个(野蛮成就的)现象。但这真的会让我走得太远!只有作为一个居住的地方,并且在致命地强加的条件下,我才在它面前举起了双手——!

巨富的问题与贫困者的问题相似——他们都是未能融入、进入和维持在他们之前的那些共同的、举止得体的社会空间的人。一方面,有依第绪语剧院区,它们“令人发指”地用“酒神节,戴着巨大的帽子、羽毛和褶边”使纽约街道“令人难以形容”;另一方面,有 James 在 Newport 驶过的那些“白象”,他将它们描述为“巨大而空洞,以提醒有关人员注意愚蠢的被禁止程度,以及受辱的比例和谨慎的特别笨拙的复仇。这些新建的豪宅和“无法形容”的城市争吵都是美国“永远否定过去(如果有过去要否定的话)”的相应例子。相反,James 喜欢欧洲的是那些超越了过去并“文明化”了过去产生它们的暴力和动荡的美。

James 在一个庞大而喧闹的聪明家庭中长大。他的父亲 Henry Sr. 在(没有麻醉的情况下)极其痛苦的童年手术中失去了他的右腿,并利用他父亲的大笔遗产深入阅读各个学科,最终偏爱伟大的神智学家怪人 Swedenborg。他和妻子一起环游世界,为他的六个早熟的孩子寻找教育机会,并与私人导师一起游历了伦敦、瑞士、意大利和法国。这六个孩子都充满了智慧;Henry 很快就学会了更喜欢欧洲,认为欧洲是社会生活的实现。作为过去两个世纪最重要的鬼故事作家之一,他到处都能看到幽灵:它们漂浮在世世代代居住在同一房屋中的人们的生活中,直到他们的精神历史几乎与墙壁、房间和家具密不可分。

在学会了更喜欢长期耕耘的欧洲空间之后,James 对美国的原住民人口表示了真诚的关注;毕竟,在 James 看来,拥有世代相传的文化的土著身份最能丰富男人和女人的生活。在 The American Scene 中探索国会大厦时,他遇到“三个印第安勇士,被剥夺了森林和草原的勇士,但他们像以往一样摆脱了这座建筑迷宫。” 对于 James 来说,他们走在“国家无痕的街道上”,作为某种证明,证明这些街道试图掩盖的事实,并且作为

展示的标本,展示政府可以用那些它认为无能为力的人做什么。对于一个从小就饱读《皮袜子故事》的人来说,他们似乎就在那时那里,以一种闪光的方式投射出一个本身就很巨大的形象,但被缩短和简化了——将时间的血腥脚步简化为一个平稳的步伐。

对于一个土著人主要被描绘成不可救药的“野蛮人”或“高贵”和“消失”的时代来说,这种对被遗忘的过去的瞥见似乎很不寻常。然而,虽然 James 很少成为一位精明的政治作家,但 Brooks 认为,他在 The American Scene 中的隐喻性视野异常敏锐,不仅认识到种族的“消失”,而且还认识到用来掩盖他们并非悄无声息或在胁迫下消失的事实的“国家无痕的街道”。

正如 James 在 The American Scene 的早期所写的那样,“一个人至上的关系……是一个人与自己国家的关系。” James 前往美国不仅仅是为了看看他留下了什么;他去那里是为了看看他留在了那里的自己的哪些部分,以及是否值得找回任何这些破碎的碎片。答案似乎是一个非常坚定的_否_。

James 的观察可能读起来像一个不敏感的中产阶级男人的嘟囔,他不喜欢看到新邻居搬到街区。

Brooks 非常难得地愿意如此慷慨地解读一位来自另一个世纪的作家,这位作家并不总是符合我们现在的阅读方式。James 的观察可能读起来像一个不敏感的中产阶级男人的嘟囔,他不喜欢看到新邻居搬到街区。无论是参观 Ellis Island 并感受到“心中的寒意”,因为“他美国意识的圣洁”……必须与“不可思议的外国人”分享,还是在曼哈顿摩天大楼耸立的街道上漫步在陌生人群中,James 不断反思美国如何在持续的喧嚣中不再欣赏自己的美国特色:

那种完美的单调的共同性,那种拥挤的男性人群,以其稠密的群体移动——对于任何智力,任何感知来说,混乱都变成了混乱;一个物体和声音的混乱,其中缓解、超脱、尊严、意义完全消失并失去了所有权利。它似乎是浑浊的媒介,与所有其他元素和音符,所有堆积如山的工业战场的所有迹象,所有声音和寂静,同样是阴沉的、推动的、跋涉的寂静,都是普遍意志移动——为了移动、移动、移动,作为目的本身,一种不惜一切代价的食欲。

显然是势利眼;但正如 Brooks 所说,与其说是种族主义或民族主义,不如说是对陌生人和劳工们在商业的节拍下行进而不是其他任何东西的混乱流动感到失望。

在“The Jolly Corner”中,James 的最后一篇短篇小说和他最后一部完成的虚构作品,描述了从美国到欧洲再返回的心理情感之旅,他的中心主人公 Spencer Brydon 在国外生活了几十年后返回纽约市,以追赶他的两处旧房产,这两处房产位于市中心路口的相对角落——一个角落充满了童年时期非常“快乐”的记忆,而另一个角落则深深地卷入了一个金融世界,这个世界一直在为 Brydon 提供他离开那个世界所需的资金。他讨厌回到纽约,只能以大多数 James 角色所做的方式,通过无情的观察来让他的日子变得有意义。所以他出发了:“堆积差异,新奇,古怪,最重要的是庞大,或好或坏,这些都在他所看到的任何地方攻击他的视线。”

Brydon 对他以前的美国房产的探险使他发现或直觉到了他从未逃往欧洲可能成为的人的幽灵——一个已经变成“可怕的野兽”,一只手被残废,并且具有足以维持他在美国商业丛林中生存的“人格愤怒”的替代自我。换句话说,那种不再欣赏欧洲丰富、另类可能性,而只为“每年一百万”而活的人。

虽然 James 的旅行部分是为了拜访他的在世亲戚和朋友——尤其是他的兄弟 William 和他的家人——并拜访“无法形容的坟墓群”,那里埋葬着他的父亲、母亲和悲剧的妹妹 Alice 的遗骸(在她短暂的一生中,她遭受了如此多神秘的精神和身体疾病,以至于启发了兄弟 William 投身于心理治疗),但 James 根据一份图书合同制定了他的美国行程,并充分利用了他作为美国最“严肃”文学人物之一的声誉来获利。他安排了讲座和报纸采访来帮助支付他的费用;经常与著名而富有的朋友住在一起,例如 Henry Adams 和大法官 Oliver Wendell Holmes;并且曾经与 Teddy 和 Edith Roosevelt 在一张星光熠熠的餐桌上用餐。在许多方面,James 的巡回演出是作家充分利用每一次机会来“被捧为明星”的首批例子之一,并且有可能认为,以前或以后没有人做得更好。

结果是一本游记回忆录,记录了一位作家重访一个他既无法离开又无法容忍作为永久家园的国家时的喜悦和沮丧。他最终得出的结论是如此黑暗,以至于他的美国出版商将它们遗漏了(以及整个最后一章),即使它们仅在一周前已包含在英国版中。James 在最后一章中的想法与美国流行小说家所写的几乎任何东西一样愤怒和谴责:

你触摸到这片广阔孤独的土地——就像人们仍然感觉到的那样——只是为了在上面种植一些丑陋的东西,对此,你从不梦想着优雅的道歉或悔恨,然后你就以一种完全是你自己的犬儒主义吹嘘。你将我周围看到的广阔而高贵的健康,你将它们一个接一个地转化为粗俗、无效、丑陋和无耻;你这样离开了他们,以增加你仅仅破坏的无数方面的数量,增加了你散布的无数无法回答的问题,就像一些可怕的非自然母亲可能会将一群无父无母的婴儿留在门口或候车室。

然后,他指责美国提供了一个“假装的文明信息”,这个信息在其雇佣兵的核心中“只是创造欠款的巨大秘诀。” 这种美国为了迫使那些愚蠢到购买它们的人“欠债”而部署“自由”理想的景象——就像一个骗子出售一场除了骗子以外没有人能赢得的游戏一样——听起来很像我们今天忍受的美国。

如果 James 活得足够长,能够在计划中的第二卷 The Sense of the West 中描述他穿越加利福尼亚和太平洋西北部的西部之旅,他可能会为他的美国之旅带来一个更温和的结论。但他选择跳过那些已经记录的冒险经历,以便强调他的黑暗结论,所以也许他知道(正如他通常所做的那样)他正在做什么。毕竟,当 James 几周后回到他在 Sussex 心爱的 Lamb House、他经常一起用餐的同伴和他的狗时,他正在进行他最后一次真正的“回家”行为。因为最终,他的心真正安放的地方是在 Sussex,而不是美国。