一次量子跃迁产生 21 cm 波长的光

Starts With A Bang — 2025年4月24日

为什么 21 cm 是宇宙的“魔法长度”

光子可以存在于你所能想象的任何波长。但有一种特殊的量子跃迁恰好产生 21 cm 波长的光,这非常神奇。

这张星系 Messier 81 的地图,是利用甚大阵(Very Large Array)的数据构建的,它以 21 厘米的辐射描绘了这个旋臂星系中的恒星形成区域。氢的自旋反转跃迁,恰好发射 21 厘米波长的光,在许多方面都是整个宇宙中辐射最重要的长度。

(来源:NRAO/AUI/NSF)

要点总结:

- 在可观测宇宙中,大约有 10^80 个原子,其中大多数是简单的氢原子:每个原子只有一个质子和一个电子。

- 每次形成一个氢原子时,质子和电子的自旋方向有 50/50 的几率是对齐的,这比它们未对齐的状态能量略高。

- 从对齐状态到反向对齐状态的量子跃迁是最极端的跃迁之一,它产生波长恰好为 21 cm 的光:可以说是宇宙中最重要的长度。

在我们的宇宙中,量子跃迁是所有核、原子和分子现象背后的支配规则。与太阳系中的行星不同,行星只要拥有合适的速度,就可以在任何距离上稳定地绕太阳运行,而构成我们所知所有常规物质的质子、中子和电子,只能以一组特定的构型结合在一起。尽管这些可能性很多,但数量是有限的,因为支配电磁和核力的量子规则限制了原子核和绕其运行的电子的排列方式。

在整个宇宙中,最常见的原子是氢,它只有一个质子和一个电子。无论在哪里形成新的恒星,氢原子都会被电离,如果这些自由电子能够找到回到自由质子的路径,它们就会再次变为中性。尽管电子通常会级联下降到允许的能级到基态,但这通常只会产生一组特定的红外、可见光和紫外光。但更重要的是,氢中会发生一种特殊的跃迁,产生的光的尺寸大约与你的手的大小相当:波长为 21 厘米(约 8¼ 英寸)。即使作为一名物理学家,你也有充分的理由称其为我们宇宙的“魔法长度”,因为它有朝一日可能会解开隐藏在最深层宇宙角落里的最黑暗的秘密,那里的星光永远无法逃脱。

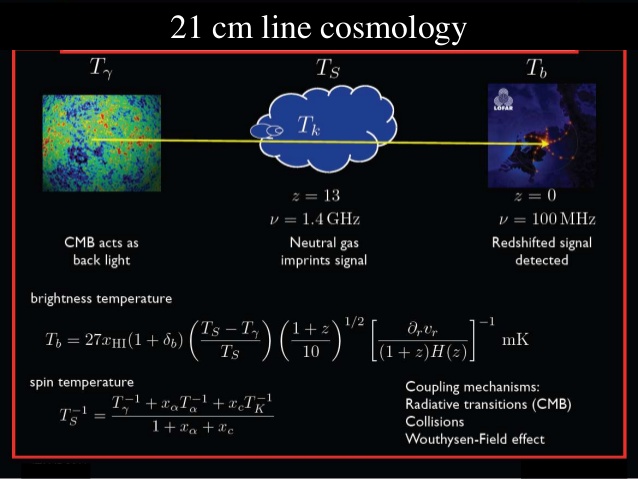

在宇宙微波背景辐射的照射下,中性气体云可以在特定波长和红移处在该辐射上留下信号。如果我们能够以足够高的灵敏度测量这种光,我们实际上可以希望有朝一日通过 21 cm 天文学的科学来绘制出宇宙中气体云的位置和密度。2018 年观测到的红移 15-20 处的亮度温度下降可能正是由于 21 cm 辐射的影响,尽管需要更好的仪器和更好的观测例子来证实这种声称的探测。

(来源: Gianni Bernardi, 通过他的 AIMS 演讲)

当涉及到宇宙中的光时,波长是你可以依靠来揭示光如何产生的唯一属性。尽管光以光子的形式到达我们这里——单个的量子,它们共同构成了我们所知的称为光的现象——但有两种非常不同的量子过程会产生围绕着我们的光:连续的和离散的。

连续过程有点像太阳的光球层发出的光。它是一个被加热到一定温度的黑暗物体,并根据该温度辐射出所有不同、连续波长的光:物理学家所知的黑体辐射。更准确地说,由于光球层的不同层处于不同的温度,太阳光谱就像一系列黑体加在一起:连续过程的混合物。

然而,离散过程不允许发射连续波长集合的光,而只能在极其特定的或离散的(并且是量化的)波长下发射光。一个很好的例子是存在于太阳极端外层中的中性原子所吸收的光。当来自光球层下层的黑体辐射照射到位于表面的那些中性原子时,少数光子将具有恰好可以被它们遇到的中性原子内的电子吸收的波长。当我们把阳光分解成其单独的波长时,存在于连续黑体辐射背景下的各种吸收线向我们揭示了这两种过程。

太阳的可见光光谱,它帮助我们不仅了解它的温度和电离,还了解存在的元素的丰度。长的粗线是氢和氦,但每条其他的线都来自重元素,这些重元素一定是在上一代恒星中创造的,而不是在热大爆炸中。

(来源: N.A.Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF)

每个单独的原子都主要由其原子核定义其属性,原子核由质子(决定其电荷)和中子(与质子结合决定其质量)组成。原子也有电子,电子在由它们的荷质比决定的距离上绕原子核运行,并且每个电子只能占据一组特定的能级。在隔离状态下,每个原子都将存在于基态:电子级联下降直到它们占据最低的允许能级的地方,仅受决定电子允许和不允许拥有的各种属性的量子规则的限制。

电子可以占据原子的基态——1s 轨道——直到它充满为止,它可以容纳两个电子。下一个能级由球形(2s)和垂直(2p)轨道组成,它们分别可以容纳两个和六个电子,总共八个。第三个能级可以容纳 18 个电子:3s(有两个)、3p(有六个)和 3d(有十个),并且该模式向上继续。通常,“向上”的跃迁发生在特定波长的光子被吸收时,而“向下”的跃迁可以自发发生,并导致发射与原子吸收光谱中存在的波长完全相同的光子。

氢原子中的电子跃迁以及由此产生的光子的波长,展示了结合能的影响以及量子物理学中电子和质子之间的关系。原子的玻尔模型提供了这些能级的粗略(或粗略,或总体)结构。氢最亮的原子跃迁是莱曼-阿尔法(n=2 到 n=1),但其第二亮的跃迁是可见的:巴尔末-阿尔法(n=3 到 n=2),它以 656 纳米的波长发射可见(红色)光。电子级联下降能级所损失的能量以光子的形式发射。

(来源: OrangeDog 和 Szdori/Wikimedia Commons)

这就是原子的基本结构,有时被称为“粗结构”。例如,当你从氢原子中的第三个能级跃迁到第二个能级时,你会产生一个颜色为红色的光子,波长恰好为 656.3 纳米:就在人眼的可见光范围内。

但是,如果你从以下情况进行跃迁,则发射的光子的确切、精确波长之间存在非常、非常细微的差异:

- 从第三个能级下降到 2s 或 2p 轨道,

- 自旋角动量和轨道角动量对齐的能级与它们反向对齐的能级相比,

- 或核自旋和电子自旋对齐的能级与反向对齐的能级相比。

量子力学中也有关于允许什么和禁止什么的规则,例如你可以将电子从 d 轨道跃迁到 s 轨道或 p 轨道,以及从 s 轨道跃迁到 p 轨道,但不能从 s 轨道跃迁到另一个 s 轨道。

在同一能级内不同类型的轨道跃迁之间产生的微小能量差异被称为原子的精细结构,它是由原子内每个粒子的自旋与电子绕原子核的轨道角动量之间的相互作用产生的。它会导致波长偏移小于 0.1%:与原子的粗略结构相比很小,但仍然可测量且意义重大。

铯 133 原子中 6S 轨道的原子跃迁,Delta_f1,是定义米、秒和光速的跃迁。基于运动以及任意两个位置之间的空间曲率属性,将发生该光观察到的频率的细微变化。自旋轨道相互作用,以及各种量子规则和外部磁场的应用,可能会导致这些能级中狭窄间隔内的其他分裂:精细结构和超精细结构的示例。

(来源: A. Fischer 等人,Journal of the Acoustical Society of America,2013)

然而,由于量子力学中发生的奇怪现象,有时甚至会发生“禁止”的跃迁。这些跃迁是由于量子隧穿现象引起的,其中量子态可以自发跃迁到另一个较低能量的量子态。当然,你可能无法直接从 s 轨道跃迁到另一个 s 轨道,但是如果你可以:

- 从 s 轨道跃迁到 p 轨道,然后返回到 s 轨道,

- 从 s 轨道跃迁到 d 轨道,然后返回到 s 轨道,

- 或者,更普遍地说,从 s 轨道跃迁到任何其他允许的状态,然后返回到 s 轨道,

那么可以发生该跃迁。关于量子隧穿唯一奇怪的事情是,你无需对中间状态进行“真实”跃迁。真实的跃迁需要能量,即使没有足够的能量,也可以在量子物理的规则下绕过中间状态。当跃迁几乎发生时(与真实跃迁相反),就会发生这种情况,因此你只会看到最终状态从初始状态出现:如果没有调用量子隧穿,这是被禁止的。

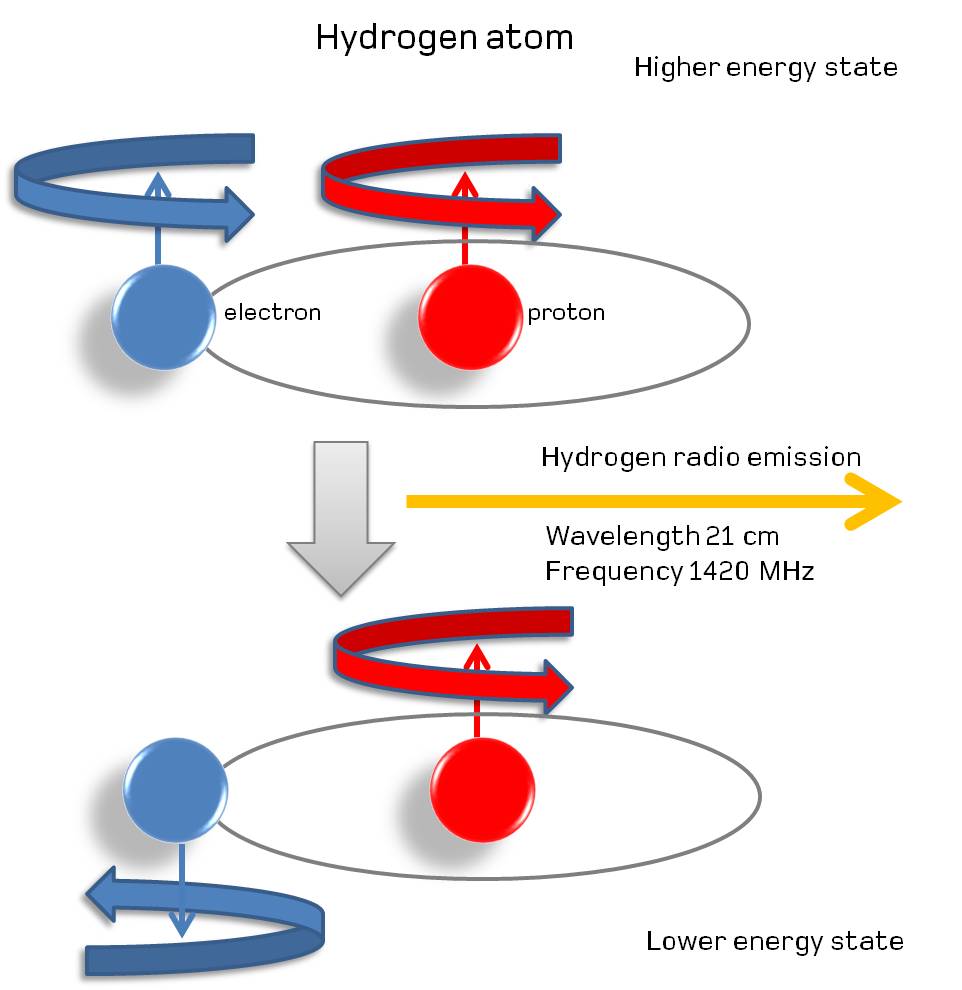

这使我们能够超越单纯的“粗结构”和“精细结构”,从而使我们能够探究所谓的超精细结构。超精细结构出现在原子核的自旋和绕它运行的一个电子以“对齐”状态开始的地方,其中自旋都沿同一方向,即使电子处于最低能量的基态 (1s),然后跃迁到反向对齐状态,其中自旋反转。

每当形成一个中性氢原子时,其中的电子将自发地退激,直到它处于原子的最低 (1s) 状态。电子和质子的自旋有 50/50 的几率对齐,因此一半的原子将能够量子隧穿到反向对齐状态,在此过程中发射 21 厘米(1420 MHz)的辐射。这应该使我们能够探测到比第一颗恒星存在时更远的中性氢团块。

(来源: SKA Organization)

这些跃迁中最著名的是发生在最简单的原子类型中:氢。仅用一个质子和一个电子,每次你形成一个中性氢原子,电子下降到基态(最低能量)时,中心质子和电子的自旋有 50% 的几率对齐,有 50% 的几率自旋反向对齐。

如果自旋是反向对齐的,那才是真正的最低能量状态;没有任何已知的跃迁可以通过任何已知的方式到达会导致能量发射的地方。但是,如果自旋对齐,则能量状态略高于反向对齐的情况。氢原子中的电子和质子都沿同一方向旋转,很可能通过量子隧穿跃迁到反向对齐状态。即使直接跃迁过程是被禁止的,隧穿也允许你直接从起点到终点,在此过程中发射光子。

由于其“禁止”的性质,这种跃迁需要很长时间才能发生:对于平均原子而言,大约需要 1000 万年。但是,氢原子轻微激发、对齐情况的这种长寿命有一个优点:发射的光子,波长为 21 厘米,频率为 1420 兆赫,在本质上是非常窄的。实际上,它是所有原子和核物理中已知的最窄、最精确的跃迁线!

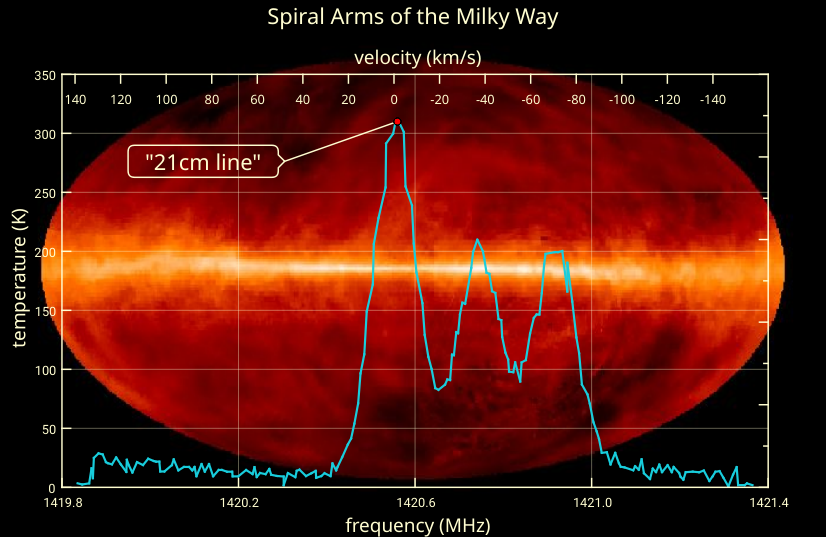

这张银河系的地图(红色部分)描绘了 21 厘米辐射中的中性氢。这张地图不是均匀的,而是追踪了最近的电离和原子形成,因为自旋对齐原子翻转的半衰期仅为约 1000 万年:在实验室中是很长的时间,但与我们星系约 130 多亿年的历史相比却很短。

(来源: J.Dickey/NASA SkyView)

如果要一直追溯到热大爆炸的早期阶段,在任何恒星形成之前,你会发现宇宙中高达 92% 的原子正是这种氢:其中含有一个质子和一个电子。(在所有恒星在大约 138 亿年后形成之后,目前,该数字降至仅约占所有原子的 90%。)一旦中性原子稳定形成——仅在大爆炸后几十万年——这些中性氢原子就会以 50/50 的几率形成自旋对齐与自旋反向对齐。那些形成反向对齐的原子将保持不变;那些形成自旋对齐的原子将进行这种自旋翻转跃迁,发射波长为 21 厘米的辐射。

尽管尚未完成,但这为我们提供了一种非常有启发性的方法来以前所未有的方式测量宇宙的早期阶段。如果我们能找到一团富含氢气的气体,即使是从未形成恒星的气体,我们也可以寻找这种自旋翻转信号——考虑到宇宙的膨胀以及光相应的红移——来测量宇宙中最早时代的原子。我们期望看到的唯一“加宽”该线的现象将来自热效应和动力学效应:来自非零温度以及发射那些 21 厘米信号的原子在引力作用下的运动。

如果发射辐射的粒子完全静止并且处于与绝对零度无法区分的温度,则任何发射线的宽度将仅由跃迁的速度决定。21 cm 氢线非常窄,但星系中物质的动能以及气体处于正的非零温度的热能,都会导致这些线观察到的宽度。

(来源: Swinburne University of Technology)

除了这些原始信号外,每当产生新的恒星时,就会出现 21 厘米的辐射。每次发生恒星形成的事件时,质量更大的新生恒星会产生大量的紫外线辐射:这种辐射具有足够的能量来电离氢原子。突然之间,曾经充满中性氢原子的空间现在充满了自由质子和自由电子。

但是,这些电子不会永远保持电离状态;如果它们所在的星际环境有足够的自由原子核(例如,质子),它们最终将被这些质子再次捕获。一旦质量最大的恒星消亡,将不再有足够的紫外线辐射来一遍又一遍地继续电离它们,然后这些电子将再次沉降到基态,在那里它们将有 50/50 的几率与原子核的自旋对齐或反向对齐。

同样,在约 1000 万年的时间尺度内,会产生相同的辐射——波长为 21 厘米。每次我们测量到位于特定空间区域的 21 厘米波长时,即使它被宇宙膨胀所红移,我们所看到的也是近期恒星形成的证据。无论恒星形成发生在何处,氢都会被电离,并且每当这些原子再次变为中性并退激时,这种特定波长的辐射就会持续数千万年。

当氢原子形成时,它具有相等的概率使电子和质子的自旋对齐和反向对齐。如果它们是反向对齐的,则不会发生进一步的跃迁,但是如果它们是对齐的,则它们可以量子隧穿到该较低的能量状态,从而在非常特定的时间尺度上发射非常特定波长(21 厘米)的光子,并且相当长的时间。该跃迁的精度已经测量到优于万亿分之一,并且在已知的数十年中没有变化。它是中性原子形成后宇宙中发射的第一个光:甚至在第一颗恒星形成之前,而且之后:每当形成新的恒星时,紫外线发射都会电离氢原子,从而在这些原子自发重新形成时再次产生该信号。

(来源: Tiltec/Wikimedia Commons)

如果我们有能力灵敏地绘制所有方向和空间中所有红移(即距离)的 21 厘米发射,我们就可以从字面上揭示整个宇宙的恒星形成历史,以及在大爆炸后首先形成氢原子的退激。通过足够灵敏的观测,我们可以回答以下问题:

- 太空中是否存在低于我们可观测阈值的黑暗空隙中的恒星,等待被它们退激的氢原子揭示?

- 在未观察到任何新恒星形成的星系中,恒星形成是否真正结束,或者是否存在正在诞生的低水平新恒星,等待通过氢原子的这种明显的信号被发现?

- 在第一批恒星形成之前,是否存在任何加热并导致氢电离的事件,并且是否存在超越我们最强大的红外天文台直接观测能力之外的恒星形成爆发?

通过精确测量所需波长的光——在 21.106114053 厘米处达到峰值,再加上宇宙膨胀产生的任何延长效应——我们可以揭示所有这些问题的答案等等。实际上,这是 LOFAR 的主要科学目标之一:低频阵列,它提出了一个有力的科学论据,即将该阵列的放大版本放置在月球背面的无线电屏蔽侧。

在月球背面建造一个非常大的射电天线,可能位于月球陨石坑中,或者建造一个射电望远镜阵列,可以实现对宇宙无与伦比的射电观测,包括附近和跨越宇宙时间的所有重要 21 厘米范围。绘制出过去约 10-20 百万年内中性氢在何处新形成的能力,将以前所未有的方式促进我们对宇宙历史的理解。

(来源: Saptarshi Bandyopadhyay)

当然,还有另一种可能性,它使我们在利用这个重要长度方面远远超出了天文学的范畴:在实验室中创建和测量足够多的自旋对齐氢原子,以受控的方式直接检测到这种自旋翻转跃迁。跃迁平均需要约 1000 万年才能“翻转”,这意味着我们需要大约 1 万亿 (10^15) 个准备好的原子,保持静止并冷却到低温,不仅可以测量发射线,还可以测量它的宽度。如果存在导致固有线变宽的现象,例如 原始引力波信号,那么这样一个实验将非常显著地能够揭示其存在和大小。

在整个宇宙中,只有少数已知的量子跃迁具有氢超精细自旋翻转跃迁固有的精度,这会导致发射波长为 21 厘米的辐射。如果我们想识别:

- 整个宇宙中正在进行和最近的恒星形成,

- 甚至在第一批恒星形成之前的第一批原子信号,

- 或者宇宙暴涨中残留的尚未检测到的引力波的强度,

那么很明显,21 厘米跃迁是我们所有宇宙中拥有的最重要的探测器。在许多方面,它是揭示自然界一些最伟大秘密的“魔法长度”,并且可以使我们比任何恒星或星系的观测结果都能更接近大爆炸。

本文最初发表于 2022 年 12 月。于 2025 年更新。

标签