Dead Reckoning:HMS _Wager_ 的航位推算与18世纪的冒险之旅

真他妈的有趣

HMS Wager,作者:Alan Bellows。

HMS Wager,作者:Alan Bellows。

HMS Wager,作者:Alan Bellows。

Dead Reckoning

长篇/播客:HMS Wager 及其不情愿船员在18世纪的冒险经历。作者:Alan Bellows • 非小说 • 2019年9月

© 2019 版权所有。未经版权持有者书面许可,不得分发或重新利用此作品。

Printed from https://www.damninteresting.com/dead-reckoning/

收听播客

本故事由同期第一人称叙述汇编而成。因此,引文包含一些古老的拼写、语法和措辞。

在地球极南纬度,太平洋和大西洋交汇处,南极洲和南美洲之间有一片多岩石的海域,被称为 Drake Passage(德雷克海峡)。在18世纪的水手中,这条走廊也被一个更可怕的绰号所熟知:水手们的墓地。在所谓的“探索时代”,Drake Passage 是大型欧洲船只绕行南美洲进入其西海岸最不切实际的航线。该通道向南延伸很远—几乎到达南极圈—以绕过位于该大陆最南端的 Cape Horn(合恩角)。明智的水手会避开这条走廊,除非在相对平静的夏季,但在1741年4月12日—深秋时节—英国皇家海军舰艇HMS Wager 在 Drake Passage 的正中心全速航行。

在 Wager 上,经验丰富的舰炮手 John Bulkeley 是值班军官,在一场猛烈的暴风雨中负责监督船只的航行。天空阴暗潮湿,狂风呼啸,大海波涛汹涌。当空气和海洋合谋将船只撞成碎片时,Wager 的木材吱吱作响,船帆拍打着。 Bulkeley 一生中见过很多暴风雨,但从未见过这样的暴风雨。一股海浪—他所见过的最大的一次—席卷了船只,并将 Wager 及其160名船员短暂地淹没在寒冷的海水中,将 Bulkeley 冲过四分之一甲板。

Wager 大约在一个月前进入 Drake Passage。她由其他七艘皇家海军舰艇陪同,所有这些舰艇都是一个秘密舰队的一部分,该舰队正在执行一项战时任务,前往南美洲西海岸的 Patagonia(巴塔哥尼亚)。在 Drake Passage 向西航行的主要危险是,风和水流非常强大、无情,并且朝着完全错误的方向移动。在这样的南纬地区,秋季气温寒冷,降水几乎是持续不断的。在帆船时代,即使对于一艘由勇敢的船员在平静季节驾驶的坚固船只来说,Drake Passage 也是一项危险的冒险—而 HMS Wager 完全不具备这些特征。

由于风暴中桅杆的损失,Wager 的速度和机动性受到影响。她的船长已经去世,代理船长卧床不起,许多人病入膏肓。 Wager 与舰队的其他船只失去了联系,远远落后了。而她船员的麻烦才刚刚开始。

太空中的 Cape Horn

太空中的 Cape Horn

Wager 与她最初的用途相去甚远。她最初于1734年为 East India Company(东印度公司)建造,用于在远东和英国之间运送香料、纺织品和其他异国商品,并由28门大炮防御。尽管“Wager”这个名字唤起了冒险和侠义的形象,但她的名字来源很普通—她以英国皇家海军海军部第一海务大臣 Admiral Sir Charles Wager(查尔斯·韦杰海军上将)的名字命名。1739年,同一海军购买了这艘轻度使用的货船,并将 Wager 改装为 His Majesty’s Ship Wager ,一艘补给和支援船只。她被置于 Captain Dandy Kidd(丹迪·基德船长)的指挥之下,这位拥有令人愉悦昵称的军官作为 Wager 船长的第一个任务将是支援 Commodore George Anson(乔治·安森准将)执行一项秘密任务,以 King George II(乔治二世国王)的名义袭击、骚扰和掠夺敌人。

有问题的敌人是 Spanish Empire(西班牙帝国)。两个半世纪前,Christopher Columbus(克里斯托弗·哥伦布)代表西班牙偶然发现了美洲,随后西班牙在所谓的“新世界”建立了稳固的据点。 Spanish Empire 掠夺了大量的白银、香料、糖和烟草,这种财富的流动引起了 British monarchy(英国王室)的嫉妒。西班牙严格限制其他国家在新世界的商业活动,但英国海盗经常在该地区走私商品和奴隶。作为回应, Spanish navy(西班牙海军)开始在这些水域巡逻,声称有权检查任何船只。

在1731年的一次此类检查中,一位名叫 Robert Jenkins(罗伯特·詹金斯)的英国商船船长抗议这种入侵,在随后的混战中,西班牙船长的刀不知何故将 Captain Jenkins 的左耳与他的身体分离。这种平民受伤在英国根本不值得一提—毕竟,走私是一项粗暴的生意。然而,八年后,当 Great Britain(大不列颠)寻求战争的借口时,英国政客对这种未经授权的截肢行为感到愤怒在政治上变得有利可图。传说 Captain Robert Jenkins 本人在议会听证会上举起了这只耳朵,以此作为对王室的严重侮辱的证据—尽管没有历史证据表明这种展示确实发生过。无论如何,这种愤怒被成功地捏造出来,由此产生的多年敌对行动被称为“The War of Jenkins’ Ear(詹金斯的耳朵战争)”。

Commodore Anson 的命令是夺取南美洲西海岸有利可图的西班牙财产。然而,由于严重缺乏人手,该任务被推迟了。海军部通过有争议的 press-gang(强征水手)制度招募了一些水手,在这种制度下,平民在死刑的威胁下被迫服兵役。为了填补剩余的空缺,海军部放弃了他们的“身体健全”的要求,并从“Corps of Invalids(伤残军人队)”中征募了500人,这是一批因年老、受伤或因其他原因而无法继续服兵役的退伍军人。这些人中有些人几乎无法在没有帮助的情况下站立,更不用说在摇晃的甲板上行走或处理索具了。在那些_能够_行走的人中,许多人在舰队甚至还没有起航之前,就直接走开了,远离了海军舰艇。

对于留下的人,Commodore Anson 后来写道:

George Anson,Sir Joshua Reynolds 绘

George Anson,Sir Joshua Reynolds 绘

很难想象比这些不幸的退伍军人的登船更令人感动的场景了。他们自己非常厌恶他们所从事的服务 […] 这样匆忙地从他们的休息中进入一项令人疲惫的工作,而他们的身体力量和精神活力都与这项工作不成比例,并且在那里,在没有看到敌人的面孔的情况下……他们很可能会无用地死去。

另一个担忧是 His Majesty’s ships(国王陛下舰艇)的总体状况。多年的忽视和腐败导致国王的海军维修不善,船桅腐烂,木工衰败。此外,许多船只是从民用来源随意改装而来,例如 Wager 本身。这种混合搭配的舰队意味着船只没有可互换的部件,因此无法携带足够的备件以供海上维修。

即便如此,Commodore Anson 渴望开始行动。他知道从英国到 Drake Passage 的航程大约需要五个月,并且他知道 Cape Horn 的气候提供了一个短暂的夏季窗口—11月到1月—在那里通过仅仅是非常危险,而不是自杀。但由于海军部难以获得水手、海军陆战队员和补给品,他被官僚主义耽搁了。为了有希望毫发无损地到达 South Sea(南海),Anson 知道他的舰队_必须_在6月底—最迟在7月初—离开英国。

舰队于9月下旬起航。

• • •

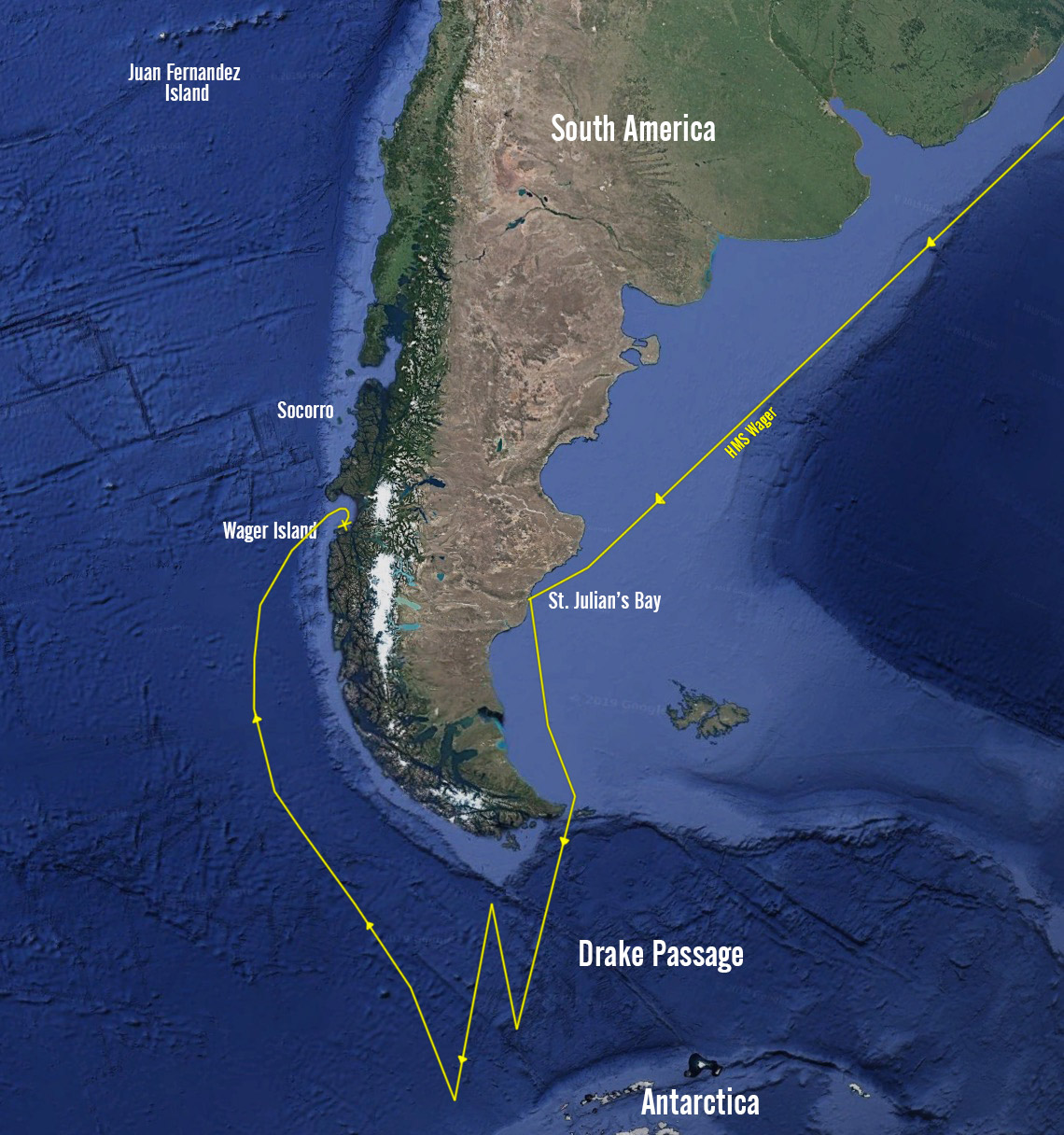

到了2月,当秋季开始在南半球安定下来时,Commodore Anson 的秘密舰队停泊在 St. Julian’s Bay(圣朱利安湾),这是现代阿根廷的一个天然港口。这是海运船只在进入 Straits le Maire(勒梅尔海峡)—通往可怕的 Drake Passage 的门户—之前进行维修和补给的最后一站。

风暴袭击的 Atlantic(大西洋)航行已经摧毁了舰队的船只,船上的木匠们在日渐减少的白天里都在修理桅杆和索具。舰队的大约1,800人中有许多人也处于类似的失修状态—抱怨虚弱、疲惫、四肢酸痛、牙齿脱落、皮肤自发性出血,以及偶尔的死亡。这些都是维生素C缺乏症的明显症状,更常见的名称是 scurvy(坏血病)。事实证明,人类是地球上为数不多的无法合成维生素C的物种之一;但当时皇家海军并不知道这种生物学缺陷,他们也没有发现柑橘类水果对抗坏血病的力量,这最终使英国水手赢得了“limeys(酸橙佬)”的绰号。死者包括 Wager 的 Captain Dandy Kidd。根据一些关于他死亡的描述,Captain Kidd 在他生命的最后几天说出了一条不祥的预言,即舰队注定要“贫困、害虫、饥荒、死亡和毁灭”;但这很可能是一种后来的润色,以达到戏剧性的效果—追溯性的预示。在一些军官改组之后,单桅帆船 Tryal 的 Lieutenant David Cheap(大卫·奇普中尉)晋升为 Wager 的代理船长。

根据来自 St. Julian’s Bay 岸上当局的报告,五艘装备精良的西班牙战舰在 Anson 到达前几周驶过,驶往 Drake Passage。 Commodore Anson 渴望在 Cape Horn 周围超越他的敌人,以便获得战术主动权。为此,在1741年2月27日,舰队起锚驶往 Straits le Maire。 Anson 命令所有船只绕过 Cape Horn—不管风暴和坏血病—并在南美洲西部的 Nuestra Señora de Socorro 岛附近集合。

当舰队离开 St. Julian’s Bay 时,阳光明媚,风向有利。这似乎是航行的美好一天。 Commodore Anson 后来写道:

我们通过了那些难忘的 Streights,不知道当时即将发生的、即将降临在我们身上的可怕灾难;不知道时间临近了,舰队将会分离,永远无法再次联合,而我们通过的这一天是我们大多数人能够享受的最后一个快乐的一天。

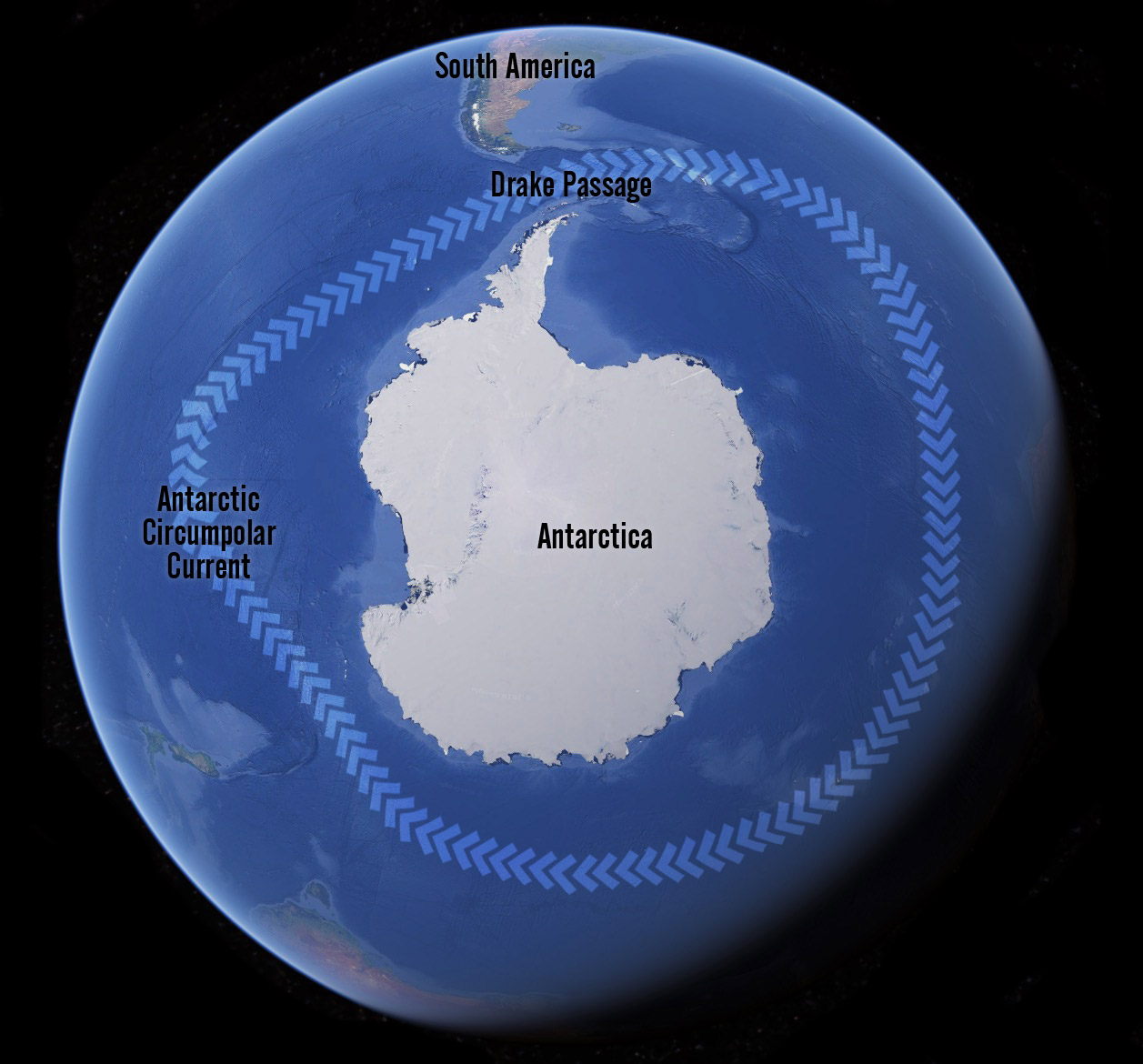

Antarctic Circumpolar Current(南极环极流)

Antarctic Circumpolar Current(南极环极流)

Commodore Anson 的舰队于1741年3月7日进入 Drake Passage,向西航行。 Drake Passage 的纬度—大约南纬60度—不包含任何陆地,留下了一条环绕地球的连续的海洋和大气带。地球的自转将这条空气和水带拖入一个不间断的由西向东的环路,这种现象被称为 Antarctic Circumpolar Current。 Drake Passage 将水流限制在一个相对狭窄的空间内,加剧了波浪,就像河流上的急流一样。在那里向西航行意味着逆流和逆风航行,这需要 tacking (抢风航行),这是一种通过设置几乎垂直于逆风的航线,但在所需方向上略有倾斜来缓慢前进的方法。通过周期性的转弯,船只可以逐渐以之字形逆风前进,就像使用折返路线攀登陡峭的山坡一样。

舰队开始了向南的之字形航行,但浅滩使向北的拐弯太危险了。因此,船员们保持了西南偏南的航向,在向南推进的同时向西缓慢移动,驶入越来越寒冷的 Antarctic 水域。他们最终需要转向北方—当时的欧洲人尚未发现 Antarctica(南极洲),但他们知道,在这个纬度航行太远向南意味着会遇到多岩石的浅滩、冰山和致命的寒冷。由于需要极端的抢风航行,Anson 预计他的舰队将花费大约七周的时间才能绕过 Cape Horn。

在强降水和湍急的海面上,舰队的船只散开了,彼此只能断断续续地看到。巨大的寒冷波浪淹没了船只的甲板。船体发出呻吟声和起伏声,船员们也一样。突然的颠簸使水手们滑动和翻滚,其中一些人掉入海中,没有获救的希望。军官们尽可能地使用一种名为 octant(八分仪)的天文仪器—sextant(六分仪)的前身—来估计他们的位置,但在如此极端的纬度进行精确计算需要清晰地看到天体、一个稳定的平台和一个比当时存在的任何计时器都更精确的计时器。因此,这些人被迫主要依靠 dead reckoning (航位推算),这是一种基于速度、经过时间和先前估计的位置来估计自己位置的过程。这种不精确的方法导致了复合误差,并降低了位置数据的可靠性。

在 Wager 上,在忍受了数周的糟糕天气之后,军官们决定是时候进行转弯了。他们将航向改为向北的长长的拐弯。在向北航行了很短的时间后,他们听到了远处传来炮火声—这是舰队中另一艘船发出的警告,表明致命的岩石已经在北方被发现。显然,舰队只行驶了大约一半的路程。沮丧的 Wager 船员再次转向,并恢复了向南的航程。随着冬季和 Antarctic Circle(南极圈)越来越近,严寒开始侵袭。这艘改装的货船缺乏逆风航行的适当索具,当该船的辅助桅杆之一弯曲时,情况变得更糟。只有一小部分人身体足够好,可以操作结冰的索具,勉强维持了西南偏南的轨迹。 Captain Cheap 本人因细菌或坏血病而卧床不起。舰队的其他成员并不知道,他们的补给船已经危险地落后了。

1741年5月1日,在离开 St. Julian’s Bay 两个多月后,Wager 的军官们再次估计他们已经取得了足够的西向进展。在 Antarctic Circle 以北几度,他们将航向改为西北偏北。舰炮手 John Bulkeley—在船员中被认为是船上最能干的海员—评估了 Wager 在向北跌跌撞撞地前进时的状况。尽管 Wager 受损严重,但 Bulkeley 不确定他们是否可以与 Commodore Anson 在 Socorro 岛上预先安排的地点集合。此外,船上的食物和淡水储备令人担忧地减少。 Bulkeley 向 Captain Cheap 提出了一个替代计划:Juan Fernandez 岛。 Juan Fernandez 更安全,更容易到达,在那里船员可以在 Socorro 寻找舰队之前进行维修和补给。 Cheap 不同意,他命令他困惑的船员保持在 Socorro 的大致方向上的航线。为了阻止食物供应的耗尽,船长实行了配给。为了阻止饥饿、患有坏血病的船员采取叛变行动,船长命令他的军官携带手枪。

Geoff Hunt PPRSMA 的 HMS Wager Rounding the Horn (帆布和纸上的限量版印刷品)

Geoff Hunt PPRSMA 的 HMS Wager Rounding the Horn (帆布和纸上的限量版印刷品)

在 Wager 向西北方向转弯十三天后,在黎明时分,当船只沿着 South America 的西海岸航行时,船上的木匠 John Cummins 认为他瞥见了西面意外的东西:陆地。但是能见度很差,光线仍然昏暗,他的同事 Lieutenant Baynes 向他保证,他们在这 Cape Horn 一侧第一次看到陆地将是在东面—在西面,数千英里内什么都没有,只有空旷的海洋。然而,当天晚些时候,舰炮手 Bulkeley 也发现了一条多岩石的海岸线,正如 Carpenter Cummins 所声称的那样,它在西面。 Wager 正朝它驶去。显然,在夜间,这艘船漂流到了 South America 西海岸一个大型、未知的海湾中。为数不多的身体健全的人之一将方向盘用力转向右舷,其他人则在整个下午和晚上都在与受损的索具作斗争,在强风中工作以重新调整船帆的方向。 Wager 开始断断续续地扭转远离岩石。 Captain Cheap 已经从早期的疾病中康复,但在匆忙和喧嚣中,甲板倾斜,船长失去了立足点,重重地摔在梯子的横档上,导致肩膀脱臼。

这项工作一直持续到日落之后。浓密的云层覆盖了天空,并扼杀了月亮,使隐约可见的海岸线无法被看到。人们改变了 Wager 的航向,但无法知道他们是否转得足够远。阵风搅动了海洋,并将 Wager 推过寒冷的黑暗。倾盆大雨倾泻在甲板上。这艘满载患病应征入伍者的船只盲目地在扭曲的海面上蹒跚而行。

大约在凌晨4:30,一声巨大的撞击声震撼了 Wager 疲惫的骨骼。她被一块岩石卡住了。这种情况只持续了一会儿,然后一个滚动的海浪将她再次刮走。 Captain Cheap 命令 Lieutenant Baynes 抛锚,但在他遵守命令之前,Wager 的船体受到了另一次撞击,这一次比之前的撞击要猛烈得多。货舱中堆放的重物移动并倒塌,在船体上撞出洞。海水从海中涌入。船体和船员都发出了抗议声。 Wager 漂流和颠簸,她的舵坏了。最后,随着一阵颤抖,船只嘎然而止,楔入两块多岩石的突出物之间的缝隙中。

Midshipman(海军准尉)John Byron 写道:

现在每个能动的人都立即登上后甲板;甚至许多以前两个多月没有在甲板上露面的人也在这件事上警觉起来:几个处在坏血病晚期的可怜虫,无法从吊床上出来,立即被淹死了。

一旦明确他们的船被牢牢卡住并进水,Captain Cheap 命令砍倒剩余的桅杆,以免风将船只撕成碎片。除了熬过这一夜之外,别无他法。

天亮时,当岩石海岸可见时,Cheap 命令 Master’s Mate(大副)John Snow 登陆侦察,并立即返回。 His Majesty’s Shipwreck Wager 完全无法移动,但她配备了四艘较小的船只,用于船只与岸边之间的各种作业:用于在浅水中航行的平底驳船、用于小团体的单桅纵帆船和快艇,以及用于更大规模的离船任务的长艇。 Snow 带着一小群可怜的幸存者乘坐驳船出发,但在一个小时后,他显然决定留在岸上,这让其余船员非常恼火。 Cheap 命令 Lieutenant Baynes 乘坐快艇追赶他,取回驳船,并亲自返回进行评估。 Baynes 尽职地离开了,但他和驳船都没有返回—相反,中尉派了另一名船员乘坐快艇返回,带来了关于陆地状况的模糊的好消息。尽管 Cheap 受伤了,并且对违抗命令感到愤怒,但其他军官说服他亲自上岸,所有能挤进可用登陆艇的船员也跟着上岸。那些无法挤进去的人需要在这艘残骸上多待一段时间。

上岸后,幸存者发现了岩石、沼泽、零星的灌木丛,仅此而已。但他们确实发现了一个文明的迹象:一个小的人造小屋,这是可观测的宇宙中唯一有效的避难所。在第一个阴沉的日子里,Captain Cheap 声称这间小屋归他所有,而大多数其他幸存者则寻找木材,生起一个巨大的篝火,找到一些野生芹菜作为晚餐,并挤在几棵足够大的树下以提供一点庇护。到了早上,已有三人因暴露而死亡。

“在 Mount Misery 附近的 Wager Island 上,战舰 Wager 号的损失”

“在 Mount Misery 附近的 Wager Island 上,战舰 Wager 号的损失”

在接下来的几天里,军官们组织从 Wager 的残骸中找回更多物资和幸存者。一些被留在后面的水手,在找到并挪用了船上的酒窖后,决定无限期地留在残骸上。从他们的压抑中解放出来,他们认为他们不再有义务听从 Captain Cheap 的命令。毕竟,Wager 的损失意味着他们的工资将被暂停。在狂风中,这些脾气暴躁的顽固分子掠夺了指挥人员的船舱,手持武器出现,身上披着军官们特殊场合穿的蕾丝和华丽服饰。在岸上,一位名叫 Campbell 的海军准尉奉命返回残骸进行补给,他后来在日记中写道:

因此我去了,但发现他们都处于无法想象的混乱之中,除非是亲眼目睹的人。有些人唱着赞美诗,另一些人在打架,另一些人在咒骂,还有一些人醉醺醺地躺在甲板上。

海洋加剧了它的起伏,以至于 Wager 在岩石上的嘎嘎作响的残骸似乎即将解体。岸上的军官注意到,残骸上为数不多的幸存者之一—Boatswain(水手长)John King—正在发出求救信号。然而,海面太汹涌了,任何小型船只都无法穿过水面,因此 King 必须等待。当 King 意识到没有人立即赶来时,愤怒的水手长将 Wager 的一门大炮对准岸边并发射了。一枚飞过的炮弹呼啸着划破了船长小屋上方的空气。 King 第二次发射,再次险些击中船长的住所。

一旦天气允许救援,当 King 最终踏上陆地,身上穿着一件湿漉漉的军官蕾丝套装时,Captain Cheap 在场迎接他。船长用手杖击打 King,并诅咒这名不服从命令的水手长为“恶棍和坏蛋”。在其他船员警惕的注视下,King 俯卧在沙滩上。King 看到船长的另一只手里拿着一把上了膛的手枪,他拉开了他那件俗艳衬衫的领子,露出了胸膛,等待着不可避免的命运。“你该被枪毙,”船长说。但他并没有这么做。

最终,一百四十名幸存者成功上岸。由于急需物资,每当天气允许时,人们就会划船到残骸处,在军官的密切注视下捡拾 Wager 的骨头。水手们在几乎完全淹没的船体上凿洞,以便淹没无法进入的空间。这冲出了成桶的物资,以及大量浮肿的尸体。 Captain Cheap 命令将所有回收的物资储存在他小屋旁边的帐篷里,以便严格配给。帐篷很快堆满了装有饼干、牛肉、猪肉、豌豆、燕麦片、面粉、白兰地、葡萄酒和朗姆酒的桶—以及黑火药和弹药。船长实行了严格的、微薄的配给,并要求海军陆战队的 Lieutenant Hamilton 在帐篷外张贴哨兵,以阻止盗窃。海军陆战队员不直接受船长的指挥—Lieutenant Hamilton 向海军陆战队的 Captain Pemberton 报告—但军方的陆地和海上部门应该互相合作。

HMS Wager 的大致路线

HMS Wager 的大致路线

随着冬季的到来,一个下垂的手工帐篷营地逐渐在船长的小屋周围展开,从持续不断的雨雪中提供了一点喘息的机会。一些相对健康的人探索了营地周围的区域,确定命运已将 Wager 的船员安置在 South America 西海岸附近的一个小型、无人居住的沼泽岛屿上。由于恶劣的条件,动植物稀少。人们称其为“Wager Island”。他们将营地北面的山丘命名为“Mount Misery”。幸存者咀嚼着野生芹菜,并吃了从岩石上剥下的小软体动物。关于连续几天收集贝类,海军准尉 Byron 写道:

…对于那些有感觉的人来说,这种在岸边翻找的行为现在变得非常令人厌烦,因为我们溺水人员的尸体被扔在岩石中,其中一些是可怕的景象。[…] 一个男孩,当找不到其他食物时,捡起了一个溺水者的肝脏(尸体被海水冲击岩石的力量撕成碎片),好不容易才阻止他吃掉它。

许多早上,人们醒来发现他们中的一些人已经死了。幸存者射杀并吞食了以死人为食的乌鸦。有些人只是失踪了,大概是为了制作木筏并划向大陆。酒精相对充足,因此酗酒很常见。经常发生从储藏帐篷中盗窃食物和酒的行为,因为警卫太疲惫、饥饿且容易被贿赂,无法起到有效的威慑作用。就在他们失去船只一周后,在如此黯淡的境地下,这些被遗弃的英国人第一次与当地人接触。

这些土著人—英国人称他们为“印第安人”和“野蛮人”—出现在远处的三艘独木舟中。尽管天气寒冷,但他们穿着很少的衣服,Byron 将他们的服装描述为“除了腰间的一小块动物皮外,肩膀上还披着一些用羽毛编织的东西。” 这些当地人身材相对矮小,长着黑色的长发、橄榄色的皮肤和惊人的肌肉张力。起初,当地人在看到这些高大的、苍白的、骨瘦如柴的外星人时感到害怕,但欧洲人通过提供他们不熟悉的技术奇迹(例如成捆的精美布料、衣物)以及—最奇怪的—一面“镜子”来激发他们的好奇心。

海军准尉 Byron 写道:

我们花了一些时间才说服他们放下恐惧并接近我们;最终,我们通过向他们表示友好的迹象以及展示一些他们接受的成捆商品来诱使他们这样做,并让他们被带到船长那里,船长也向他们赠送了一些礼物。他们对其中的新奇事物感到非常惊讶;但主要是当他们看到镜子时,观察者无法想象它代表的是他们自己的脸,而是它背后其他人的脸,因此他绕到镜子后面去寻找它。

通过手势进行交流,当地人同意交易一些食物—一小堆软体动物。他们过了一段时间后返回,提供了三只绵羊,英国人急切地接受了这些绵羊作为未来的食物。当地人还提供了两只狗,英国人立即将其烤熟并吃掉。一群群土著人不时地留在岛上,最终建立了一个小型的定居点,他们自己的海豹皮小屋里住着数十名男女老少。男人打猎,而女人则进行长时间的潜水,到海中寻找“海鸡蛋”(可能是海胆)。但是这些家庭并没有待很长时间—遇难者已经几个月没有见过女人了,并且根据由此产生的不受欢迎的关注,当地人选择在英国水手成为问题之前撤离。

天气质量继续恶化。大约还有100人幸存。海军准尉 Byron 写了一个绝望的事件:

我建造了一个小屋,大小刚好够我和一只我在树林里找到的可怜的印度狗住,这只狗可以通过在退潮时沿着岸边找到帽贝来自己觅食。这个生物变得非常喜欢我和忠诚,以至于它不允许任何人靠近小屋而不咬他们。[…] 有一天,当我和我的印度狗在家中的小屋里时,一群人来到我家门口告诉我,他们的需求是如此之大,以至于他们必须吃掉这个生物或饿死。尽管他们的理由很紧迫,但我还是忍不住用一些论据试图说服他们不要杀死他,因为他忠诚的服务和喜爱应该得到我的回报。但他们没有权衡任何论据,而是强行带走了他并杀死了他;因此,我认为我至少和其他人一样有权分享,我和他们坐在一起分享了他们的食物。三周后,我很高兴地吃掉了他的爪子和皮,当我想起他们杀死他的地方时,我发现这些爪子和皮被扔在一边并腐烂了。

David Cheap,Sir Joshua Reynolds 绘

David Cheap,Sir Joshua Reynolds 绘

在长期的饥饿和酗酒中,在没有迫在眉睫的解救证据或行动计划的情况下,关于逃兵和叛变的传言偶尔会升级为行动。除了个人逃兵外,十名水手选择团结起来并独自行动。他们不满足于仅仅消失,而是悄悄地将半桶爆炸性的黑火药放在船长小屋的外面。当 Cheap 不知情地坐在里面时,他们倒出一条火药线到桶里充当引线。然而,在他们点燃火药之前,他们中的一个人失去了勇气,这十个人在没有使用暴力的情况下逃离了。

几天后,在1741年6月10日的一场大雨中,Captain Cheap 正在他的小屋里与海军陆战队的 Lieutenant Hamilton 交谈,这时他们听到外面传来一声枪响,以及呼喊的声音。 Lieutenant Hamilton 冲出去喊道:“叛变!”

船长带着上了膛的手枪走出寒冷的大雨。“恶棍在哪里?”他喊道,随即他发现一位名叫 Cozens 的海军准尉蹒跚地走向他,正如一位旁观者所说的那样,“一张完全愤怒的面孔和姿态”。 Captain Cheap 很了解海军准尉 Cozens—自从船员被困在 Wager Island 上的日子以来,Cozens 先生已经多次受到纪律处分:因为醉酒、辱骂性语言、与船上外科医生的拳脚相向,以及暗示叛变。船长一言不发,举起手枪,Captain Cheap 直接对着海军准尉 Cozens 的脸开枪。

Cozens 倒在地上,脸上露出震惊和困惑的表情,鲜血从他右眼下方的伤口中喷涌而出。一旦一些旁观者恢复了理智,几个人扶起他并将他送到病房帐篷,而另一些人则在彼此之间窃窃私语。 Captain Cheap 回到里面。 Lieutenant Hamilton 召集海军军官到船长的小屋,在那里船长手持手枪迎接他们。

“先生,”海军准尉 Byron 对船长说,“您看到我们已经解除了武装。”

船长庄严地放下手枪。“我看到了,我只是派人来让你们都知道我仍然是你们的指挥官,”他说。“所以让每个人都回到自己的帐篷里。”军官们照办了。

与此同时,在得知 Cozens 受伤后,外科医生以他最近与海军准尉的拳脚相向为由,拒绝治疗伤口。外科医生的助手独自处理了伤口并取出了子弹,没有出现并发症。看来 Cozens 会留下疤痕,但他会活下来。一些船员请求允许将 Cozens 从露天病房帐篷—这只是一块湿画布拉在一些灌木丛上—搬到船员帐篷里进行康复。“不,”Captain Cheap 回应说,“这个恶棍不会得到满足。”

目击者的证词后来表明,Cozens 海军准尉并没有开枪导致 Cheap 和 Hamilton 怀疑起义正在进行。相反,这一枪来自船上事务长 Thomas Harvey 的手枪,他在就配给物资的处理问题与 Cozens 发生愤怒的对抗后向 Cozens 开枪。Cozens 先生之所以幸免于难,仅仅是因为船上的 Cooper(木桶匠)John Young 在 Harvey 开枪前挡开了 Harvey 的手枪。 Cozens 的罪名是寒冷、饥饿、几乎被谋杀,而且很可能喝醉了—但他所做的一切都不构成叛变。尽管如此,根据船长的命令,他连续几天躺在病房帐篷冰冷的地板上。在那里忍受了两个星期后,海军准尉 Cozens 去世了。

船上的 Cooper John Young 写道:

他的船友以当时情况所允许的所有体面礼仪埋葬了他。葬礼上没有流泪,因为眼泪很少从水手的眼中滴落,但一些充满怨恨的言论从充满毒液的舌头上掉落下来,葬礼以大量的丑闻来庆祝。据说,除了其他类似的事情外,尽管死者是一个自负的忙碌的家伙,并且总是插手,但这并不是杀死他的充分理由;自从他们上岸以来,他从未在任何场合出现过武器;并且仅仅凭猜测就朝一个人的头部开枪,而没有任何调查或法律程序,这比误杀还要糟糕……

“在 Patagonia 海岸的一个荒凉岛屿上,Wager 号的指挥官 Cap. Cheap 枪击了他的海军准尉 Cozens 先生,船员们在船只失事后建造帐篷的场景”

“在 Patagonia 海岸的一个荒凉岛屿上,Wager 号的指挥官 Cap. Cheap 枪击了他的海军准尉 Cozens 先生,船员们在船只失事后建造帐篷的场景”

与此同时,对 Wager 的救援工作已经提取出一种新的宝藏:长艇。它足够大,以至于人们不得不部分拆卸 Wager 的舷墙才能到达它。长艇是该船一系列辅助船只中容量最大的,是一艘大约37英尺(11.3米)长的敞篷船只。然而,长艇只适合中等距离的短途旅行,Carpenter John Cummins 已经设计了一个计划,将长艇扩展和升级为一艘 schooner(纵帆船),这是一艘更适合在公海上航行的双桅帆船。他已经设法从残骸中找回了他的大部分工具,并且可以从 Wager 中寻找