Hegel 2.0:三元计算的虚构历史 (2018)

Leif Weatherby

I. 辩证计算机与冷战形而上学

Warren McCulloch 不想去莫斯科。这份邀请出现在 1960 年代初期,那是冷战期间美苏两国首次进行科学交流的浪潮中。McCulloch 与 Norbert Wiener 和 Gregory Bateson 一起创立了控制论。控制论融合了信息论、计算机设计和生理学研究,实验和推测各占一半,它曾短暂地让全球科学界和美国的流行文化为之倾倒。[1]

McCulloch 本人对“自动机理论”做出了贡献,他发明了各种小装置和公式,其中一些——比如 Ross Ashby 的“稳态器”或 Claude Shannon 的迷宫寻路“老鼠”——在会议上四处展示,有些则仅仅用深奥的数学公式表达,却又大胆地应用于动物、机器和认知领域。McCulloch 发明了一种叫做“神经网”的正式自动机。这些网络由理论上的突触——开/关开关,二进制神经元——组成,可以编码布尔逻辑。它们直接影响了 John von Neumann——他也参与了早期的控制论运动——在现代计算机体系结构的设计中。它们也是目前所谓的“机器学习”爆炸式发展的基础,在这种机器学习中,网络暴露在大量数据中,并“学习”识别模式——通常是人类自己无法看到的模式。[2] 随着主要的平台公司大量投资于这一领域,并支付职业运动员级别的薪水,计算机和算法将朝着数字未知的方向迈出新的步伐。硬件和学习——全球基础设施的新核心——越来越依赖于 McCulloch 的遗产。

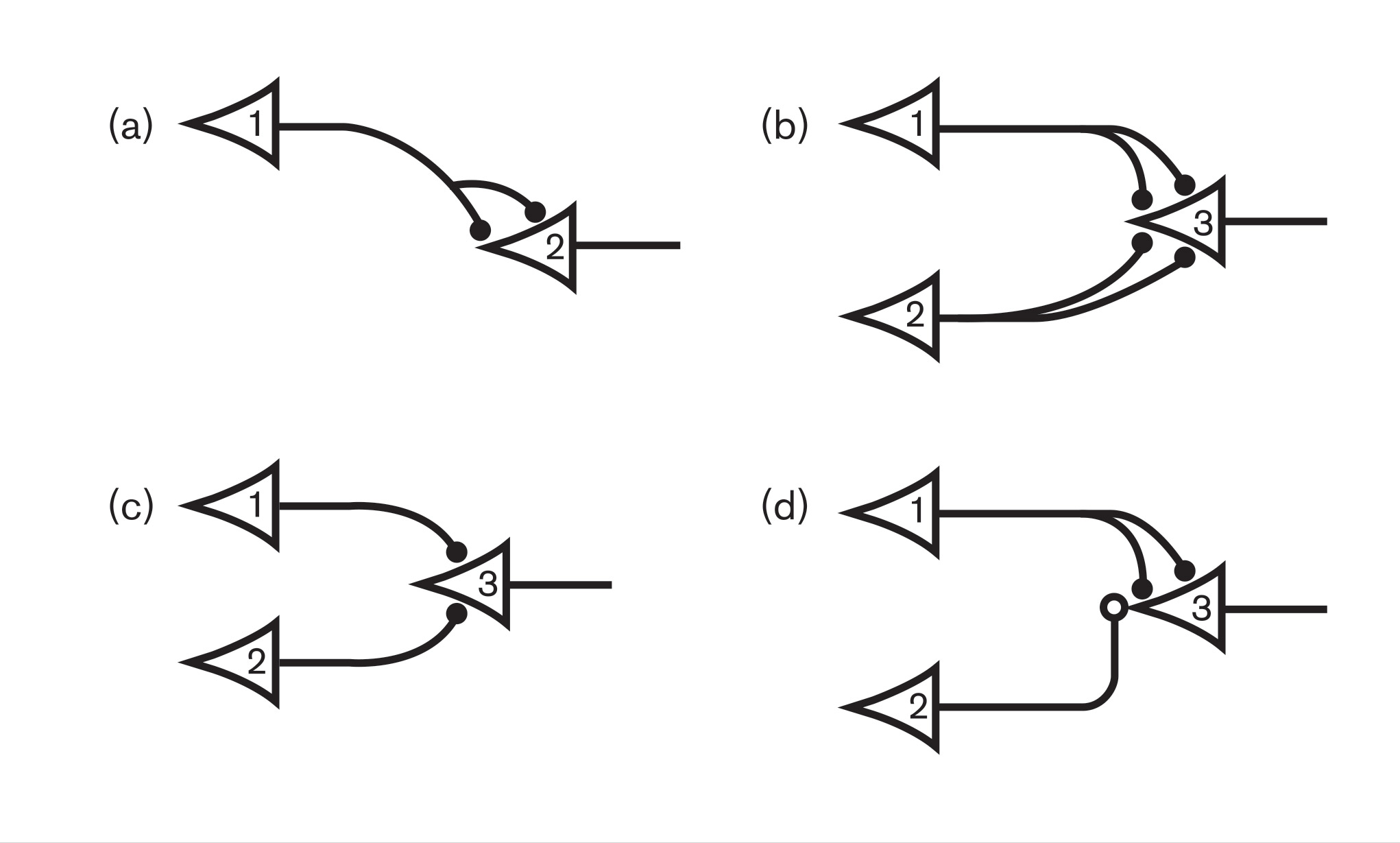

神经网。这里显示的突触配置了与布尔函数相对应的脉冲。(c) 例如,显示 (1) 和 (2) 都必须触发 (3),编码 AND 函数。

如果 McCulloch 去了莫斯科,他可能会看到,在其他计算机中,Nikolai Brusentsov 的 SETUN,以其研究所附近的一条河流命名。Brusentsov 在 1958 年设计了这台机器,使用磁鼓进行内存存储,并将其命令减少到只有 24 个。他用夸张的语言声称,这台机器的能源效率更高,使用起来更“自然”,而且比竞争对手便宜得多。这是因为它交易的不是二进制数字——比特,而是“三进制”。它是第一台,也是在许多方面是唯一一台基于三进制逻辑的计算机。这个概念是,1 和 0 将加入第三个项 -1,以在数值上平衡系统。这些开/关开关将具有两个不同的“开”设置。McCulloch 也在慢慢地将自动机理论推向类似的方向,这种方向不仅将计算,而且将逻辑从二进制或亚里士多德式代码中解放出来,并将其推向更陌生——并且正如我们将看到的,黑格尔式的——水域。直到 1969 年去世,McCulloch 仍然是一位坚定的冷战斗士,所以他留在了家里,在那里有很多事情要做。

尽管如此,他还是花时间写了一篇驳回邀请的哲学长文,调查了蓬勃发展的苏联控制论领域。在 Wiener 的创始文献,1948 年出版的《控制论:动物和机器中的通信与控制》一书成为一本不太可能畅销书之后,这场运动获得了国际声誉。苏联科学家最初拒绝接受美国学科,认为它是“资产阶级”伪科学,但是,正如 Slava Gerovitch 和 Benjamin Peters 所表明的那样,随着 1960 年代军备和太空竞赛达到高潮,他们开始将这门新科学视为任何社会都必须拥有的关键武器。[3] 苏联控制论是赫鲁晓夫在 1953 年斯大林去世后的“解冻”的一部分。但是它仍然必须根据马克思列宁主义的意识形态标准来衡量,因此利害关系始终是哲学和政治的。Wiener 以高调的风格宣称:“信息就是信息,不是物质或能量。任何不承认这一点的唯物主义都无法在今天生存。”[4] 苏联控制论学家接受了这一表述,将 Wiener,正如 Peters 所说的那样,“视为一位外国先知,宣布了一门辩证唯物主义的信息科学。”[5] 采用 Wiener 就等于宣布辩证法是双面的,允许“信息”成为它自己的历史实例。这充其量只是一种不完美的理论婚姻。McCulloch 谦虚地声称只读过他们的“几千页”作品,他看到了这一切,并试图给这个 unfolding history 赋予另一个哲学血统。[6]

数学家 Claude Shannon 和他于 1950 年发明的迷宫寻路老鼠 Theseus。

在调查了马克思主义认识论的历史——并将其追溯到德国唯心主义的辩论——McCulloch 回到了他的神经网络和新的数字机器。问题是俄罗斯人拒绝考虑机器可以思考的可能性:

您可能还记得,在 1943 年,Pitts 和我表明,一个合适的过度简化神经元网络可以计算任何图灵机可以计算的数字,这意味着结论也是如此。这对俄罗斯正统来说太过分了。我被诅咒了,控制论被污蔑为资产阶级、唯心主义的形而上学。大约在 1957 年,这种态度开始改变,数学家带头宣布控制论是控制物质系统的强大工具。到 1959 年左右,他们开始行动起来,两年前已经有八个控制论研究所正在建设中。但是有一种呼声,而且现在仍然存在,那就是没有任何机器可以思考。思考是辩证的,因此是人类由于其作为享有语言的社会结构的历史发展而享有的特权!简而言之,人类的物理学可以享受并发展从牛顿到爱因斯坦的辩证发展,但这对于机器来说是不可能的。他们必须永远是人类的工具,并且不能做任何他没有告诉他们做的事情。这与自组织系统、学习的教学机器、击败发明家的自我改进游戏设备等的整个发展完全矛盾……他们有很多才华横溢的年轻人,如果他们愿意,他们可以为他们提供他们需要的任何东西,包括计算机 [原文如此],生物和书籍,包括我们的。我认为他们会的。所以我看不到我去莫斯科的理由。我这里有更重要的事情要做,为了科学。[7]

McCulloch 想要退出他所谓的关于认知的一般“死胡同”的二元论思维,开辟一条通往控制论形而上学的道路,这将重新考虑德国唯心主义的基本问题。他通常更喜欢康德而不是黑格尔——事实上,当整个运动都在谈论莱布尼茨时,黑格尔基本上不在场——但他愿意利用后者来对抗马克思列宁主义,认为关于人和机器的二元论并不比关于心灵和世界的二元论好多少。换句话说,他所指出的是——正如他在整个职业生涯中所做的那样——超越二元。换句话说,苏联人正在捍卫一种马克思主义人道主义。McCulloch 方面,想要我们可能称之为黑格尔式的后人类主义。[8]

在 1958 年至 1959 年计算机科学家首次“解冻”访问莫斯科期间,SETUN 给美国人留下了深刻的印象,引发了一场关于非二进制计算潜力的短暂家庭工业,正如 Francis Hunger 广泛记录的那样。[9] 在 1970 年代初期,在纽约州立大学布法罗分校进行了新的尝试,产生了 TERNAC,这是一种用早期编码语言 FORTRAN 编写并在 Burroughs B 1700(该公司由 William S. 的祖父创立)上运行的三进制计算系统的仿真,一个二进制硬件系统。三进制系统的技术前景仍然是推测性的,除非在软件中。事实证明,即使是 SETUN——唯一一台三进制旨在在硬件中实现的机器——本身也没有利用所谓的能源优势:由于缺乏一种用一个设置编码两个值的实际开关的方法,Brusentsov 使用了两个单独的门。在第二个门中,一个值从未被使用过,浪费的潜力比数学设计承诺提供的盈余更多。[10] 换句话说,三进制计算一直是仿真而不是实现——它的历史在很大程度上是虚构的。

Nikolai Brusentsov 的 SETUN。SETUN 是世界上第一台三进制计算机,于 1950 年代后期设计,并于 1960 年首次测试。

工厂只生产了大约 50 台 SETUN 计算机,而且它的存在几乎从一开始就受到了威胁。Brusentsov 痛苦地抱怨说,他更“自然”的计算机——更容易使用、更便宜、更节能——的承诺被官僚所掩盖,他们在 1965 年下令停止生产所有 SETUN 机器。苏联正走在采用国际 IBM-360 系列编程标准的道路上,东德很快将颁布所谓的 ESER(Einheitliches System Elektronischer Rechentechnik,或电子计算技术统一系统)。最终的决定是在 1970 年做出的,SETUN 项目关闭。据我所知,对三进制硬件的希望仍然难以捉摸。[11] 国际标准化,以及现在的几代商业化,阻止并继续禁止在“创新”墙背后的设计,正如 Wendy Chun 所说的那样,“更新以保持不变。”[12]

从来没有一台黑格尔式计算机。三进制充其量仍然只是一种软件应用,一种用于某些类型计算的仿真或技术辅助,而不是一种刻在物理开关中的逻辑。然而,从某种意义上说,这种铭文始终是虚构的。正如 Claus Pias 所论证的那样,相信“数字”是理念与物质的完美契合,就是参与“控制论”或“数字幻觉”。这种幻觉是先验的,就像康德给这个术语所赋予的意义一样:必要的、不可避免的和不可判定的。[13] 当我们谈论在二进制硬件上运行的计算机是通用的,好像它们“实现”了二值逻辑时,我们就参与了这种幻觉。在这些时刻,我们假设一种关于计算机计算内容的现实主义,正如我们(必然)经常假设我们_所_思考的内容是真实的。这种习惯让我们陷入这样一种幻觉:技术奇点在于过去,而不是未来。看起来,这些机器打破了心灵和世界——虚构和现实——之间的障碍。[14] 即使是这种计算机的幻觉在三进制层面上也失败了,因为硬件从未实现。但是对它的想象本身提供了一个理论和文学的视角,从这个视角来看待数字文化中激增的二进制文件。

控制论学家与德国唯心主义的接触使他们认为抽象是真实的,数字不是一种固定的悬停的先验幻觉,而是一种具有多种因素的辩证法。这些计算机体现了一种异类的真实抽象,一种无法用二进制逻辑处理或描述的抽象。从 McCulloch 拒绝去莫斯科的唯心主义的有利位置来看,计算机已经是现实、心灵和世界、抽象和形而上学 all at once 的虚构实例化。这在一定程度上解释了为什么即使冷战的二元感觉早已消失,非二进制数字形而上学仍然 in cunabula。[15]

II. 控制论形而上学:Gotthard Günther 的超经典想象

1969 年 2 月下旬的一个晚上,McCulloch 与德国出生的逻辑学家 Gotthard Günther 聊到深夜。McCulloch 从头到尾都是一个波西米亚人,他保持着他通常的时间安排——他惊讶了敢于冒险的 Günther,一位滑翔伞运动员和自封的“控制论形而上学家”,他挥舞着一本用了很多下划线和磨损过的海德格尔的《存在与时间》在他面前。根据 Günther 的说法,随后对康德和黑格尔在辩证法问题上的差异进行了详细的讨论。[16] 如果 Günther 的说法是准确的,那么可能正是在这里,McCulloch 开始明确地从康德转向黑格尔。

Günther 试图综合黑格尔和控制论。在从纳粹德国(他在 Arnold Gehlen 的莱比锡研究所工作过,他是技术哲学家)移民后,Günther 在美国的各个机构之间漂浮。1960 年,McCulloch 向另一位控制论创始人,系统理论家 Heinz von Foerster 推荐了他,Heinz von Foerster 在伊利诺伊大学的生物计算机实验室是所谓的“第二控制论”的主要场所。该实验室的部分资金由空军资助,直到越南战争结束,该实验室是系统理论和控制论结合的所在地,并接待了 Humberto Maturana 和 Francisco Varela 等人,他们撰写了“自生系统”的生物学理论。Günther 在 1960 年代的论文经常报告他们的五角大楼资金,同时提出一种更新的黑格尔式逻辑,它将取代亚里士多德并为数字形而上学提供关键。Wiener 的控制论具有哲学野心,但是在早期很少谈论黑格尔。Von Foerster 出版了一本名为《理解理解》的论文集,他更欢迎形而上学。这是一个自然的契合。

Günther 独立地研究了三进制计算。早在 1956 年,他就写信给德国哲学家和控制论学家 Max Bense 说,他的“纯粹的哲学理论也提供了一种计算技术理论,说明如何‘顺序地’连接二值电子大脑,以便它们提供多值函数。我自己做不到。我没有足够的数学知识。尤其是今天在控制论中使用的专业数学。”[17] Günther 不可能知道他描述 Brusentsov 的 SETUN 是多么准确,SETUN 的设计工作刚刚在 1956 年开始。“二值电子大脑”指的是 McCulloch 的神经网络理论,该理论基于开-关开关的物理前提。这意味着网络中的任何“命题”只能为真或假。对于逻辑学家 Günther 来说,这意味着它们仅限于“二值”或亚里士多德式逻辑。但是像 Brusentsov 一样,他认为将它们连接在一起可能会提供更多的值。

非此即彼的机器变成了黑格尔式机器。在 1970 年代初期,纽约州立大学布法罗分校的 Burroughs B 1700 用于模拟三进制计算系统。

超经典逻辑,正如 Günther 喜欢称呼的那样,是必要的、不可能的,并且与科幻小说紧密相连。逻辑和小说补充了自动机理论的半虚构形式主义。20 世纪初见证了克服亚里士多德经典逻辑的潮流的兴起。C. I. Lewis、Emil L. Post 和 Jan Łukasiewicz 等逻辑学家都娱乐或提出了非二进制的符号系统。波兰贵族和自学成才的哲学家 Alfred Korzybski 在拒绝亚里士多德逻辑的基础上塑造了他的“通用语义学”,影响了 Robert Heinlein、Ursula Le Guin 等人物。Philip K. Dick 会在 1981 年的 valis 中回顾性地总结科幻小说的立场:“每个人都知道二值亚里士多德逻辑是被操纵的。”[18] 即使国际硬件标准化最终依赖于二进制,科幻小说和哲学也抵制将两个值作为根本——在一种与后结构主义强烈平行的认识论形式中。[19] 但是 Günther 阅读并在大西洋两岸出版科幻小说,对 1 和 0“之间”或之下的值不满意。他的三进制逻辑既不是混合也不是二元论;它的内在矛盾之间没有最终的调解。它是 Hegel 2.0。

所有这些非亚里士多德逻辑都有一个共同的基本特征:代替与“真”相对的单个“假”值,至少还有一个“拒绝值”,正如 Günther 所说的那样。在三进制系统中,任何陈述都有两个 单独的 逻辑否定,就像 Brusentsov 想要为每个开关设置两个“开”设置一样。重要的是要看到这两个设置不是部分的或仅是可能的拒绝,而是严格的否定。玫瑰既不是马也不是冰箱,但这不是三进制。如果你在三进制中否定 A,你可以得到非 A (~A) 或非 A 素数 (~A’),一个单独但同样严格的否定。~A 和 ~A’ 在逻辑上都否定 A,但它们本身没有逻辑关系。如果有必要,可以进行更多的否定。没有原则可以阻止三进制变成多值的。但是这些值必须有价值。Günther 对早期程序的批评是,它们仅仅是形式主义,在形而上学上是不合理的。这种理由必须来自意识和意义的双重反身——阅读:辩证的——结构。但是知道所有这些并不意味着可以看到甚至理解其他值。那是不可能的,因为即使大脑的硬件也是二进制的。

在倡导这种新逻辑的人物中,有 Oliver Reiser,他在 1930 年代将后亚里士多德逻辑的最早冲动追溯到黑格尔本人:“黑格尔是对亚里士多德定律的第一个具体表述,因为对他来说,“矛盾是世界运动的原则:而且说矛盾是不可思议的,这很荒谬。”[20] 但是即使矛盾是真实的,Reiser 强调说,它在生理上是不可思议的。没有任何开关具有比“开”和“关”更多的设置,无论是在原子中还是在大脑中。亚里士多德逻辑被操纵了;黑格尔是对的;但是我们被困在他们之间。

Günther 很早就加入了这个游戏。他的论文《黑格尔逻辑中一种新的思维理论的基础》(1933 年)将他置于非常孤独的黑格尔读者行列,他们认为他没有充分地形式化他的系统。[21] Günther 想要形式化辩证法。他很快意识到,要做到这一点,他需要一个逻辑系统,该系统可以处理黑格尔想象的那种真实的矛盾。描述这些二进制文件的系统本身必须不仅仅是二进制的,至少。Günther 认为控制论正处于为他提供这种用于新形而上学的工具的边缘,这不仅是因为 McCulloch 聚集在他周围的自动机理论小组。Hegel 2.0 诞生了。

Günther 在 1960 年代初期 von Foerster 组织的一系列关于“自组织系统”的会议期间首次会见了 McCulloch 的小组。McCulloch 在他拒绝苏联邀请的信中提到了这些系统。他一定对当时几乎控制论和早期人工智能的每一个名字所发表的演讲都记忆犹新。就 Günther 而言,他对 McCulloch 的一位名叫 Jack Cowan 的合作者印象特别深刻。Cowan 在会议上发表了一篇关于“多值逻辑和可靠自动机”的论文,认为非亚里士多德逻辑可能在计算中提供比 von Neumann 理论可以实现的更高的可靠性。他指出:

可能会有稍微不同的编码逻辑,以及更通用的 Post 函数——沿着 Post-Lukasiewicz 方案的思路——将会更有成效,我们目前正在对此进行调查。在任何情况下,我们已经表明,冗余自动机可以通过各种多值逻辑系统来描述。[22]

多个值可能会解决技术编码问题,但是有一件事是确定的:自动机的逻辑描述通过使用非亚里士多德系统而获得了深度。二进制不足以描述二进制计算的潜力。如果机器要扩展认知能力,它们必须产生一些意想不到的东西:它们必须“学习”。但是机器还需要理解这种学习,以便用人类可以解释的术语来传达它。如果我们遵循 McCulloch 和他的小组的思路,那么机器正在实现与我们自己的逻辑不同的逻辑。然而,对于 Günther 来说,另一种逻辑也是二进制的。问题是,如何让两种外星二进制逻辑进行通信?您必须找到一种三进制逻辑,其中两种二进制逻辑都同样植根。这不会使它们的语言彼此透明——尤其是因为我们无法“看到”或理解三进制——但是它将在操作上将它们连接起来。在 1960 年代,促进学习机器和人类之间的交流是科幻小说的目标(如果有的话)。今天,同样的问题太真实了,因为机器为我们从黑匣子中得出结论,而我们解释这些结论的能力仍然令人失望。但是三进制还有另一个理论用途:通过为逻辑(和意识)本身提供形式的逻辑描述点来改变人文学科。

Günther 在 1961 年 2 月 21 日写信给 McCulloch,谈到他与 Cowan 进行的一次富有成效的思想交流。但是该提案存在局限性:他说,Cowan 的逻辑层次结构不会导致“康德所说的‘统觉的综合统一’。”[23] 如果自动机的目的是使用数学和机器设计来测试认知的极限,那么二值逻辑是不够的。但是即使是一系列不同的逻辑也无法解释自我意识。McCulloch 的小组无法解释意识的递归特征。他们没有主观性逻辑。

Günther 自己在会议上的演讲“控制论本体论和转换操作”已经解决了这个问题,正如他向 McCulloch 强调的那样:

这就是为什么,在我的演讲开始时,我指出,即使在最原始的逻辑形式中,即在对非反身数据的纯粹描述中,也存在潜在的反射。只有在那里才是不可见的!但是它_存在!连词可以由 1222 或 2221(其镜像)来描述。这两个起点都允许建立一个完全一致的结构。_[24]但是你不能同时拥有这两种方式。你必须下定决心,无论你使用什么模式,它都会因其非常片面性而产生不反身性。换句话说:反射关系已经存在于逻辑的最底层,但是在这个原始层面上是无法使用的。换句话说:反映意识的结构潜在地包含在逻辑的二值原子中。但是就像曝光的胶片一样,它只有在经过多值系统的显影剂之后才会出来。[25]

Günther 正在将黑格尔的《逻辑》应用于自动机理论。像 Reiser 一样,他认为我们不可能自然地_思考_多值系统,但是我们用来思考的工具——二值、亚里士多德逻辑——被嵌入和条纹化在那些其他逻辑中。

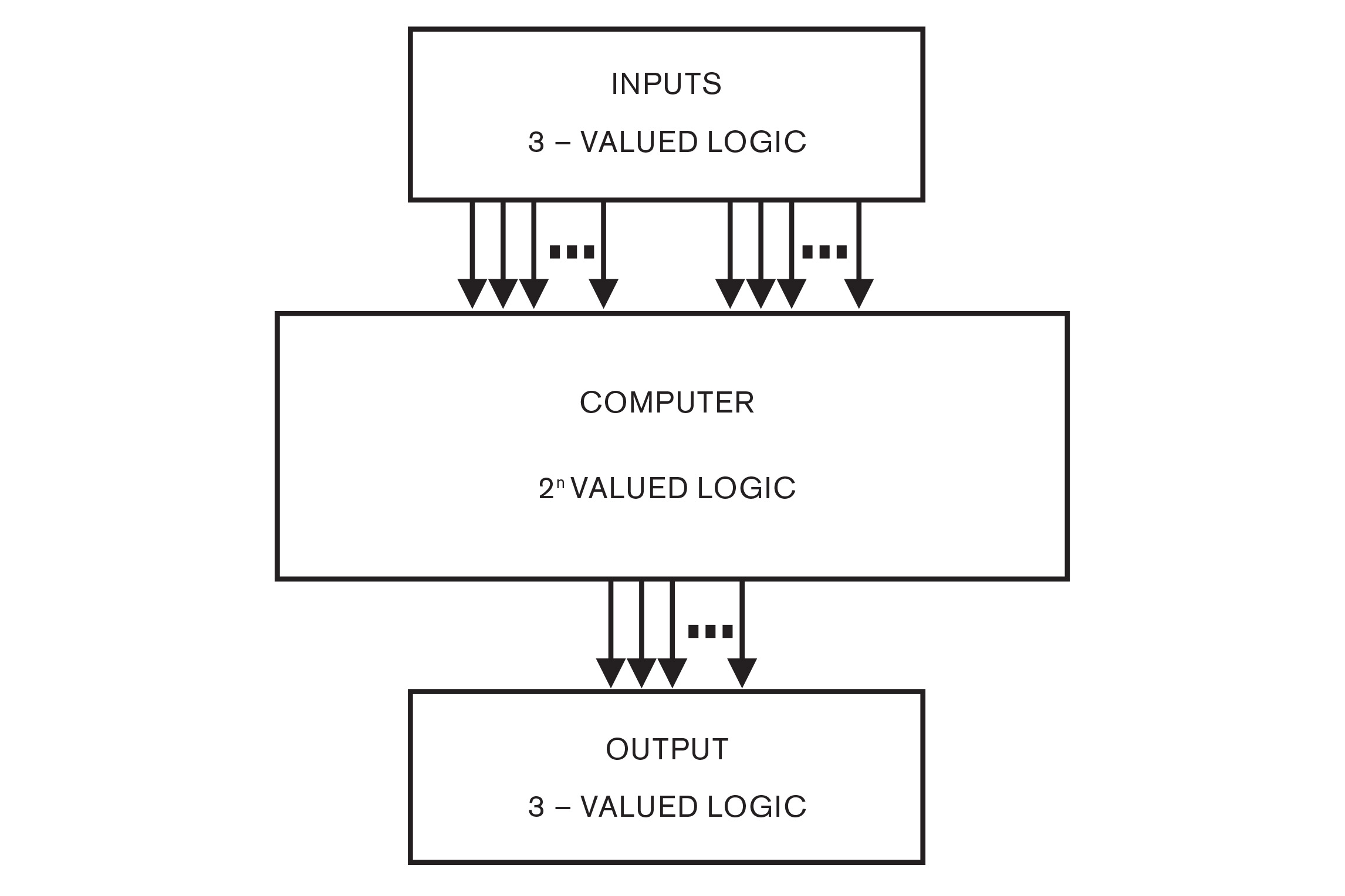

Cowan 的逻辑层次结构。该图似乎表明,虽然计算机硬件是二值的,由开-关开关组成,但是输入本身具有更多的维度,必须对其进行压缩才能进行计算,并且输出反过来会产生超过二进制的结果。该图——Cowan 在他的论文中没有详细解释(尽管他可能在演示过程中随意说了一些内容)——指出了这种数字通信自动机仅实现了多值输入/输出世界的一部分的可能性,而不是简化或压缩,而是作为一组独立的二进制原则与它无法包含的许多值竞争。同时,中间阶段(此处用箭头和点表示)提出了一种“加权”输入和输出以解决此问题的方法,从而克服了 Cowan 认为 von Neumann 设计中的缺陷。尽管没有已知实现 Cowan 计划的尝试,但是逻辑的不同集合之间的通信问题已经从科幻小说传递到了实际的数字文化,然后又回来了,这使人们怀疑不同类型逻辑之间的任何干净的隔离。

McCulloch 是一位康德爱好者。但是 Günther 必须努力向他展示黑格尔不仅仅是一位理性主义神秘主义者。康德将人类认知中的两个能力分开,即理解和理性。理解形成和部署概念,与感性多样性的“直觉”(Anschauung)一起工作,以创建我们所知的经验、物理世界。另一方面,理性——康德“批判”的对象——将概念扩展为“理念”,将有限的概念范围总体化,并处理不可判定的问题——矛盾——其中相互混合了矛盾的前提。从他的写作生涯一开始,黑格尔就拒绝将这两种能力分开,认为通过将理性理念的矛盾结构驱动到理解的构成世界的概念中,哲学将构建一个“推测性的耶稣受难节”或“绝对精神的各各他”。[26] 在《逻辑学》中,黑格尔将所有经验在内部都是矛盾的这一概念扩展到我们所知的辩证法。正如 Günther 所解释的那样,黑格尔并不意味着存在一个解决自身的矛盾——类似于 McCulloch 在马克思列宁主义中拒绝的历史的辩证马达。相反,任意数量的相互矛盾结合在一个多维系统空间中。Günther 同意 Reiser 的观点,即由于物理或生理原因,我们无法直接了解该空间。黑格尔本人没有诉诸生理学,但也会同意。每个逻辑陈述、每种经验都可能具有自反性或内部矛盾——产生决不限于一种的矛盾——但是我们只能知道关节、逻辑过渡。

1954 年夏季版《惊险故事》的封面,其中包括 Gotthard Günther 的文章“亚里士多德逻辑和非亚里士多德逻辑”。

Günther 在他的论文中认为,西方传统完全没有发展等式的另一面。自亚里士多德以来的逻辑一直完全是客观的,描述了世界上的事态。在 1960 年代,在 20 世纪早期的努力的基础上,最终是时候看到这无法维持了。一方面,量子力学表明,两个值根本不足以描述物理世界。在海森堡之后,基本的二进制文件无法以一种维护中间值排除的方式应用于某些物理现象。将微小粒子穿过屏幕产生了与亚里士多德相矛盾的实验结果;粒子似乎同时处于两种矛盾的状态,甚至同时是粒子和其他东西(波)。海森堡著名的原则——人们可以确定地知道粒子的速度或位置,但不能同时知道两者——对于 Günther 来说,不仅在等式中引入了“不确定性”,而且还引入了_另一个二进制文件_,即主体和客体之间经典的唯心主义矛盾。Günther 没有参与量子力学的任何一种“解释”,而是批判性地分析了它的逻辑,认为它代表了旨在描述世界的亚里士多德逻辑的最后阶段,以及旨在描述世界观察者的逻辑的最初阶段。Günther 看到了量子物理学和控制论之间主体的逻辑的最初步骤。

然而,之前曾尝试构建主体的逻辑,即构建在所有逻辑命题中的自反能力的另一面。那就是德国唯心主义。Günther 推断,也许它是初步的,甚至是错误的,但是 J. G. Fichte 的哲学在这方面是哲学史上独一无二的。Fichte 试图通过从亚里士多德逻辑定律中推导出意识的结构来扩展康德的体系。逻辑陈述“A=A”是自我的一种真实和前意识统一的表达,而不是事物的定律而是主体的定律。Günther 认为,正如黑格尔试图做的那样,新的数字机器迫使哲学完成 Fichte 的系统。黑格尔对矛盾的处理被铭刻在机器中。[27] 从这个意义上讲,计算机是辩证法的实例化,正如 McCulloch 所希望的那样。但是它们并没有取代对形而上学的需求。相反,它们要求一种不限于两个值的新形而上学。这种形而上学在美国和苏联之间徘徊。一个正在大力发展思维机器,但没有哲学;另一个将一切都变成了哲学,但是正如 McCulloch 所诊断的那样,无法跟上机器的步伐。Günther 很有特色地想扬弃这两者。

Günther 对美国的文化持矛盾态度。他在二战后写信回家说,它缺乏任何形而上学。但是我们今天称之为它的“物质文化”——Günther 认为这在控制论中得到了体现——现在比欧洲的更先进。他确信这是一种新的文明,准备摆脱欧洲形而上学的狭隘界限,进入多值的文化逻辑。他在 1950 年代在剑桥与 20 世纪中叶科幻小说的院长 John W. Campbell 成为了朋友,甚至在 Startling Stories! 上发表了一系列文章,旨在普及他的黑格尔式控制论和超经典逻辑。科幻小说将成为多值文明的载体,因为它不是基于亚里士多德逻辑的——就像 A. E. van Vogt 的 1948 年小说《零-A 的世界》一样,其中“零-A”意味着“非亚里士多德”。Günther 安排将这部文学作品翻译成德语,从而制作了 Isaac Asimov 的《我,机器人》的第一个德语版本,他为此提供了一个简短的、非常投机的后记,几乎没有提到这部小说。[28] 这是为了展示他在 Cowan 的作品中发现的同样的问题,即如果没有黑格尔的形而上学,就无法开发出自意识机器人的电路。Günther 认为,在形而上学中应该认真对待科幻小说,该类型包含着控制论学家隐含地呼吁但无法表达的超经典形而上学的原则。科幻小说当然是虚构的,但是三进制计算机也是如此。理解其中任何一个——理解新的数字世界——都需要黑格尔。

漫画发表在 1952 年苏联流行的技术杂志 Tekhnika–Molodezhi 上,将美国控制论描绘成军国主义的资本主义反乌托邦。由 Iulii Ganf & N. Smolianinov 插图。承蒙 Slava Gerovitch。

另一方面,苏联人拥有形而上学,但没有多个价值观。如果 McCulloch 读过苏联控制论的“几千页”,那么 Günther 可能吸收了更多。1964 年,他在科隆发表了一篇关于“马克思和列宁的控制论和辩证唯物主义”的演讲。[29] 在回顾了使 McCulloch 确信留在美国的同一篇文献之后,Günther 询问控制论是否必然是资本主义的导向——西方许多支持者的假设。或者,正如东德控制论学家和哲学家 Georg Klaus 所说的那样,它实际上是“对辩证唯物主义最令人印象深刻的证实”吗?[30] 从西方实践者的角度来看,Günther 认为,辩证唯物主义根本不可能与控制论相关。科学问题与它们的形而上学视野隔离开来;哲学最多只能“修改其陈述”。[31] 但是这种“西欧或美国学者的态度……是错误的。”[32] 该演讲的题词是列宁的名言,即不“消化黑格尔的全部逻辑”就无法理解马克思的《资本论》。Günther 将该声明推广到不仅包括马克思,还包括整个现代科学、逻辑和数字技术。对于黑格尔来说,哲学——实际上,所有知识——的阐述与它的内容同样重要。Günther 同意,并在苏联逻辑学家 Alexander Zinoviev 关于《多值逻辑哲学》的报告中写道:

俄罗斯人在逻辑的哲学基础上似乎比美国人更接近(当逻辑即将修改其基础时,这一点很重要),这并不奇怪。美国对逻辑的研究通常是以一种反形而上学的态度进行的。然而,俄罗斯人有一个形而上学体系,即使它可能是一个糟糕的体系:辩证唯物主义。即使是最糟糕的体系也胜过没有体系。[33]

Günther 写这份报告的部分原因是为了履行他对 Bollingen 基金会的职责,该基金会给了他一笔赠款,部分原因是“对使‘多值’逻辑适应计算机理论要求的条件进行调查。”[34] 新机器在形而上学上是新的,因此它们不仅需要更新理论,还需要更新哲学的形式。对于 McCulloch 来说,俄罗斯人太人性化了。对于 Günther 来说,他们指出了建立哲学与社会之间的联系的方式。形而上学将介入以改造控制论以实现良好的社会目的,从而开辟一种与机器共存的方式。

在信息时代的奠基性文献之一“通信的数学理论”中,Claude Shannon 写道,“消息经常有_意义_;也就是说,它们根据某些系统与某些物理或概念实体相关或相关。通信的这些语义方面与工程问题无关。”[35] 工程承载消息的通道将影响我们交易消息的方式,但是消息可以是任何内容;它们的内容无关紧要。无论您可能想说什么,都将受到您说它的媒介的限制。这一声明仍然激发了今天关于数字媒体的大量思考。但是并非所有控制论学家都认同工程和意义可以分开的前提,一个依赖于另一个。McCulloch 和 Günther 回避了将意义解释为由机器调节的趋势,坚持认为无法稳定任何两个值之间的辩证法,例如机器和人类、逻辑和代码。我们今天可能会从他们那里获得黑格尔式的线索。

- 参见 Ronald Kline 的《控制论时刻,或者我们为什么称我们的时代为信息时代》(巴尔的摩:约翰霍普金斯大学出版社,2015 年)。

- Ethem Alpaydin,《机器学习:新的人工智能》(剑桥,马萨诸塞州:麻省理工学院出版社,2016 年)。

- Slava Gerovitch,《从新闻语到网络语:苏联控制论史》(剑桥,马萨诸塞州:麻省理工学院出版社,2002 年);Benjamin Peters,《如何不将一个国家联网:苏联互联网的不安历史》(剑桥,马萨诸塞州:麻省理工学院出版社,2016 年)。

- Norbert Wiener,《控制论:或动物和机器中的通信与控制》(剑桥,马萨诸塞州:麻省理工学院出版社,1985 年),第 132 页。

- Benjamin Peters,《如何不将一个国家联网》,第 39 页。

- Warren S. McCulloch,“俄罗斯的控制论”(1964 年),Warren S. McCulloch Papers,B:M139:III,美国哲学学会,费城。

- 同上。

- 阿尔都塞对“早期”人道主义者和“晚期”马克思的著名区分当时已经过去了几年,而且无论如何,几乎没有迹象表明 McCulloch 认真地阅读过马克思——更不用说阿尔都塞了。

- Francis Hunger,《SETUN:对苏联三进制计算机的调查》(莱比锡:Institut für Buchkunst,2007 年)。另请参见 David C. Rine 编辑的《计算机科学和多值逻辑:理论与应用》(阿姆斯特丹:North-Holland Publishing Company,1977 年)。

- 参见 Francis Hunger,《SETUN》,第 86、88 和 165 页。

- 参见 Laurent Baudry、Igor Lukyanchuk 和 Valerii