我们的叙事监狱:千篇一律的“英雄之旅”

我们的叙事监狱

三幕式的“英雄之旅”长期以来是最常见的故事类型。还有哪些其他故事可以讲述?

作者:Eliane Glaser + 简介 插图:Martin O’Neill/Cut it Out Studio Eliane Glaser 是一位作家和广播制作人。她的著作包括 Elitism: A Progressive Defence (2020) 和 Motherhood: Feminism’s Unfinished Business (2022),她的作品曾发表在 The Guardian、Prospect 和 London Review of Books 等刊物上。 编辑:Marina Benjamin 3,600 字 7 条评论

如今我们生活在一个选择看似空前丰富的时代,但几乎每一部电影和电视剧,以及许多戏剧和小说,都有着完全相同的情节,这究竟是怎么回事? 我们在主角平凡的世界中与他们相遇,他们庸碌地生活着,没有活出最好的自己。 接着,一个诱发事件改变了一切,让主角无法继续像往常一样生活。 他们被卷入一场新的冒险。 在途中,他们遇到了一些人,这些人向他们展示了一种完全不同的生活方式。 他们问自己:我一直活在谎言中吗?

这就是故事的中点,也是不归路。 生活再也不会一样了。 但存在双重摇摆,因为主角的冒险受到了强大反派的阻挠,反派处处阻挠英雄。 在他们人生的最低谷,主角意识到他们旧的生活方式已经多余,但新的生活方式又太可怕。 故事的结局要么对主角有利,要么对他们不利:他们要么胜利,要么悲惨地失败。 重要的是,他们的生活哲学发生了翻天覆地的变化。 当他们回到家时,一切都一样,但一切也都被彻底改变了。

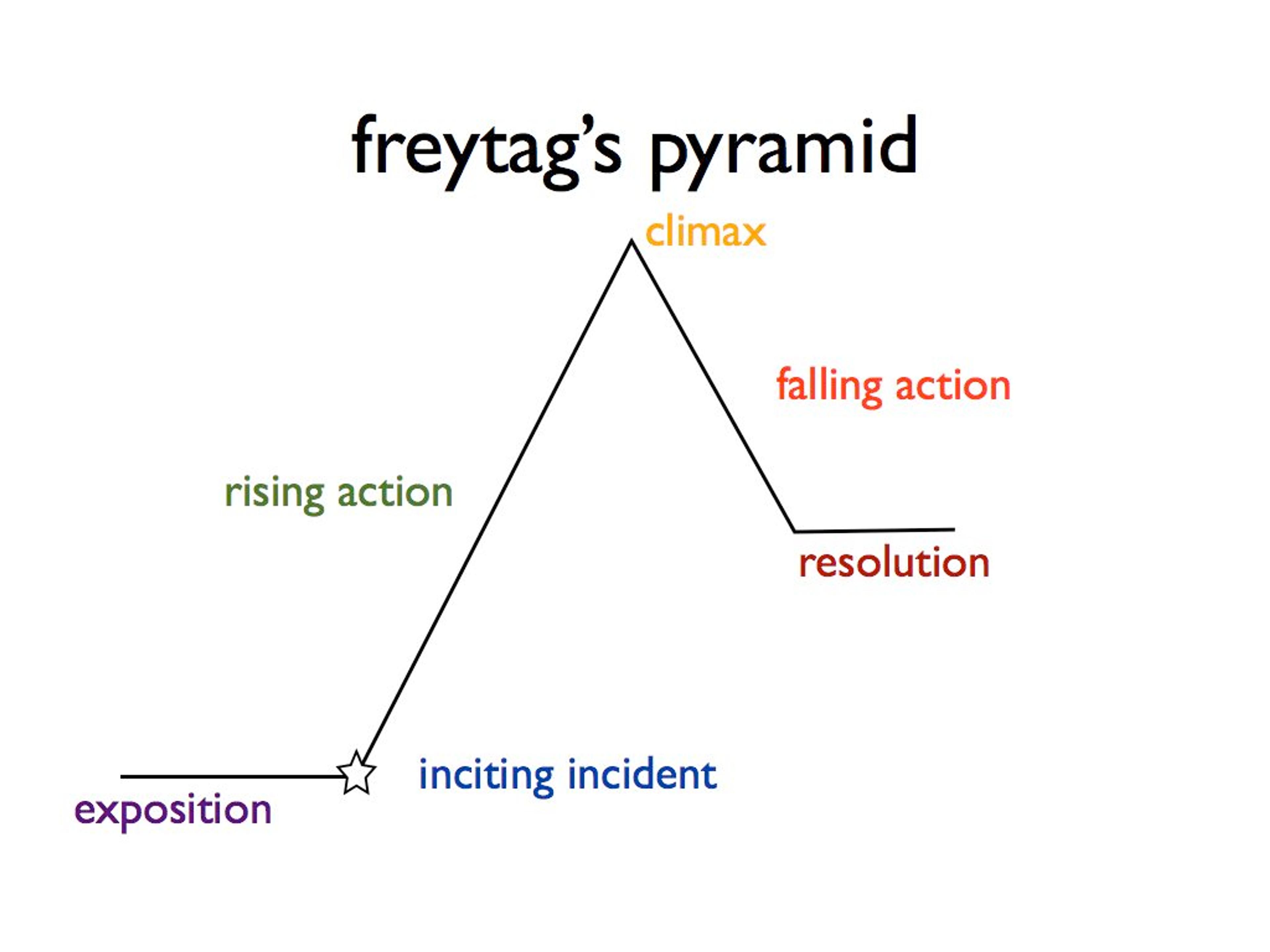

这种公式在电影中尤其重复。 碰巧的是,21 世纪好莱坞有抱负的编剧们正在遵循公元前 4 世纪制定的规则。 在他的《诗学》中,亚里士多德将一个结构良好的情节定义为具有三个主要部分,并命名了其他基本要素,例如“情势逆转”,即“行动转向相反方向的变化”——例如,在 The Sixth Sense (1999) 中,治疗师意识到自己已经死了的那一刻——以及“认知”,他将其定义为“从无知到知识的变化”(俄狄浦斯的认知是一个重要例子)。 亚里士多德的模式后来被从 Terence 和 Seneca 到 19 世纪德国小说家和剧作家 Gustav Freytag 的思想家发展,他将故事提炼成他的金字塔图,包括 exposition、rising action、climax 和 resolution。 一个哲学上的平行可能可以从黑格尔的辩证法中找到,即从正题到反题,最后到合题。 正如美国历史学家 Hayden White 所观察到的,即使是历史学家也倾向于使用叙事隐喻来塑造他们对过去的描述。

如果编剧们继续传播三(或五)幕是每个情节的基石的观念,那是因为他们渴望找到一种可复制的票房成功的公式。 现在有一个利润丰厚的故事结构产业,包括书籍、在线讲座、播客和课程,拥有自己的大师,如 Robert McKee 和 Syd Field。 还有 Christopher Vogler,他曾在迪士尼担任剧本分析师,并将美国作家 Joseph Campbell 的“英雄之旅”概念浓缩成一份流行的七页备忘录,后来成为一本书,即 The Writer’s Journey (1992)。

我们可能非常熟悉好莱坞的企业陈词滥调,但我认为传统故事结构的根本原则并不一定显而易见。 我最喜欢的电影之一,David Lynch 的 Mulholland Drive (2001),与公式化的结构非常吻合,即使它被梦境序列复杂化:车祸的诱发事件; Betty 帮助 Rita 重新发现真实身份的冒险。 我相信我们不反对,不因无聊而呻吟的原因之一是,脚手架——至关重要的是——被隐藏起来了。 每部电影都以一个新鲜的前提开始。 诱发事件总是让人感到惊讶,对主角和我们来说都是如此:这是一张凭空冒出来的王牌。 事实上,正是这种谨慎的遮掩,使得该公式能够继续在我们在独立书店中遇到的明显的叙事多样性中蓬勃发展:从 W G Sebald 的文集 The Emigrants (1992) 到 Nicholson Baker 的小说 The Mezzanine (1988) 再到 Samantha Harvey 的布克奖获奖作品 Orbital (2023)。 好莱坞的故事制作者可能在交付方法上变得更加成熟,但他们仍然提供相同的药物:导致启蒙的震动。

这是一个将惯例伪装成多样性,同时将约束伪装成自由的企业——而且,这当然是西方消费资本主义的本质。 美国梦可以带你去任何地方,但 仍然 你最终会住在郊区的一栋千篇一律的房子里。 你的商业街上到处都是诱人的咖啡馆,但大多数都是连锁店,而且它们的产品味道都一样。 我们走进电影院的黑暗空间,希望被带到新的地方,但旅程沿着像主题公园游乐设施一样的隐藏轨道进行,唯一可到达的目的地是回到家。 每部电影结尾的“重置”感觉特别墨守成规:好像我们被邀请去体验无限可能性和彻底改变的幻想,但现状却被重新肯定。 事实上,这种幻想通过充当一种安全阀来 加强 墨守成规。

除了发现这种隐藏令人不安之外,我认为还有其他理由质疑传统的故事结构。 虽然它捕捉到了人类需求和欲望的深刻之处,但它可能在微妙地保守,而它的主导地位是令人担忧的反对分析和批判的转向的征兆。

在故事结构阐述的宏伟谱系中,Campbell 的“英雄之旅”受到了 Carl Jung 的“集体无意识”的影响:即存在基本的性格原型,这些原型在我们的梦境和所有文化共有的神话中反复出现。 Campbell 将英雄之旅称为“monomyth”,这个术语他借用了 James Joyce 的 Finnegans Wake(1939)——这部小说为 Campbell 做了示范,并且,更说明问题的是,它也被认为是实验小说的典型代表。 事实上,这里有一个重要——如果微妙的话——的区别需要说明。 存在好莱坞公式,它被设计成以救赎和同时恢复常态的形式提供阿片类药物的保证:英雄总是在资产阶级体面可接受的范围内实现自我优化(喜剧节目 Seinfeld 拒绝了这一点,它坚持“没有拥抱,没有学习”)。 然后是更深层次的 monomyth,一个相当准确地捕捉人类状况的通用蓝图,其中主角经历了艰苦的考验,不是为了得到他们想要的东西,而是为了得到他们反直觉地需要的东西。 有时——在悲剧中——他们根本得不到任何东西。

尽管好莱坞的模板可能在想象力和政治上显得贫乏,但它也极具共鸣。 电视制片人和剧本编辑 John Yorke 是 Into the Woods: How Stories Work and Why We Tell Them (2014) 的作者。 他是我们英国最接近编剧大师的人物。 “好莱坞倾向于商品化和形式化,”Yorke 告诉我,但最终,“他们正在商品化一些与生俱来的东西……不同文化有不同的风格,但从根本上说,潜在的成分始终是相同的。” Yorke 提供了 E M Forster 的例子:尽管小说中的故事结构往往比电影更松散,有时更具实验性,但“令人惊讶的是,在 Forster 的小说中,总是在中间发生一些非常重要的事情”——例如,A Passage to India (1924) 中压倒年轻的 Adela Quested 的 Marabar 洞穴场景。 然而,正如 Yorke 指出的那样,“Forster 没有读过关于故事结构的书。” 实际上,这个洞穴具体化了那个黑暗时刻,Campbell 模型中的英雄相信一切都失去了。

无论 monomyth 是硬连线的还是通过重复自然化的,Yorke 都认为它具有普遍的吸引力。 消费它使我们能够安全地面对我们最糟糕的恐惧,并间接地表现出我们最强烈的愿望。 最重要的是,它为通常似乎是最困难和最渴望的任务提供了一条途径:如何改变。

我们遇到的大多数故事都是 monomyth 的变体 美国作家兼导演 Craig Mazin 观察到,“作家之神”施加在主角身上的诱发事件是他们最糟糕的恐惧。 这是他们最不希望发生的事情,正因为如此,它有可能彻底改变他们错误的思维模式。 主角拼命地反抗这个“冒险的召唤”,因为跟随它意味着放弃他们根本的承诺。 通常,我们需要做出的改变是发现并整合我们个性的重要、被压抑的一面——Jung 称之为 我们的阴影。 诱发事件代表着主角的阴影闯入他们的世界——它是他们的缺乏或缺陷的化身——这就是为什么它如此难以面对。 谁没有在他们的最佳计划突然中断时感到恐慌,却发现这种中断产生了意想不到的回报? 阻止我的孩子们上学(也阻止我沉迷于我的笔记本电脑)的暴风雪可以变成一个在公园里滑雪橇的魔法般的日子。

COVID-19 封锁实际上是一个全球范围内的诱发事件,为我们提供了如何更有意义地生活的一瞥:与当地社区建立更强的联系;离开城市地区前往乡村;通过在家工作发现更大的幸福感(尽管五年过去了,我们似乎已经恢复了常态,没有吸取这些教训——不像电影中的主角)。 同样诱人的是拥有一个使命的想法,一个席卷日常琐事的包罗万象的任务,更不用说逃离令人窒息的工作或令人窒息的家庭生活的吸引力了。 甚至,我写这篇文章时都在想,我需要吸取的教训是不是放下我的顾虑,享受被卷入故事的乐趣,就像 Dorothy 和她的龙卷风一样。

我们遇到的大多数故事都是 monomyth 的变体——从 King Lear 到 Jane Austen 的 Emma (1816)。 但即使这样,在多大程度上它也是一种规范性的西方结构,促进了狭隘的可能生活轨迹范围——而随之而来的好莱坞产业一遍又一遍地复制它,就像一台压迫性的讲故事机器? 而且,要进一步跳出框架来看,叙事本身是否具有固有的反动性?

Mazin 提到“作家之神”是发人深省的:这是一个自上而下的形式。 俄狄浦斯的命运是由神、德尔菲神谕和索福克勒斯决定的:他试图自由行动,但他的行动是预先注定的。 在我们的后现代世界中,这种困境被涡轮增压。 The Truman Show(1998) 和 The Matrix (1999) 仍然具有现实意义,因为我们经常觉得自己生活在 Prospero 岛屿的反乌托邦版本中——仅仅是别人情节中的傀儡。 我们通过国家课程的香肠工厂进入由复选框官僚机构标准化的工作。 我们是被广告商掠夺的棋子,我们被困在社交媒体的规则中。 每隔几年,我们都有机会在几乎相同的政党之间做出选择,而我们的生活方式选择则不知不觉地受到家长式的 nudge policies 的影响。 在我们为数不多的闲暇时间里,我们屈服于酒精、游戏或 Netflix 的安慰之中。

你不必成为一个阴谋论者,也能怀疑我们在一个由独裁者和数字资本主义主导的世界中感受到的缺乏能动性与故事作为一种形式的兴起有关。 在他的著作 Public Opinion (1922) 中,美国政治评论员 Walter Lippmann 呼吁好莱坞,这个梦想工厂,通过呼吁非理性公众的无意识来控制他们:这就是臭名昭著的“制造同意”。 正如法国学者 Christian Salmon 在 Storytelling: Bewitching the Modern Mind (2010) 中指出的那样,叙事已经传播到整个当代文化和社会,从新闻专题到政治演讲;博物馆馆藏到电视纪录片。 即使在我工作的广播电台,尽管我的许多同事都在尽最大努力捍卫以创意为主导的节目,但公式化的叙事播客——尤其是关于历史和真实犯罪的播客——越来越普遍。 讲故事的重复元素在这里太明显了:悬疑音乐和历史现在时态的使用,以相关角色为锚点,还有 cliff-hangers。 听人讲故事有点像被幼稚化:暂停一个人的批判能力。 与论战相反,故事具有隐蔽的劝说力。 即使它们的信息对我们有好处,糖衣炮弹也代表着降低了知识期望。

可能会有内在的转变,但结构性条件保持不变 正如 Vogler 告诉我的那样,故事起着“一种愿望实现”的作用,满足了人类对“秩序和目的”的渴望。 他说,将生活简单地视为混乱或毫无意义是一种“危险的精神状态,……一个可怕的地方”。 当然,现实生活并没有这样的形状。 正如亚里士多德在他的《诗学》中所说:“一个人一生中发生的无数事件无法归结为统一。” 事情的发生不是没有原因的。 而且我们未能吸取教训。 英国小说家和评论家 Rosalind Brown 指出了将意义强加于偶然的生活事件的陷阱:“当某些事情发生在你身上时,你只是把它作为你故事的一部分。” 这可能是一种避免积极主动或承担责任的方式。 这就是为什么我们理所当然地“怀疑故事”,Brown 告诉我,即使我们“非常依恋它”。

如果 Brown 是对的,那么“英雄之旅”monomyth 有一种危险,那就是使我们无法改变,而是体验这样做的幻想。 她说,有时“阅读另一个角色的改变并被这种改变所吸引,比实际做任何需要改变自己的工作更容易”。 然而,正如 Yorke 提醒我的那样,Donald Trump 竞选活动花费在叙事社交媒体上的钱证明了故事改变我们的力量,这与 Lippmann 风格相同——这种赌博,无论好坏,基本上都得到了回报。 Vogler 告诉我,“如果你回到你正常的生活中,完全没有改变,也没有学到任何东西,或者没有新的观察,那么这个故事就不会好。我认为我们总是在寻找升级,改进我们的行为,改进我们的表现,改进我们与他人的关系。” 他说,电影提供了“略微改进”的机会。

还有一个问题是,monomyth 倡导的改变是否总是对我们最有利。 大多数大众市场银幕虚构作品的政治——从 Avatar(2009) 的虚假反殖民主义到 Barbie (2023) 的虚假女权主义——都是秘密地保守的。 The White Lotus (第一季,2021 年)几乎质疑了长期关系的可持续性,然后在丈夫和妻子的伤感重逢中回避了这个问题。 经验教训往往是快乐地接受你的命运,并庆祝核心家庭、小城镇生活,而且往往是资本主义的舒适感。 我想起了 It’s a Wonderful Life(1946) 和 Groundhog Day(1993)——即使我喜欢 Groundhog Day,而且它的重复概念同时设法描绘和批判了被困在日常生活中。 可能会有内在的转变,但结构性条件保持不变。

那么,当我们真正打破惯例时会发生什么?

Naqqash Khalid 是一位英国编剧兼导演,最出名的是他的处女作 In Camera(2023),这是一幅超现实和令人困惑的肖像,描绘了一位有抱负的英国亚裔演员在不成功的试镜中挣扎。 我问他关于我注意到一次又一次地出现相同的情节点的经历。 “我无法忍受它。 它真的让我发疯,”他告诉我。“我批评三幕结构,因为我认为这是一种非常西方、男性、殖民的概念。” In Camera 的主角非常不像一个自我决定的英雄:他被他与其他角色的相遇所塑造和构建,这些角色通常是随意种族主义的。“我想让一个消极的男人作为叙事的中心,他并没有推动故事的发展,”Khalid 告诉我。 他认为“一个人去旅行”不仅是老生常谈,而且是“父权制的”。

同样,澳大利亚评论家 Jane Alison 质疑具有波浪状的张力和释放弧线的“masculo-sexual”三幕结构。 她在“Beyond the Narrative Arc”(2019 年)中问道:“为什么像小说这样具有创新性的艺术形式应该只有一个原型呢?” 她观察到,故事可以遵循不同的模式,其中许多模式在自然界中反复出现:除了波浪之外,还有分形、蜿蜒和网络——Italo Calvino 将他的小说 Invisible Cities (1972) 描述为“一个网络,人们可以在其中遵循多条路线并得出多个、分支的结论。”

在她的文章“The Carrier Bag Theory of Fiction”(1986 年)中,Ursula K Le Guin 挑战了英雄之旅——“猛犸猎人讲述的关于猛击、推进、强奸、杀戮的故事”——不仅狭隘地男性化,而且威胁着人类的生存。 Le Guin 提出了一个替代英雄的矛或俱乐部的故事形式的论点:一个容器的故事形式。 Le Guin 写道,严肃小说是“一种试图描述实际发生的事情,人们实际做的事情和感觉,人们如何与这个广阔的麻袋,这个宇宙的腹部,这个事物即将诞生和事物已经存在的子宫中的一切事物联系起来的方式。”

Khalid 还认为,当代艺术应该通过其形式来反映现实,而不仅仅是悬挂着愿望的实现。“我们生活在一个如此支离破碎的时代,新闻周期与以前截然不同,我们的注意力持续时间很短,”他说。 电影必须“在形式上适应我们所处的时代……我认为艺术的作用是以结构化的方式将世界呈现给我们。” 在她的长篇小说 The Long Form (2023) 中,Kate Briggs 记录了与婴儿在家时的分分秒秒的乏味:记录世俗的细节可以批评现代母亲的状况。 Rosalind Brown 的处女作 Practice (2024) 是另一部小说,它描绘了现在真实生活在世界上的样子。 Annabel 是一名英国文学本科生,试图完成一篇关于莎士比亚十四行诗的文章,但没有成功,通过一天的细节来完成。 她被情色的想法打断了。 她去散步。 她吃午饭。“食物是湿的、脆的,尝起来有她刚刚对它做的所有切割的味道,”Brown 写道:一句话让读者停下来。 “纹理是我感兴趣的东西,”Brown 告诉我。 Annabel 结束了一天,与她开始时一样,论文没有完成(尽管 Brown 并没有完全拒绝故事结构:Annabel 放松了对她的时间表的控制,这在某种程度上是一种启蒙)。

似乎,晚期资本主义既不尊重叙事,也不尊重地球边界 20 世纪初的文学现代主义拒绝了 19 世纪小说流畅的幻觉,而是努力应对战后现代性的错位。 同样,这些用 Le Guin 的话说,“描述实际发生的事情,人们实际做的事情和感觉”的尝试在美学和政治上都令人振奋。 它们使自然化的事物变得陌生化,使世界变得陌生,以便我们可以看到它,挑战它,并有可能改变它。 传统的故事结构可能会产生深刻的共鸣,但它不会给我们那种冲击。 矛盾的是,monomyth 戏剧化了变化,但也体现了连续性。

Yorke 说:“故事允许我们进步,它们也允许我们保持不变。这可能是一个非常健康的平衡……我们讲述故事是为了定义我们自己、我们的家庭、我们的国家。” monomyth 是以由循环时间和世代更新支配的传统社会讲述的故事为蓝本的:英雄之旅是一种成年礼。 但现在,像 Elon Musk 这样的现实世界的 Bond 恶棍正在威胁地缘政治稳定和生态生存,这最后一个行为的重置肯定会受到压力。

具有讽刺意味的是,monomyth 现在也正在被商业力量拉伸变形。 特许经营、续集和盒装格式正在向多个方向扩展故事,以榨取更多的收入,让人想起 Musk 的星际野心,这意味着人类生活有一个特许经营选择:似乎,晚期资本主义既不尊重叙事,也不尊重地球边界。 “这真的很过分,”Yorke 谈到无休止的续集时说。“如果你从基本的角度来考虑它,一个故事就是一个问题和答案,戏剧化了。当问题得到解答时,就没有其他地方可以去了。” 毫不奇怪,好莱坞正在努力将叙事的无限性与令人满意的、独立的故事情节结合起来:Marvel “Multiverse” 是一种由自主(超级)英雄的旅程组成的庞大企业集团。

与个人拯救世界的奇观相反,我们曾经拥有理想主义和共同目标意识:它被称为意识形态。 但宏大的叙事是上个世纪的遗物。 Khalid 将创造性实验的相对缺乏与我们意识形态视野的缩小联系起来。 他告诉我,“我们的集体想象力……正在受到压制”。 像 Le Guin 一样,他认为我们必须“从根本上思考我们如何重建结构”,因为我们生活在其中的那些结构“正在从字面上杀死我们……无论是父权制还是种族主义还是气候灾难”。 有雄心的艺术可以“塑造我们认为我们有可能做的事情”。

Vogler 和 Yorke 虽然支持实验小说,但他们指出,当然,它们更难获得资金。 而且,尽管在地球燃烧时向人们保证一切都很好可能会适得其反,但 Yorke 坚持要对自由市场中的观众选择保持现实。“故事必须让你感到震惊,”他告诉我,“但它们也必须为你提供希望……你必须有一个值得为之奋斗的模型。”

即使是有意识地偏离三幕结构的艺术电影,仍然会根据它来定义自己。 Charlie Kaufman 精彩的元小说 Adaptation (2002) 戏剧化了解构该公式(主角,一位苦苦挣扎的编剧,甚至参加了 Robert McKee 的研讨会); 但最终他还是(尽管心知肚明)遵循了它。 似乎完全放弃结构既不可取也不可能。 尽管如此,无论我们将其视为宫殿还是监狱,我们现在比以往任何时候都更需要了解它是如何建造的。