最后的信:从死刑犯的绝笔信中学习如何生活

Celestino Alfonso, Joseph Boczow, Emeric Glasz 和 Marcel Rajman,来自 Immigrant Workforce (FTP-MOI) – Manouchian Group 的游击队员和游击队战士。于 1944 年 2 月 21 日在 Mont-Valérien 被处决。Clemens Roether/ECPAD/Defence。经 Association Les Amis de Franz Stock – Franz Stock Komitee 友好许可。

最后的信

被行刑队判处死刑的法国抵抗战士们提笔写下文字。他们临终的遗言可以教会我们如何生活。

作者:Daniel R Brunstetter + BIO

Celestino Alfonso, Joseph Boczow, Emeric Glasz 和 Marcel Rajman,来自 Immigrant Workforce (FTP-MOI) – Manouchian Group 的游击队员和游击队战士。于 1944 年 2 月 21 日在 Mont-Valérien 被处决。Clemens Roether/ECPAD/Defence。经 Association Les Amis de Franz Stock – Franz Stock Komitee 友好许可。

Daniel R Brunstetter 是加利福尼亚大学欧文分校的政治学教授。他的最新著作是 Just and Unjust Uses of Limited Force (2021),他目前正在进行的书籍项目是 ‘The Last Letter: Intimate Farewell, Weapon of the French Resistance, Memorial Battleground’。

编辑:Sam Dresser

4,000 字 42 条评论

在一个寒冷的冬日,在法国波尔多,我躲进一家堆满了书籍的舒适书店,以躲避雨水。 Place Gambetta 是波尔多的标志性广场,四周环绕着雄伟的 18 世纪石灰石外墙,当时正在建设中。“总是这样,”店主轻蔑地瞪了一眼告诉我。我不确定这句话是指向雨还是建设。在里面,我浏览书架,一个接一个地浏览书名。一本被扔在成千上万本书中的书吸引了我的眼球:La vie à en mourir: lettres de fusillés (2003)。它包含了第二次世界大战期间被纳粹行刑队枪决的人的告别信。

我拿起它,慢慢地、小心地翻开书页,好像手里拿着一件脆弱的珍宝,就像 19 岁的 Robert Busillet 留给母亲的“这片蝴蝶翅膀”,他因参与情报收集和破坏网络而被处决,‘ en souvenir de moi ’,为了纪念他。我浏览了这些页面,阅读了一封信的片段,以及更长的段落。作为一名研究战争的人,我对杀戮和死亡的主题并不陌生。但这次经历有所不同。

最后的信与其他任何类型的写作都不同。它们是独一无二的,因为它们窥视了那些面临迫在眉睫且无法避免的死亡的人的灵魂。与日常信件、日记、回忆录、政治论文或哲学论文不同,这是因为紧迫性塑造了写作行为。作者知道不会再有另一次机会说出必须说的话。

每封最后的信都是独一无二的个人信件,但它们都有一种普遍的感觉,几乎就像它们描绘了一幅赤裸裸的人类状况肖像。阅读它们体现了 Michel de Montaigne 撰写的一句话。“如果我是书籍的制造者,”他在 16 世纪写道,“我会制作一份登记册,并附上对各种死亡的评论。谁教人去死,谁就教人去活。”

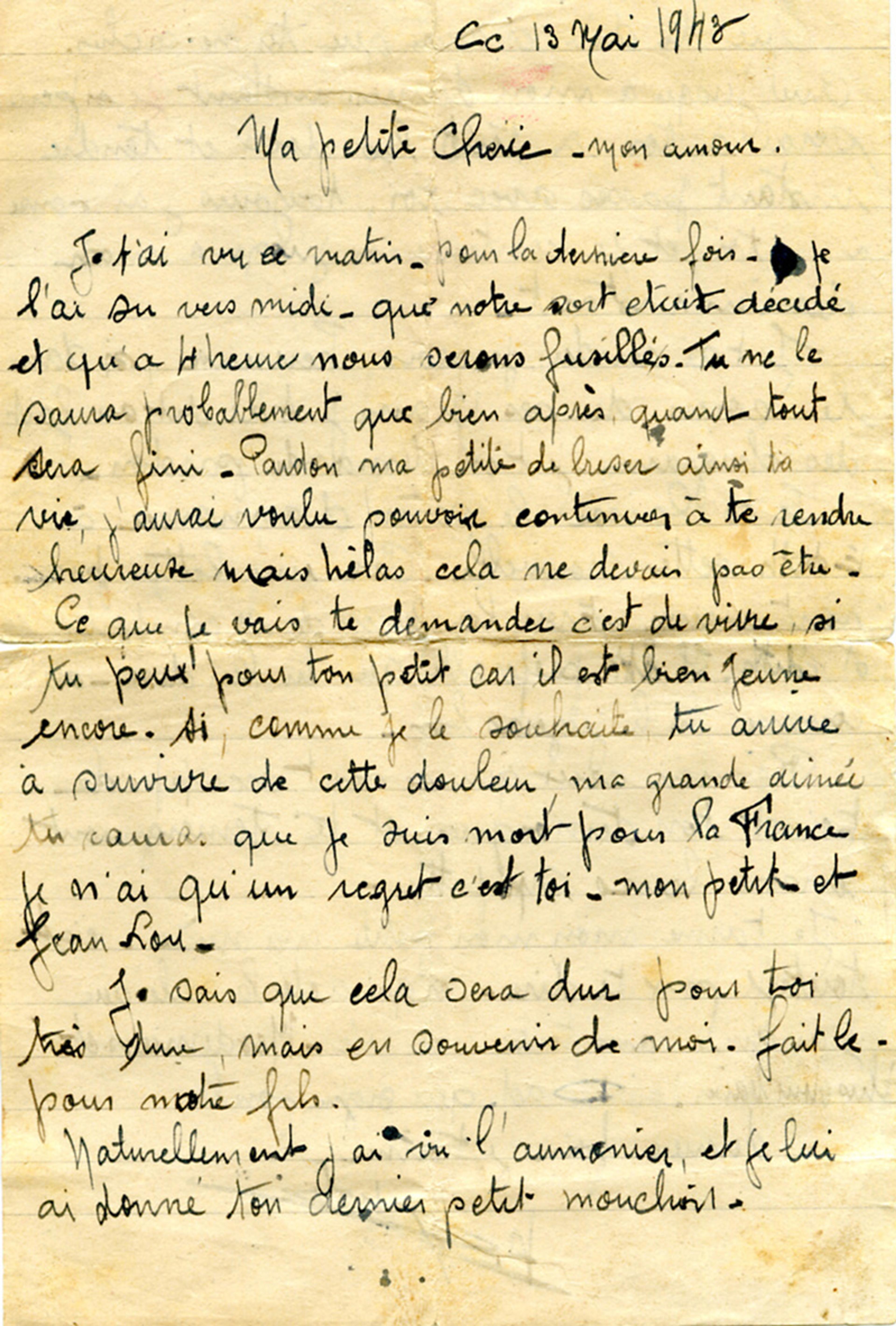

黎明在你的最后一天的早晨破晓。一名狱警在纳粹行刑队处决你前两小时递给你一张空白纸和一支笔。当时的习俗和传统——有时但并非总是受到纳粹当局的尊重——允许被判刑者进行最后的交流:最后的信。你要写给谁?你知道这是最后一次机会说出它,你会说什么?

纳粹处决的不仅仅是英雄抵抗者。一个人可能会因为更少的事情而被杀。1941 年秋天,Militärbefehlshaber in Frankreich ——控制巴黎的军事指挥官——颁布了“人质法”,据此,所有被监禁的人都被认为是政治人质。如果发生“恐怖袭击”——针对占领者的武装抵抗行为——这些政治人质可能会被处决以示报复。换句话说,那些因书写或分发非法传单和报纸、在街头抗议,甚至收听来自 BBC 等被禁电台的新闻而被捕和监禁的人,实际上都被判处了死缓。

我已经阅读了数百封最后的信,它们由武装抵抗者和政治人质所写。有一天,我坐下来整理即将被处决的人向他们的亲人传达这些可怕消息的方式。这是一项令人不舒服但又令人深受感动的任务。

“勇敢点,ma chérie。毫无疑问,这是我最后一次给你写信。今天,我将活过”

“我无法再提供比这封信更进一步的爱意证明,”Robert Beck 开始写道,根据盖世太保的说法,他是某个活跃的恐怖组织的负责人。“Colvert 将再也见不到他的 Plouf,也见不到他的小 Plumette。他要开始一次漫长漫长的旅程了,”他补充说,以减轻对他的孩子们的打击。

Jacques Baudry 从高中时代就开始抵抗纳粹,当时他组织抗议和游行,后来参与了对占领者的武装袭击,他在给母亲的信中更加直白:“他们要从你给我的、我如此依恋的生命中夺走我。”

Huynh Khuong An 是一位年轻的高中教师,因拥有反法西斯宣传品和相关秘密活动而被捕,在一个阳光明媚的十月的一天,他从政治人质的蓄水池中被拽了出来。他在给爱人的信中恳求道:“勇敢点,ma chérie。毫无疑问,这是我最后一次给你写信。今天,我将活过。”这个说法在语法上如此简单,但在哲学上却具有欺骗性,因为它捕捉了将写信人与读者分开的时间间隔,即 have lived 的人与 lives on 的人。死亡不再在地平线上。这一刻已经决定,迫在眉睫且不可撤销。

阅读这些信件就像进行一次向内的旅程,深入到生活和死亡的边缘的情感世界。在一个人最后的时刻,肤浅被切除,揭示了关于人类状况的意义和深刻的东西。来自 Montaigne:

在其他一切事情上,都可能存在虚假:哲学的美好推理可能只是我们的一种姿态;或者,我们的考验,因为没有彻底地考验我们,给了我们始终保持镇定的机会。但是在最后的场景中,在死亡和我们自己之间,不再有伪装;我们必须说清楚的法语,我们必须展示在罐子底部有什么好的和干净的东西。

最后的信传达了罐子底部 something 是什么。

美国精神病学家 Elisabeth Kübler-Ross 在她具有开创性的著作 On Death and Dying (1969) 中提出了解释人类如何面对自己死亡的最有力的理论之一。当一个人得知自己即将死亡时,他们会在悲伤的五个阶段中徘徊,试图接受自己的死亡:否认、愤怒、讨价还价、沮丧和接受。Kübler-Ross 观察了时间有限的绝症患者。对于那些被纳粹杀害的人来说,这个时间间隔通常被压缩到分配给写信的时间。

最后的信提供了一幅原始的肖像,描绘了人们为自己的死亡而悲伤。很少有被判刑的人否认自己的命运。有些人仍然深陷在沮丧阶段。另一些人则跳过一个阶段,或在愤怒和接受之间、接受和沮丧之间摇摆不定。令人惊讶的是,许多人经历了所有阶段。几乎每个人都在讨价还价。讨价还价意味着问一个问题:如果我再多一点时间,我会做什么?Montaigne 会让我们关注与讨价还价相关的段落,因为这些段落通过向我们展示谚语罐子底部的东西来教我们如何生活。

如果最后的信能证明什么的话,那就是你的生命在你眼前闪过的说法有一定的道理。它不是一生的经典图像;更像是观看最喜欢时刻的旧电影胶片。“我不觉得有睡觉的需要,”Arthur Loucheux——一位著名的反军国主义者和矿工罢工的领导者——在他的最后一夜凌晨 2 点向他的兄弟解释说,“不是出于恐惧,而是为了记住我的生活,因为睡觉,呸!我很快就没有时间[这样做]了吗?”Tony Bloncourt,或“petit Toto”,他是一个青年营的一部分,并参与了武装抵抗,他向他的父母讲述道:“我整个的过去都在图像的闪光中向我袭来。”21 年的生命。当他写作时,他是否在想着他不会活着的那些岁月?

Tony Bloncourt。照片来自警方档案,由 Ministry of Defence, Paris 提供

当我阅读他们的文字时,我被自己过去的一个闪光击中。这是一个我经常告诉那些计划出国留学的学生的故事,因为它描绘了我、一种文化及其语言之间的典型遭遇。这是一个关于小细节的故事,这些小细节传达了很多关于当地历史的信息,隐藏在显而易见的地方。这里也存在一个最后的信的联系,尽管当时我并不知道。

随着行刑越来越近,他与时间讨价还价,或许是因为震惊于明天不会像昨天一样

我当时正要前往午餐,还在不熟悉的街道上摸索着前往我的目的地,位于巴黎古朴的 15 区 Vouillé 街和 Georges-Pitard 街的十字路口。这些名字在当时对我来说没有任何意义。我没有注意到那些标志着我经过和居住的公共空间的故事。

我刚到法国,还在学习语言。为了帮助我练习语法技能,有人突发奇想,强加了一条非常奇怪的规则:每个口语句子都必须以某种方式使用虚拟语气。任何基本的法语语法书都会告诉你,虚拟语气用于表明说话者心中的某种主观性或不确定性。怀疑和欲望的感觉,以及必要性、可能性和判断的表达。虚拟语气存在于许多最后的信中。Georges Pitard 给妻子 Lienne 的信以虚拟语气开头,用作必要性的表达:“你必须非常勇敢,因为这次不幸降临在我们身上;它像闪电一样闪过并击中我们。”

我最终会了解到,Pitard 是一名律师,他在占领初期为那些被不公正监禁的人辩护,并因此被捕。一个有原则的人:“我只是做了好事,想着减轻痛苦,”他在作为政治人质被处决前写给妻子的最后一封信中写道。“但一段时间以来,风云变幻,一切都与像我这样的人作对。”了解这些细节为我的记忆及其共鸣增添了一层意义,最后的场景一次又一次地重演,每次我讲述这个故事。Pitard 的遗言始终如一。

我们可以想象 40 多岁的 Pitard 在牢房里写下这些文字,时间无情地滴答作响。他似乎很遗憾“我们争吵了几次,为小事互相伤害”。随着行刑越来越近,他与时间讨价还价。回忆过去,或许是因为震惊于明天不会像昨天一样,他写道:“今天晚上,我想起你的温柔、你的善良,想起我们甜蜜的时刻,那些很久以前的和昨天的,要知道,我的爱人,没有人会比我更爱你。”他在等待他的命运中寻求最后的逃避,在一个一切都是纯粹的爱的地方,在那里除了对她的梦想之外什么都不存在:“我会带着你甜蜜的形象睡着,带着我们最后的亲吻的味道,那并不遥远,我的甜心朋友,我温柔的小 Lienne。要明智……要理智。爱我,还要爱很长一段时间。”

又是虚拟语气。欲望和渴望的表达。当时间似乎像我们面前无限的平原时,我们将未来的日子视为理所当然。总会有时间去做最重要的事情。也许太多时候,这些只是更大的画布的一小部分,而更大的画布通常被其他优先事项所主导。

时间如期流逝,这封信也随之结束,但在“Geo”添加附言之前:“我热情地亲吻你的照片并将它按在我的心上,第一张[照片]是我们年轻时的照片,还有一张是在 Luchon 拍摄的,你戴着鲜花。”

我仿佛看到他在黑夜里,亲吻着这张照片。重温那些回忆。当 Lienne 读到他的信时,Georges 就已经活过了。

尽管最后的信充满了原始的情感,但很难想象风云变幻会与 me 作对。从心理上讲,作为人类,我们逃避世界在我们不在的情况下继续下去的想法。我们将死亡的事实深深地推入我们的潜意识。相反,我们天真地相信明天会像昨天一样,依此类推。这就是否认的力量。

我记得否认的外墙开始崩塌的确切时刻。为了更深入地了解纳粹占领的黑暗岁月的氛围,我搜索了当时的其他著作。我找到了一本 La patrie se fait tous les jours 的副本,这是一本法国知识分子抵抗运动的文集。这是一个初版。这些页面很脆,仍然没有被切割,好像这本书刚刚从印刷机上下来。只不过它是在 1947 年出版的,距离法国解放不到三年。

翻阅这些页面首先需要将它们分开。事实证明,这与打开一封信的动作相同。这是一个缓慢而细致的过程。我忠实地打开它们,流连忘返地阅读抵抗诗人 Paul Éluard 的一首诗——“Liberté”(1942)——直到我到达 111 页。在那里,当我小心地打开接下来的几页以揭示 Daniel Decourdemanche(化名为 Jacques Decour)——一位 30 多岁的法国德语文学教授,居住在巴黎——的最后一封信时,发生了一些事情。从心理上讲,这就像地板从我脚下塌陷,将我卷入那个时代的喧嚣之中。

我要写给 I 谁?我会 I 说什么?我已经准备好去死了吗?我会为 I 讨价还价什么?

Decourdemanche 是知识分子抵抗运动的一部分。他的罪行导致他在五月与纳粹行刑队会面,那就是组织和分发地下杂志,其目的是团结知识分子支持反法西斯事业,并将一些人文主义注入到充斥着民族主义和分裂宣传的新闻周期中。

在他的最后一封信中,Decourdemanche 试图想象如果他有更多的时间可能会发生什么,他写信给他的父母:“最近,我梦到了很多关于我们被释放后会吃的美味佳肴。”但他接受这些经历不会包括他:“你们会没有我,和家人一起享用它们,但不要悲伤。”他的思想没有停留在遗憾上,而是飘向了他确实经历过的有意义的经历:“我重温了……我的所有旅行、我的所有经历、我的所有饭菜。”最后:“现在是早上 8 点,该走了。我吃了东西,抽了烟,喝了点咖啡。我看不到还有任何事务需要处理。”

我坐在那里,感动但一动不动,盯着这些最后几行字,然后是他的签名。“ Votre Daniel ”,您的 Daniel。我有一种奇怪的印象,就像在照镜子,在盯着死亡。另一个 Daniel,也是一个不人道和无情自私政治世界中的人文主义者。

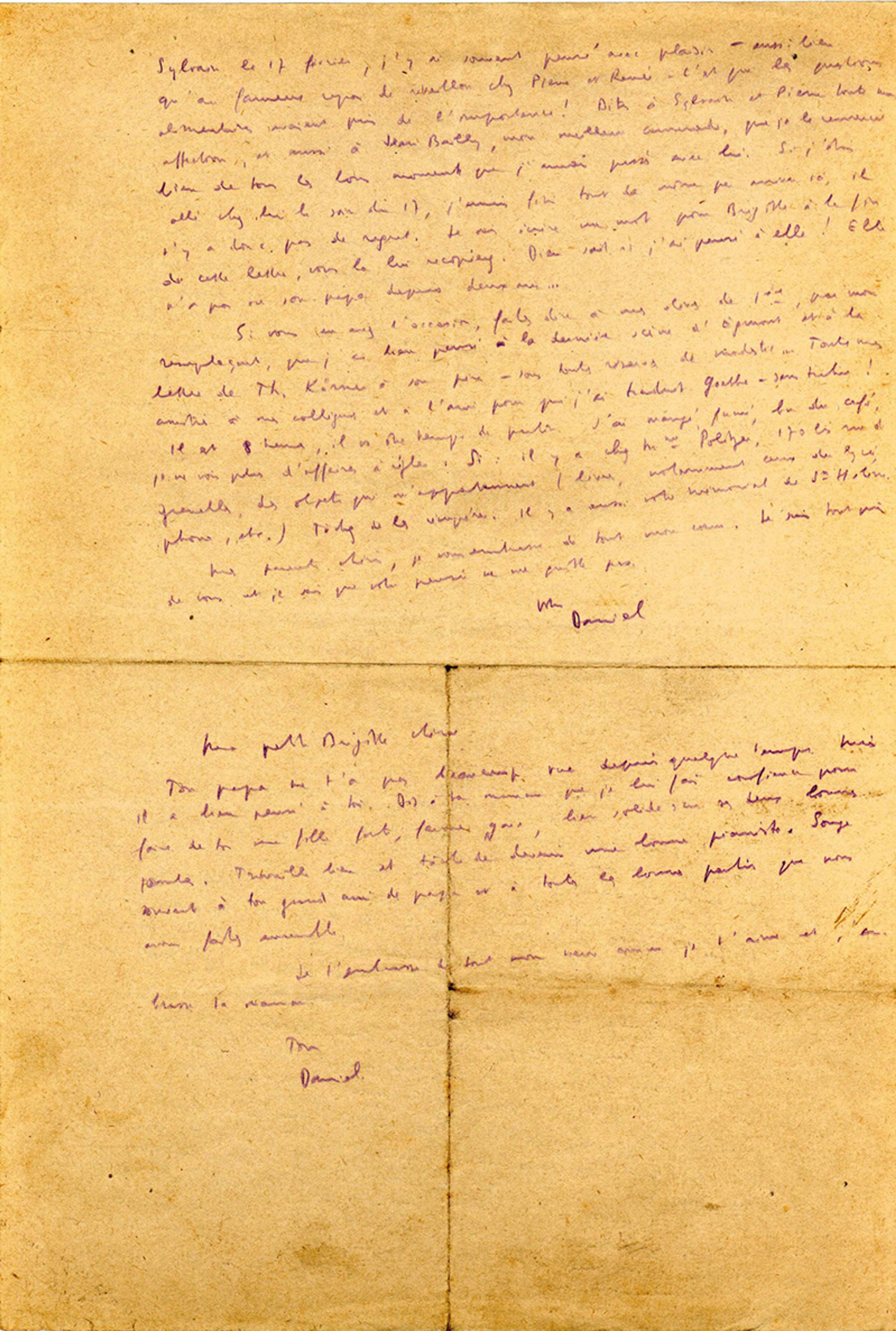

Daniel Decourdemanche 的最后一封信。由 Mont Valérien Memorial 提供

阅读他的话语,我穿过将过去与平行世界分隔开的薄薄的边界。在阅读他和其他人如何面对死亡,在见证他们的恐惧、希望、喜悦和遗憾时,我本能地被带到一个类似时刻。我要写给 I 谁?我会 I 说什么?我已经准备好去死了吗?我会为 I 讨价还价什么?这就是最后的信所做的,它们打开了这条边界并招手让我们过去。

Montaigne 劝告他的读者通过学会不再害怕死亡来接受死亡。根据这位老智者的说法,这具有解放作用,因为它让我们在活着的时候能够更好地与自己保持一致。诀窍是在最后行动 之前 很久就培养罐子底部的东西。

阅读最后的信使我们能够对时间施展这样的伎俩。因为我们,读者,仍然生活在世界上。我们还不是那些当墨水在纸上变干并在之后被亲人阅读时,就已经活过的人。也许我们不知道,当时间到来时,我们可能会为之讨价还价什么。但最后的信告诉我们那些在生命另一边的人想要什么,他们在死亡之门前为之讨价还价。

判决已经下达。41 岁的 André Cholet 因经营主要抵抗组织的反无线电情报部门而被判处死刑,他刚刚与妻子进行了最后一次会面。他在最后一封信中讲述了这个场景:

我仍然有时间和你说话,ma petite ,好像你仍然在我身边,在铁丝网的另一边。在这最后一天,你比以往任何时候都更加美丽,哦,现在你的悲伤是多么的沉重。我仍然想在这一刻。

André Cholet 的最后一封信。由 Mont-Valérien Memorial 提供

讨价还价是为了在 那一 时刻。为了看到她的眼睛,她的微笑。为了回应她的微笑。为了吸收所有定义一个人的非语言手势,一个爱人,她。为了飞吻。在正常时期,我们多久会注意到这些时刻?当它们每天都被体验时,它们似乎并不引人注目,但是在最后的场景中,在死亡和自己之间,构成人类状况的情感、希望和遗憾会增加一千倍。如果我们以这样一种方式调整自己,使得每天与爱人的相遇都增加一千倍呢?或者仅仅是十倍?

Lalet 最后一封信的结尾表明,在内心深处,他意识到愤怒,无论多么有效,都是空洞的滋养

讨价还价是遗憾的伴侣。21 岁的 Roger Pironneau 并没有为导致他被捕的间谍活动感到抱歉。他并不后悔抵抗。但是,在写给父母的信中,他为“我给你们造成的痛苦,我正在给你们造成的痛苦,以及我将给你们造成的痛苦感到抱歉。对所有人为我所做的坏事感到抱歉……”他为“我没有做的所有好事”感到抱歉。我想象着他的思想在游荡——让我们明确一点,即使没有机会,没有幻想,实际上有更多的时间,它也会游荡到我们读者仍然可以提出的一个问题:如果我再多一点时间,我能做哪些好事?

最后的信是有限的。它们包含适合分配页面的文字,仅此而已。没有写出来的内容仍然没有说出来。Maurice Lasserre 因破坏和其他秘密活动被捕,他写下了给妻子 Margot 的最后一封信。他最后一次签下自己的名字,带有独特的特征性花纹,使他的签名成为 他的。只有一个最后的 PS 的空间:“我珍爱着你并最后一次亲吻你来封上信封,再次送上美好的亲吻。我把我的结婚戒指和一缕头发寄给你,你将保留它以纪念我……”当他折叠信件放入信封时,发生了一些意想不到的事情。“他们给了我更多的纸,”他在签名下方写道,然后继续写在新的页面上。“我借此机会再次写信给你并再次亲吻你……”又一个爱的姿势。“还有小家伙们,还有大孩子们。”Lasserre 继续写道。给他的每个孩子都写了一条信息。还有另一个给 Margot 的想法:“更多的亲吻,并认为我是你的,即使面对即将到来的死亡。”另一张纸就像新的一天一样,但如果我们认为这可能是最后一天,也许我们对最普通的姿势的看法会改变。

讨价还价暴露了赋予日常姿势意义的原始核心。当我们年轻时,我们认为会有无数张空白页可以用来书写我们的故事。20 多岁的 Claude Lalet 发现自己,在他生命中的最后一天早晨,在给他的新娘写信。当然,他积极参与各种抗议活动,这导致他被捕。但这不应该以这种方式结束,因武装抵抗组织暗杀一名德国军官而被处决为政治人质。在一辆前往他将被处决的采石场的卡车后部,他使自己平静下来:“已经是最后一封信了,我已经要离开你了!”“已经”这个词的重复暴露了他的愤怒;他的命运简直是不公平的。

但是 Lalet 不想沉浸在愤怒之中。他将注意力放在周围的美丽上,以辛酸的散文观察道:“哦,这条路真美,啊,真的!”随着卡车隆隆向前行驶,现实越来越沉重,他努力控制住自己的痛苦。是什么使生活如此美好?“我知道我必须咬紧牙关。生活是如此美好;但让我们坚持住,是的,坚持住我们的笑声和我们的歌声……”Lalet 有充分的理由感到痛苦,但是他最后一封信的结尾表明,在内心深处,他意识到愤怒,无论多么有效,都是空洞的滋养:“勇气,喜悦;巨大的喜悦……我永远,不断地爱你。我用尽我所有的力量来亲吻你,拥抱你。生活万岁!喜悦和爱万岁。”

以上所有信件的作者都死于独裁国家之手。他们来自各行各业和不同的政治背景。有些人拿起武器反击,而另一些人则以非暴力方式抵抗,或者只是被卷入了国家的压迫之网中。我重读了他们的最后一封信,同时与每天都会带来无处不在的标题,煽动民族主义和仇外情绪的新闻源平行阅读。即使我无法完全理解自己处于写最后一封信的荒谬境地,空气中也弥漫着不祥之兆。

本能地,我在过去寻找相似之处,回溯到最后的信件为我打开的那条边界。Daniel Decourdemanche 在他 1938 年慕尼黑协定前夕的日记中写道:

人们为自己做准备,思考即将发生的事情,思考必须杀死我们的东西,而我们却无法采取防御姿态,但是这可能会花费很长时间,就像所有无法治愈的疾病一样。等待如此漫长的不可避免的事情,这就是考验。

如果每个人都认真地面对自己的死亡,会有什么不同吗?

这篇日记条目是他于 1942 年在巴黎郊外的险恶 Mont-Valérien 堡垒的空地上被处决前写下的最后一封信的先见之明的结尾。当他看着历史的力量展开时,Decourdemanche 毫无疑问地在思考他自己死亡的可能性——一种被时代动荡所缩短的生命。“如何在周围找到自己的路?”他问道,在一个人文主义是一个坏词,刻薄是通行证的世界中。曾经使狂热主义受到控制的文明和宽容的堤坝已经破裂的地方。在仇恨他人,称呼他人名字,责怪他人解决我们所有问题中存在力量的地方。好像这样做可以作为抵御任何可能发生的事情的盾牌。“面对这场考验的强者,”他提出,“不是我们期望的那些人。”与时俱进,与不容忍保持一致,拥抱新近壮大的有毒男性气质?不。“强者,”Decourdemanche 推测,“是那些爱爱胜过一切的人。”

“现在是我们记住爱的时候了,”他告诉自己。“我们爱得足够多吗?”他问道?“我们每天花了几个小时惊叹于他人,在一起快乐,感受接触的代价,手,眼睛,身体的重量和价值吗?我们是否仍然知道如何奉献自己去温柔?”

这些都是强大的问题。一旦你意识到你的日子屈指可数,生活中还有其他情感在争夺时间和空间,回答这些问题提供了一个机会,让你在所有的噪音和对一个抓住疯狂的世界的蔑视中重新定位自己:

“现在是时候,在没有希望的地球的颤抖中消失之前,完全和绝对地爱,温柔,友谊,因为没有其他。一个人必须发誓只关心爱,去爱,打开你的灵魂和双手,用你最好的眼睛去看,握紧你所爱的东西,行走时没有痛苦,散发着温柔。”

回到 21 世纪,这个 Daniel 想知道他周围有多少人在思考着同样的存在性想法。如果每个人都认真地面对自己的死亡,会有什么不同吗?在一个抓住疯狂的世界的不断骚动、言论、姿态和伪装中思考着谚语 Montaignian 罐子的底部,我问自己那些仍然可以为时间讨价还价的人应该问的问题:我如何以不同的方式生活?